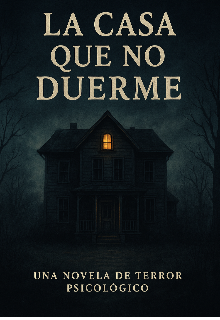

La casa que no duerme

La casa que no duerme

Había algo en esa casa que nunca terminaba de quedarse quieto. Aunque por fuera todo lucía muerto —las maderas carcomidas, las ventanas selladas con clavos oxidados, las enredaderas que parecían devorar el tejado como si quisieran tragarla entera—, bastaba con detenerse frente a la verja para sentirlo: una vibración tenue, como un murmullo contenido bajo tierra. No era un ruido. Era una ausencia de silencio. Un pulso apenas perceptible, como el latido de un corazón que no debería seguir latiendo.

Los niños del pueblo la llamaban “la del insomnio”, porque, decían, si pasabas cerca por la noche, podías oír pasos en el piso de arriba. Siempre los mismos: tres pasos largos, uno corto, una pausa... y luego una risa. Pero no una risa infantil, no una risa viva. Era más bien un carraspeo áspero, como si las paredes mismas recordaran lo que alguna vez fue divertido y lo repitieran sin comprender por qué. A veces, si te acercabas lo suficiente, podías ver una luz encenderse en la ventana del ático. Una sola bombilla, desnuda, amarilla, como el ojo cansado de algo que ya no quería mirar.

Los adultos fingían no recordarla. Si se les preguntaba directamente, desviaban la mirada, hablaban de otra cosa, o decían que la habían demolido hace años. Y sin embargo ahí estaba. Al final de la calle de piedra, tras un cerco torcido que parecía haber sido arrancado por dentro. Cada noche. Siempre en el mismo lugar, como si el tiempo mismo la evitara. Los mapas no la marcaban, pero todos sabían llegar. Aunque nadie admitía haber entrado jamás.

Pero alguien iba.

No por decisión. No por valentía. Sino por una especie de obediencia que no nacía de ninguna voz clara, sino de un impulso profundo, reptil, imposible de razonar. Cada tanto, una persona del pueblo —siempre distinta, sin patrón alguno— amanecía con los pies sucios de barro, con las uñas rotas, con las manos temblando. Decían haber tenido un sueño. Uno largo, viscoso, donde cruzaban un umbral de sombras y encontraban a alguien sentado en la oscuridad, esperando. Nunca podían describir a esa figura, pero todos coincidían en lo mismo: hablaba sin mover los labios, y su voz no era sonido, sino un pensamiento ajeno que se colaba por las grietas de la mente.

Nadie sabía qué pasaba ahí dentro. Nadie recordaba entrar, pero todos recordaban salir.

Excepto los que no salían.

El pueblo nunca hablaba de los que no volvían. No porque no doliera —aunque quizás ya no dolía—, sino porque sus nombres se volvían pesados en la lengua, como si su mención pudiera despertar algo que aún dormía. Se decía que algunos de los desaparecidos jamás existieron, que eran recuerdos injertados, nombres que no figuraban en registros, rostros que aparecían en fotografías que nadie recordaba haber tomado. Otros, en cambio, eran demasiado reales: compañeros de escuela, padres, hermanas, hijos. Personas cuyas ausencias dejaban un hueco palpable en las mesas, en los sueños, en las oraciones dichas con los dientes apretados.

Una mujer, hace años, despertó una madrugada con las uñas llenas de tierra y un jirón de cortina apretado en la mano. No supo cómo llegó ahí. Solo recordaba una sensación viscosa en las piernas, como si hubiera caminado a través de algo vivo, algo que se cerraba detrás de ella con un susurro húmedo. No habló del sueño. No habló nunca más. Solo se sentaba en la plaza, cada día a la misma hora, a mirar en dirección a la casa. Murió con los ojos abiertos, la mirada clavada en esa ventana donde nunca debía haber luz.

El aire alrededor de la casa parecía distinto, cargado de una humedad antigua, como si la tierra misma supiera que bajo esos cimientos dormía algo que no debía ser molestado. No eran solo supersticiones. Los animales evitaban el camino. Las hojas nunca crujían al pisarlas cerca del portón. Incluso el viento parecía rodearla con una deferencia antinatural, como si temiera despertar a su inquilino.

Y aún así, alguien fue.

La noche anterior a lo que en el pueblo llamarían luego “la última niebla”, un desconocido llegó caminando por la carretera, solo, sin equipaje. Nadie supo de dónde vino. Nadie lo vio entrar al pueblo, pero esa mañana estaba ahí, parado frente a la casa, con los zapatos cubiertos de lodo seco, como si hubiera estado caminando desde un lugar que no figuraba en los mapas. Tenía los ojos pálidos, sin edad, sin expresión. No habló con nadie. No pidió comida. Solo miró la casa. Durante horas.

Algunos dijeron que lo vieron sonreír.

Otros juraron que la casa también lo hizo.

Y entonces, sin más, abrió la verja, pisó el umbral, y desapareció tras la puerta. Nadie lo detuvo. Nadie gritó. Nadie corrió tras él. Porque todos, en lo más profundo, sintieron que aquello ya había ocurrido antes. Que no era un extraño. Que era parte del ciclo.

La puerta, por supuesto, no volvió a abrirse.

Pero esa noche —por primera vez en muchos años— todos soñaron con la misma cosa: un pasillo largo, que respiraba. Un reloj sin manecillas. Y al fondo, una risa que no tenía boca.

La mayoría despertó con la sensación de haber olvidado algo importante. No algo cotidiano, como unas llaves o una fecha. Era más bien un recuerdo vital, estructural, como si hubieran perdido el aliento de una memoria que les daba forma. Se miraban entre sí con sospecha, preguntándose si también el otro había soñado lo mismo, pero nadie lo decía. En el fondo sabían que sí, y eso era suficiente para que el silencio se volviera un pacto tácito. Un acuerdo no pronunciado para no excavar en la tierra blanda de esa noche, no fuera a ser que algo respondiera desde abajo.

La casa, en cambio, no mostraba signos de cambio. Seguía allí, impasible, como un espectador mudo del temblor colectivo que provocaba. Y sin embargo, algo había cambiado. No en su estructura, sino en su presencia. Como si la sombra que proyectaba fuera más densa, más definida, incluso cuando el sol apenas tocaba sus esquinas. Algunos vecinos dijeron que los relojes se atrasaron tres minutos exactos esa mañana. Que el agua del grifo salió más oscura. Que los espejos tardaban en reflejar el movimiento. Pequeños errores en la realidad. Fallas que solo notan los que no quieren ver.

#320 en Thriller

#119 en Suspenso

thriller, thriller psicologico, misterio amor sangre paranormal terror

Editado: 24.05.2025