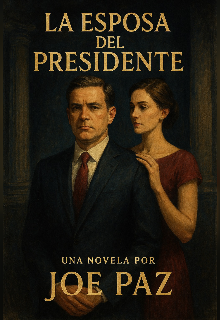

La Esposa Del Presidente

CAPÍTULO 8: LA PRIMERA GRIETA (DOS AÑOS DESPUÉS)

La República de Lexington había cambiado mucho en dos años de administración Ellsworth. Aquella promesa de estabilidad y prosperidad que Richard había ofrecido al asumir el poder ahora mostraba un rostro más sombrío: un gobierno cada vez más autoritario, marcado por la obsesión de controlar todas las esferas de la vida nacional. Bajo la fuerte influencia de Helena Lancaster, los engranajes del poder se habían afianzado... pero también empezaban a crujir.

Un régimen bajo sospecha

Aquella mañana, los noticieros más populares abrían con titulares cautelosos:

"¿Se ha endurecido el Gobierno Ellsworth?",

"Nuevas regulaciones restringen libertades en Lexington".

Hasta hacía poco, los medios se limitaban a alabanzas y loas, en gran parte gracias a las tácticas de control que Helena había perfeccionado. Sin embargo, recientemente algunos periodistas y figuras públicas manifestaban su escepticismo ante ciertas decisiones.

El Palacio Presidencial lucía tan imponente como siempre, con su fachada blanca y las banderas ondeando al viento, pero el ambiente era tenso. A ojos de los altos funcionarios, resultaba evidente que la mano de Helena y Richard se había vuelto mucho más dura: manifestaciones disueltas por la fuerza, reuniones políticas vigiladas, e informes económicos maquillados para mantener una imagen de éxito.

En el corazón de este aparente orden se hallaba un incipiente descontento. Aliados antiguos del PLT, el partido oficial, comenzaban a dar señales de fatiga. "¿No estaremos llegando demasiado lejos?" se preguntaban en voz baja. Y las preguntas no tardaban en transformarse en murmullos de traición.

Daniel Whitmore, el vicepresidente, era quien más notaba el cambio. Las reuniones con gobernadores y congresistas resultaban cada vez más complicadas, pues muchos miembros del partido no reconocían al mismo Richard al que habían apoyado. Las reformas sociales que prometía se habían transformado en excusas para concentrar poder; cualquier disidencia se consideraba un estorbo.

Esa misma tarde, Nathan Holloway, jefe de gabinete, interceptó a Daniel en un pasillo.

—El nuevo decreto de emergencia sanitaria es solo una pantalla para reforzar la vigilancia electrónica —confesó con gesto serio—. Algunos senadores están molestos; piensan que el presidente se está extralimitando.

Daniel asintió, consciente del dilema:

—Hace tiempo que venía viéndolo. La cosa es que con Helena en el cuadro, nadie se atreve a oponerse públicamente. Prefieren conspirar en la sombra.

Holloway tragó saliva.

—No sé cuánto tiempo más podremos contener esa presión. El partido se fisura, Daniel. Temo que, si explota, no podremos detener el golpe.

La discusión se interrumpió cuando un grupo de asesores pasó junto a ellos. Pero la semilla de inquietud ya estaba plantada.

Un rumor se extendía por los pasillos del Congreso y los despachos ministeriales: una vieja enemiga de Helena Lancaster había regresado a Lexington. Se trataba de Victoria Arnaud, una exsenadora a la que Helena había barrido del mapa político mediante un escándalo fabricado años atrás. Muchos la creían exiliada o sin fuerzas para recuperarse.

Ahora, corrían historias de que Arnaud se acercaba a periodistas críticos para filtrar información sobre corrupción, desvíos de fondos y abusos de poder del gobierno Ellsworth. Según se decía, también estaba en contacto con algunos militares de alto rango que no veían con buenos ojos la creciente militarización del país.

Para Helena, este contratiempo surgía en el peor momento. Su poder era grande, pero a la vez, vulnerable ante revelaciones que pudieran desentrañar la maquinaria de chantajes, sobornos y manipulaciones que ella misma había tejido.

Para empeorar las cosas, Elliot Hayes, el secretario de Estado, se presentó de improviso en la sala de crisis con un rostro sombrío:

—Señor presidente, Helena —dijo, tras ser escoltado al despacho privado—. Hemos recibido noticias de un conflicto fronterizo en la Federación de Altharia. Uno de sus grupos rebeldes ha atacado una instalación minera donde tenemos inversiones importantes.

Richard, sentado tras su escritorio, sintió un leve temblor en los dedos. Aquello era más que un incidente comercial: la Federación de Altharia era un polvorín político, y su gobierno provisional dependía en gran medida del respaldo militar y económico de Lexington.

—¿Qué clase de ataque? —preguntó Richard, intentando mantener la compostura.

—Tomaron rehenes. Reclaman la retirada de todas las empresas extranjeras —informó Hayes—. Si no actuamos, corremos el riesgo de perder millones... y quedaremos como un aliado inestable ante la comunidad internacional.

Helena apretó los dientes. Ella había apoyado la intervención en Altharia dos años atrás, convencida de que reforzaría el prestigio de su esposo. Pero ahora, la situación exigía medidas duras. Una invasión abierta parecía excesiva y arriesgada; una negociación secreta, un signo de debilidad que la oposición explotaría.

#2150 en Otros

#366 en Novela histórica

#168 en Aventura

politica chantaje, politica y sexo, politica romance y accion

Editado: 12.08.2025