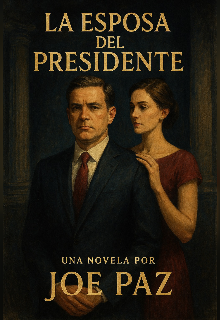

La Esposa Del Presidente

CAPÍTULO 10: CAMINO A LA REELECCIÓN Y EL MONOPOLIO

El tiempo parecía haberse detenido en la Casa Presidencial. Un año había transcurrido desde que Richard Ellsworth anunciara, con cierto titubeo, su intención de buscar un segundo mandato. Durante esos doce meses, Helena había sido más que la primera dama: era la fuerza motriz de cada decisión en la sombra, el cerebro que orquestaba intrigas, sobornos y silenciamientos. Ahora, con los cuatro años de gobierno aproximándose a su fin, Richard se erigía como el candidato imbatible y—aunque él mismo no lo hubiese deseado al principio—como el rostro de un régimen cada vez más autoritario.

Las primeras señales de esa deriva surgieron en un arranque de furia de Helena, cuando descubrió que algunos senadores se resistían a aprobar cambios en la legislación electoral. Decidida a no repetir los percances de la legislatura pasada, exigió a Derek Vaughn, jefe de gabinete, que iniciara contactos discretos con los sectores más vulnerables a la corrupción. Para Helena, los escrúpulos no eran un obstáculo, sino un detalle que podía comprarse o arrasar. Laura, su asistente de confianza, se encargó de poner en práctica las estrategias más osadas: investigar la vida privada de los parlamentarios, hallar puntos débiles—deudas, amoríos secretos, escándalos familiares—y usarlos para obtener obediencia. El proyecto era ambicioso: moldear al Congreso para que, llegado el momento, aprobara la reforma constitucional que permitiría una presidencia indefinida.

Durante el mismo periodo, la oposición, encarnada sobre todo en el Partido Unido Nacional (PUN), se desmoronó en un cúmulo de detenciones y escándalos mediáticos. No hubo manifestación pública o denuncia que no terminara en portadas hostiles, censuras o procesos judiciales sorpresivamente veloces. El Estado se mostraba implacable, y cada líder opositor que despuntaba era cercado por investigaciones tan detalladas que resultaban inverosímiles.

La prensa, antaño más plural, se replegó a posiciones complacientes, en parte gracias a las reformas que restringían la libertad de expresión. Precisamente ahí surgió la figura de Victoria Langley, la periodista que, tiempo atrás, había sido una de las críticas más duras del gobierno. Aquel primer año en su nuevo cargo como jefa de periodismo la transformó, sin que ella misma lo percibiera de inmediato, en una pieza más de la maquinaria oficial. Al principio se mantuvo apática, recelosa de la influencia de Helena y Richard, pero el presidente insistió en aproximarse a ella con una mezcla de carisma y halagos. Poco a poco, Victoria fue cediendo, intrigada por la cercanía al poder y seducida por la determinación de Richard. Su relación se estrechó en citas furtivas, en cenas tardías en salones apartados. Lo que comenzó siendo un pacto formal desembocó en una relación clandestina, un secreto mal disimulado que incrementó la hegemonía de los Ellsworth sobre la información. Había pasado de la neutralidad a la entrega, y ya no emitía críticas a las purgas o detenciones dudosas. Al contrario, allanaba el camino para que la prensa oficialista justificara cada nuevo desmán del régimen.

Mientras Richard cosechaba su creciente popularidad, Helena concentraba los verdaderos resortes del poder. Había conseguido que el Congreso, con temor y codicia a partes iguales, aprobara leyes que prácticamente inhabilitaban a quienes no se plegaran a su voluntad. Y en las Fuerzas Armadas, gracias a los contactos que forjó durante las viejas crisis, purgó a los generales escépticos o renuentes, otorgando ascensos y gratificaciones escandalosas a los más sumisos. Bajo esa lógica de palo y zanahoria, no quedó hueco para una conspiración efectiva. Helena amaba la precisión de su plan: si alguien osaba discrepar, un escándalo o una amenaza velada lo frenaba. Era un tablero cuyo control casi total le pertenecía, y sin duda, no estaba dispuesta a perderlo.

No obstante, no todos en la familia Ellsworth aceptaban con docilidad la metamorfosis del país. Desde que Amelia había regresado, Helena se esmeró en colocarle espías discretos. La hija mayor, ahora con veintiún años, volvía tras su paso por la milicia con un temple más duro y convicciones que preocupaban a su madre. Durante sus misiones, Amelia había recopilado pruebas de acciones turbias que salpicaban a altos mandos y, quizá, al propio presidente. Helena notaba, por rumores de ciertos encuentros secretos, que Amelia no se quedaba quieta: mantenía contacto con excompañeros de brigada, sobre todo con un capitán llamado Mateo Vázquez. Aunque Helena ignoraba los detalles, sospechaba que el capitán y Amelia compartían algo más que camaradería, un romance clandestino que podía representar un flanco vulnerable. Tenía razones para creer que su hija, si era presionada, tendría la audacia de deshacer todo lo construido.

Durante meses, Helena guardó silencio, limitándose a recopilar evidencias, a vigilar quiénes eran los confidentes de Amelia. Aun sentía el recelo de que su primogénita, con aquel ímpetu juvenil y el aval de algunos exmilitares, pudiera encender una chispa insurreccional. Sin embargo, contaba con la baza de la superioridad numérica y la lealtad pagada a precio de oro; si Amelia pretendía dar un paso drástico, la esperarían fuerzas suficientes para aplastarla.

Aquel año también presenció el cambio más profundo en el interior de Richard. Al principio, él solo buscaba un segundo mandato legítimo, convencido de que podía gobernar Lexington con mano firme pero dentro de ciertos límites democráticos. Pero Helena, en el silencio de las madrugadas compartidas, comenzó a revelarle la verdadera magnitud de su plan. Ebria de poder, le habló de países que, bajo un solo líder, habían mantenido décadas de estabilidad. De cómo las elecciones libres, la libertad de prensa y la oposición no hacían más que sembrar el caos. Richard, en un primer momento, se sintió desconcertado, casi asqueado por la idea de devenir un tirano. Sin embargo, Helena supo manipular ese desconcierto; le recordó las conspiraciones pasadas, los intentos de golpe de estado, la traición de viejos amigos. "¿No es mejor si nosotros mismos sellamos la seguridad de Lexington, si hacemos una constitución fuerte que nadie pueda romper?", le susurraba. Y Richard, tal vez por cansancio, tal vez por la tentación de no tener que batallar siempre contra la oposición, acabó cediendo. Se veía a sí mismo como un garante de la estabilidad, un hombre que, paradójicamente, se enorgullecía de no querer convertirse en un tirano, pero se dejaba llevar por la eficacia de Helena.

#2077 en Otros

#359 en Novela histórica

#162 en Aventura

politica chantaje, politica y sexo, politica romance y accion

Editado: 12.08.2025