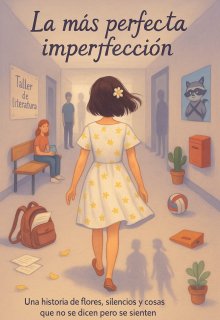

La más perfecta imperfección

Lo que no vi

Primero fue el sonido.

No palabras.

No voces.

Solo sonido.

Algo parecido a un bip.

Regular.

Constante.

Como si alguien estuviera marcando el ritmo de un tambor invisible dentro de mi cabeza.

Después fue la luz.

No mucha.

Una claridad blanca. Fría.

Como esas mañanas de invierno donde todo brilla sin calidez.

Y por último… el cuerpo.

Pesado.

Como si no fuera mío.

Como si yo estuviera flotando apenas arriba, mirando todo desde afuera.

Intenté mover los dedos.

Tardaron.

Después intenté abrir los ojos.

La luz dolía.

Y ahí fue cuando entendí.

No estaba en el colegio.

Estaba acostada en una camilla.

Con una sábana fina por encima.

Un suero a mi derecha.

Y una silla vacía al costado de la cama.

Sola.

Parpadeé varias veces. El techo era blanco. El aire olía a alcohol y a silencio. La habitación estaba casi en penumbras, con la puerta entreabierta.

Nadie hablaba.

Nadie gritaba mi nombre.

Y eso fue lo más extraño.

El silencio.

Me toqué la frente por reflejo. Tenía un pequeño vendaje.

El golpe.

El partido.

Todo volvió de a poco.

Como piezas de un rompecabezas que se encajan solas cuando no las mirás.

¿Me desmayé?

¿Delante de todos?

¿Me vio Emma?

¿Quién gritó mi nombre?

El recuerdo era borroso. Una mezcla de luces, el golpe seco, el aire escapándose, el murmullo lejano…

y ese grito.

Ese “¡NO!” que todavía me retumbaba como eco.

Me incorporé un poco. Todo me daba vueltas, pero logré sentarme.

No llamé a nadie.

No toqué ningún botón.

No hice ruido.

Solo me quedé ahí.

Respirando.

Esperando.

Pensando.

Y fue entonces, sin hacer ruido, que la puerta se abrió.

—¿Pili?

Era Renata.

Tenía cara de “no dormí nada” y ojeras de haber llorado hace poco, pero cuando me vio despierta, algo en su cara cambió.

Una mezcla de alivio y furia con mucho amor en el medio.

—¡Pili, estás despierta! —susurró, como si el aire no le alcanzara.

Se acercó corriendo a la cama y me abrazó sin que yo pudiera evitarlo.

—¿Dónde estoy? —murmuré.

—En el hospital. Te trajeron hace un par de horas. Estuviste inconsciente… pero te monitorearon todo el tiempo. No fue grave, pero el golpe fue fuerte. Te desmayaste apenas la pelota te pegó.

—¿Una pelota? —fingí sorpresa.

—Sí, una PE-LO-TA. Una que salió disparada como misil emocional y te cayó justo en la frente. Y vos… ¡te caíste como bolsa de papas artísticas en pleno gimnasio! Fue horrible.

—¿Todos vieron?

—Pilar. El colegio entero se quedó mudo. Nunca vi algo así.

—¿Y vos estabas...?

—Obvio. Yo salté de la tribuna como si fuera bombera voluntaria. Pero alguien se me adelantó…

—¿Quién?

Renata me miró.

Y ahí dudó.

Fue solo un segundo, pero lo vi.

—Una preceptora —dijo, rápido—. Y los profesores. Después llegó la ambulancia.

—Ah…

No le creí.

No del todo.

Había algo en su tono.

En cómo desvió la mirada.

Pero antes de que pudiera seguir preguntando, salió al pasillo y dijo:

—¡Ya está despierta! ¡Doctor!

Y ahí supe que por ahora, las respuestas iban a tener que esperar.

Porque yo podía estar recuperando la conciencia…

Pero todavía había cosas que no sabía.

Como quién me gritó.

O quién corrió primero hacia mí.

—Vas a estar bien —dijo el médico con voz monótona, mientras me sacaba el tensiómetro—. Solo fue un traumatismo leve. Pero necesitás descanso.

Una semana en casa. Sin escuela. Sin sobresaltos.

—¿Y sin voley asesino? —pregunté, levantando una ceja.

—Especialmente eso —respondió, sin entender si hablaba en serio o no.

Renata, que estaba sentada en la silla de al lado con una expresión entre alivio y ansiedad contenida, soltó una risa muy cortita. Pero no dijo nada.

Firmaron unos papeles. Me dieron una bolsita con unas pastillas, una receta y una hoja que decía en letras grandes: “reposo absoluto”.

Cuando salimos del hospital, el sol me pegó en la cara como un golpe lento. Me dolía todo. Desde la frente hasta el orgullo.

Pero lo peor era el no saber.

El hueco que había entre lo que recordaba…

y lo que había pasado cuando estuve inconsciente.

Llegamos a casa en remis. Mi papá abrió la puerta con los ojos rojos y me abrazó como si acabara de volver de una guerra. Mamá me llenó de besos y me preparó jugo de naranja como si curara traumas.

Pero no escuché mucho de lo que decían.

Solo quería una cosa: saber.

Subimos a mi cuarto. Me cambié despacio. Renata se quedó sentada en mi escritorio, dándole vueltas a un lápiz. No decía nada. Pero su silencio hablaba tanto que me daban ganas de gritarle “¡decilo ya!”.

Cuando me senté en la cama, finalmente lo soltó:

—Pili… necesito decirte algo.

—Lo sé.

Se quedó callada.

Después bajó la cabeza y empezó.

—Cuando te desmayaste… el gimnasio entero se quedó congelado. Literal. Nadie se movía. Nadie entendía qué había pasado. Yo estaba bajando las gradas para correr hacia vos, pero… alguien se me adelantó.

Mi corazón se aceleró.

—¿Quién?

—Emma.

Mi pecho se hundió un poquito.

Renata siguió, despacio.

—Ella fue la primera en llegar a vos. Ni siquiera dudó. Corrió desde la cancha como si el partido no existiera. Se arrodilló a tu lado, te tocó la cara, intentó despertarte. Le gritó algo a la profe, a los demás. Y cuando nadie reaccionaba… te levantó. En brazos.

Me quedé helada.

—¿Qué?

—Te llevó hasta la entrada del colegio. Corriendo. No la ayudó nadie. Vos estabas inconsciente, y ella no dijo una palabra. Pero no te soltó ni un segundo.