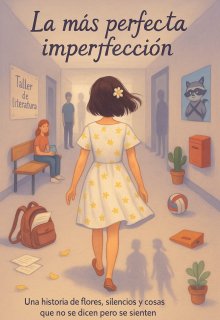

La más perfecta imperfección

Lo que nace del silencio

Emma no se había dado cuenta de mi presencia.

Hasta que la madera crujió bajo mi pie.

Se giró rápido, como si la hubieran pinchado con algo filoso.

Su voz se cortó de golpe.

Los dedos se le trabaron en las cuerdas de la guitarra.

Los ojos se agrandaron, y lo que vi en ellos no fue sorpresa…

fue enojo.

—¿Qué hacés acá? —escupió, más fuerte de lo que nunca le había escuchado hablar.

—Emma… perdón, no quería—

—¿Me estabas escuchando?

Me quedé paralizada. No me esperaba eso.

No ese tono.

No esa forma tan dura de mirarme.

—Solo pasé y escuché… no fue a propósito. Juro que no…

—¿Y te quedaste igual? —me interrumpió—. ¿Aunque sabías que no era para vos?

Se levantó.

La guitarra quedó colgando del cuello, pero ya no era música.

Era un muro.

—No tenías derecho —dijo, bajando la voz pero no la rabia—. Nadie lo tiene.

—Emma, no fue con mala intención. Quería hablar con vos, y justo escuché y…

—Claro, entonces es válido, ¿no? Si querías hablar conmigo, podés colarte en lo único que es solo mío.

Sentí el golpe.

Y no fue físico.

Fue ese tipo de golpe que se siente en la panza, donde van los remordimientos.

—Tenés razón —dije bajito—. Tenés toda la razón. No debí quedarme. Me dejé llevar. Pero… no fue por morbo, ni por lástima. Fue porque te escuché como nunca te había escuchado antes.

Emma no dijo nada.

Cerró los puños.

Miró al costado, apretando la mandíbula.

—Toda mi vida me miraron sin entender.

Y ahora que por fin hago algo para mí… también tengo que compartir eso.

¿Sabés lo difícil que fue cantar eso sin temblar?

Asentí.

Porque no sabía qué otra cosa hacer.

Y porque, en parte, la entendía.

—No vine a robarte tu canción —dije, suave—. Vine porque no aguanto más que todo lo que se diga sobre vos venga de todos… menos de vos.

Emma me miró.

La furia ya no era lava.

Era hielo.

Silenciosa.

Letal.

Pero entonces, y solo entonces, algo en ella cambió.

El enojo no desapareció del todo, pero bajó un poco.

Lo justo para dejar pasar una grieta.

—¿Y si no tengo nada que decir?

¿Y si no quiero hablar de mí?

—Entonces cantá —le dije—. O escribí.

O sentate y callá.

Pero no me eches por querer conocerte sin disfraz.

Ahí sí, Emma bajó la vista.

Se quedó quieta.

El cuerpo le tembló un poquito.

No de rabia.

De algo más.

Y en ese silencio…

empezó a desarmarse.

Emma me miró otra vez. No se movía. Pero no se alejaba.

—Desde que llegué a este colegio —seguí—, me dijeron muchas cosas sobre vos. Que no hablabas. Que eras fría. Que eras “extraña”. Y al principio lo creí… porque no sabía nada. Porque era más fácil. Pero ahora...

Hice una pausa. No por efecto dramático.

Porque estaba temblando un poco por dentro.

—Ahora me doy cuenta de que tengo… demasiada curiosidad por vos.

Emma frunció el ceño.

No por enojo.

Por susto.

Como si no supiera cómo sostener eso.

—¿Curiosidad?

Asentí.

—Sí. Pero no del tipo “quiero saber tus secretos”. Es otra cosa. Es… como querer entenderte sin necesidad de que expliques nada. Como cuando leés un poema raro, y no lo entendés del todo, pero igual te deja con algo en el pecho. ¿Me entendés?

Sus labios se entreabrieron, como si fuera a responder.

Pero no lo hizo.

Yo respiré hondo.

Y entonces lo dije todo.

Sin vueltas.

—Me pasa algo con vos, Emma. Algo que no me pasa con nadie. Y no sé qué nombre tiene. No sé si es solo interés, admiración, atracción o todas juntas. Pero está. Está desde hace tiempo. Y… no quiero seguir actuando como si no lo sintiera.

Emma me miró fijo.

Y por primera vez, no se escondió detrás del silencio.

Sus ojos se ablandaron.

Sus manos aflojaron la guitarra.

Y su respiración se volvió más profunda.

Todavía no decía nada.

Pero había algo en su cuerpo, en su cara… que me decía que me estaba escuchando.

De verdad.

Emma bajó la mirada.

Yo pensé que iba a quedarse callada otra vez. Que me iba a mirar en silencio como tantas otras veces, con esa expresión que parecía esconder más que decir.

Pero esta vez no.

Esta vez, habló.

—¿Por qué?

Fue bajito.

Apenas un susurro.

Pero fue ella.

Me quedé quieta.

Emma levantó los ojos, ahora mirándome de frente.

—¿Por qué… yo?

¿Por qué ahora?

¿Por qué después de todo?

Cada “por qué” sonaba distinto.

Uno era de miedo.

Otro de culpa.

El último… de algo que no sabía si era esperanza o tristeza.

Yo tragué saliva.

El corazón se me aceleró.

No por nervios.

Por lo que estaba por decir.

—Porque me enteré —respondí, suave.

Emma frunció el ceño.

—¿Enterarte de qué?

—De lo que hiciste… cuando me desmayé.

De que fuiste la primera en correr.

De que me levantaste.

Que me llevaste vos hasta la ambulancia.

Emma se quedó helada.

Los dedos le temblaron sobre la guitarra.

Sus labios se separaron apenas, pero no dijo nada.

Yo seguí.

—No lo supe enseguida. Nadie me lo dijo. Alguien… decidió que no tenía que saberlo.

Y durante días pensé que… que nadie había hecho nada. Que simplemente me había caído y ahí terminó todo.

Emma apretó la mandíbula.

Sus ojos se llenaron de algo que no era solo angustia.

Era dolor antiguo.

—No quería que lo supieras —dijo por fin.

—¿Por qué?

—Porque no lo hice para que lo supieras.

Yo me quedé sin palabras.

Emma respiró hondo.

Y dejó la guitarra a un lado, despacio.

Como si soltarla fuera una decisión pesada.

—Y también porque… —dijo, con la voz quebrándose apenas— me asusté.

Y no me asusto fácil.