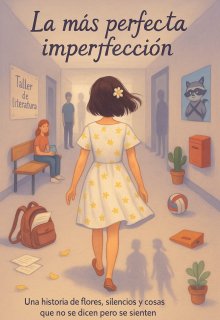

La más perfecta imperfección

Rendirse no entra en el trato

Nos quedamos ahí.

En ese salón vacío.

En ese silencio que por un momento había sido suave… y que ahora empezaba a hacerse incómodo.

Emma no decía nada.

Yo tampoco.

Pero no era el mismo silencio de antes.

Ahora había peso en el aire.

Como si todo lo dicho le hubiera dejado un nudo en la garganta.

Yo la miraba.

Ella tenía la mirada baja, fija en el suelo.

Las manos apretadas contra las rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante.

Como si estuviera a punto de levantarse… o de desaparecer.

Pasaron unos segundos.

Y de pronto, se paró.

De golpe.

Rígida.

Como si algo dentro de ella se hubiera cerrado otra vez de un portazo.

Me sobresalté un poco.

La seguí con la mirada, sin saber si tenía que hablar o dejarla.

Y entonces, sin mirarme, lo dijo.

—Tal vez… deberías hacerle caso a tus amigas —dijo en seco—.

Y no acercarte más a mí.

Fue como una piedra en el pecho.

No lo dijo con odio.

Pero lo dijo para alejarme.

Eso era evidente.

—¿Por qué? —pregunté, en voz baja.

Emma no respondió.

Solo agarró su guitarra del suelo, sin apuro, sin emoción.

—¿Es por lo que te hicieron antes?

¿Por miedo?

¿Por Lili?

Nada.

Ni un gesto.

—¿Por mí? —insistí.

Silencio.

Emma caminó hacia la puerta.

Sus pasos eran seguros, pero no firmes.

Eran de quien quiere irse antes de arrepentirse.

—¿Y eso era todo lo que querías decir? ¿Después de lo que hablamos?

Ella se detuvo un segundo.

Sin darme la cara.

Como si lo estuviera pensando.

Pero no contestó.

Solo apoyó la mano en el picaporte.

Y entonces, yo hablé.

—No me voy a rendir, Emma.

Ella no se dio vuelta.

No dijo nada.

Abrió la puerta, salió…

y me dejó sola.

El salón quedó en silencio.

Pero no era el mismo que al principio.

Ahora dolía.

Me quedé sentada.

Escuchando el sonido seco de la puerta cerrándose detrás de ella.

Emma se fue.

Así, sin más.

Después de abrirse, después de dejarse ver…

volvió a cerrar la puerta en mi cara.

Y al principio, pensé que podía quedarme tranquila. Que podía respirar hondo. Que podía entenderla.

Pero no.

No.

La rabia me subió desde el estómago, caliente, áspera.

La garganta se me apretó.

El pecho dolía.

Me paré.

Fuerte.

Seco.

—¡Estúpida!

El grito rebotó contra las paredes vacías del salón.

—¡Qué manera más idiota de cerrarlo todo! —seguí diciendo, ya sin pensar—. ¡No podés decirme que te transmito libertad y después salir corriendo como si yo fuera una amenaza!

Agarré la primera silla que encontré y la empujé.

No con toda mi fuerza, pero con la suficiente para que se volcara y el golpe sonara fuerte.

—¡No soy como las demás! —grité—. ¡No soy Lili, no soy Violeta, no soy la gente que te rompió!

Tiré otra silla.

Después una caja vacía que había contra la pared.

—¡No te quiero para romperte, carajo! ¡Te quiero para verte!

¡Para conocerte! ¡Para estar!

¡¿Qué parte de eso no entendiste?!

Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no lloraba de tristeza.

Lloraba de bronca.

Bronca de verla tan cerca…

y perderla otra vez.

Bronca de que el mundo se empeñe en empujarla a la oscuridad cuando por fin asoma la cabeza.

Bronca de que me haya dejado sola después de pedirme que no me acercara más.

Caminé de un lado al otro, respirando agitada.

Mis manos temblaban.

—¿Y sabés qué? —dije, levantando la voz, como si aún estuviera ahí—. ¡No me importa que me odies!

¡No me importa si te caigo mal!

¡No me importa si necesitás empujarme diez veces!

¡No me voy a ir!

Me frené.

Las sillas tiradas.

Los papeles desordenados.

Una carpeta rota al lado del escritorio.

Y yo en el medio, como un huracán emocional que acababa de pasar.

Me quedé quieta.

Respirando como si hubiera corrido una maratón.

Y entonces lo dije, esta vez en voz baja.

Apenas un susurro.

—No me voy a ir.

No por lástima.

No por capricho.

Sino porque algo en mí ya había elegido quedarse.

Aunque ella no estuviera lista.

Aunque yo tampoco supiera qué era exactamente lo que me pasaba.

Solo sabía que…

no me iba a rendir.

Cerré la puerta del salón con un portazo.

No miré atrás.

La adrenalina todavía me hervía bajo la piel.

Sentía las manos temblar.

La mandíbula apretada.

Emma se había ido.

Me había dejado sola.

Y por más que mi cabeza quisiera entenderla,

mi cuerpo solo pedía una cosa:

sacar todo eso afuera.

Era la hora del almuerzo.

Caminé por los pasillos con paso rápido, firme, casi ciego.

Los ecos de las conversaciones, risas, y bandejas chocando en el comedor se mezclaban en un zumbido lejano.

Yo no escuchaba nada con claridad.

Hasta que vi algo que me frenó en seco.

Violeta.

Contra una pared, justo antes de la entrada al comedor.

Rodeada por dos chicas del equipo de vóley.

Con su típica sonrisa de superioridad, su postura altiva, su tono... venenoso.

Y cuando me vio venir, no se corrió.

Todo lo contrario.

Levantó un poco la voz, como si hablara para que la escuchara.

—Al final Emma tiene razón… —dijo, sin mirarme directamente—. Las más intensas siempre son las que más rápido terminan arrastrándose.

Me detuve.

El corazón me explotó en el pecho.

Ella me miró de reojo, con una media sonrisa torcida.

—A veces hay que saber cuándo retirarse, Pilar.

No dije nada.

No lo pensé.

No me lo cuestioné.

Solo avancé.

Mis pasos sonaron como tambores sobre el piso.

Una.

Dos.

Tres zancadas.