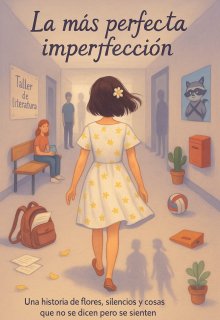

La más perfecta imperfección

No todo vuelve como se fue

La reja del colegio se veía igual.

Pero no era la misma para mí.

Tres días afuera.

Tres días pensando, repasando, sintiendo todo de nuevo.

Y ahora estaba ahí.

Otra vez con el uniforme ajustado, la mochila al hombro y el estómago revuelto como en mi primer día.

Solo que esta vez…

no era miedo lo que sentía.

Era otra cosa.

Una mezcla de alerta, cansancio emocional… y algo parecido a preparación.

Entré despacio.

Los pasillos estaban llenos de estudiantes.

Algunos me miraban.

Otros no.

Los que sabían… sabían.

Y los que no, me miraban como si algo en mí se notara, como si llevara una marca invisible en la frente.

En el hall, la vi a Renata, de brazos cruzados, apoyada contra una columna.

Cuando me vio, soltó el celular de inmediato y caminó hacia mí como si viniera con turbo.

—¡¿Y vos pensás avisar cuando volvés a la vida o qué?! —me soltó con falsa indignación.

—Te juro que estaba por escribirte.

—No te creo nada —dijo, pero ya me estaba abrazando.

El abrazo duró más de lo que me esperaba.

Y cuando me separé, la vi.

Parada detrás de Renata.

Lili.

Tenía los ojos bajos.

Las manos metidas en los bolsillos de la campera.

El pelo un poco más suelto, la expresión tensa.

Nos quedamos en silencio un segundo.

Y después…

ella dio un paso.

Y habló.

—Pilar… yo…

—Yo también —la interrumpí—.

Me equivoqué.

Lili levantó los ojos, sorprendida.

—¿Qué?

—Que me equivoqué. En cómo reaccioné con vos. En cómo te juzgué. En cómo creí que podía con todo sola.

Ella me miró fijo.

No lloraba.

Pero tragaba saliva como si sí.

—Yo también fui una idiota —dijo—. No por tener miedo… sino por dejar que el miedo te alejara.

Nos quedamos quietas.

Mirándonos.

Casi en sincronía.

Y después… nos abrazamos.

No fue un abrazo largo.

Ni emotivo.

Fue un abrazo sincero.

De esos que no se dan para reconciliarse del todo,

sino para decir “vamos de nuevo, si querés.”

Renata chasqueó la lengua.

—Ay, por favor, ¿van a llorar? Porque yo no vine maquillada para eso.

—Callate —le dijimos las dos al mismo tiempo, y nos reímos.

—¿Y Emma? —pregunté, como quien no quiere la cosa.

—No la vi todavía —dijo Lili.

—Seguro está evitando el caos —añadió Renata—. Como siempre.

Pero justo cuando empezamos a caminar por el pasillo hacia nuestros casilleros, una voz a lo lejos hizo que todos se giraran.

—¡Se hizo la cirugía y volvió!

Una chica, con cara de chisme ardiente, venía corriendo desde la otra punta del pasillo.

Y entonces lo supe.

Violeta.

Hoy también regresaba.

Nos quedamos las tres quietas.

Como si alguien hubiera congelado la escena.

—¿Y ahora? —murmuró Lili.

Yo cerré los ojos un segundo.

Respiré hondo.

—Ahora… empezamos de nuevo.

Las primeras clases pasaron rápido.

Fue raro.

No incómodo. Solo… distinto.

Como si todo el colegio estuviera jugando a hacer como que nada pasó,

pero todos supieran que algo sí pasó.

Renata hacía chistes a cada rato, para relajar.

Lili no hablaba mucho, pero sonreía más de lo que esperaba.

Y yo… yo escuchaba más que hablaba.

No era tristeza.

Ni miedo.

Era esa sensación de volver a caminar sobre un suelo que tembló hace poco.

La clase de química fue un caos como siempre.

A un chico se le derritió una cuchara, otro mezcló mal y tiró ácido en la mesa.

La profesora nos miraba con cara de “¿por qué no me dediqué al pasto?”, y Renata anotaba todo como si fuera parte de una crónica policial.

—Esta clase tiene más accidentes que una serie de Netflix —dijo en voz baja, haciéndome reír.

Lili nos alcanzó un caramelo a cada una.

Cuando me lo puso en la mano, me miró con ternura.

Ese tipo de ternura que no se dice, solo se da.

Y así, entre bromas, fórmulas mal copiadas y papelitos pasados de banco en banco, llegó el recreo largo.

Nos fuimos juntas al comedor.

Pedimos nuestras bandejas y nos sentamos en el rincón de siempre, aunque el rincón ahora parecía más nuestro.

—¿Y si después hacemos una ronda de chismes no maliciosos? —preguntó Renata—. O sea, chismes que no rompen, solo informan.

—Tipo “el profesor de mate usa medias distintas cada día” —aclaré.

—¡Exacto!

Lili se rió.

El ambiente, por fin, parecía liviano.

Hasta que…

Una figura familiar se acercó desde el pasillo lateral.

Un adulto.

Carpeta en mano.

Cara de preceptor que venía con algo que no era tarea atrasada.

Nos miró a las tres, pero se dirigió a mí.

—Pilar —dijo con tono neutro, sin levantar la voz.

Me enderecé sin saber si decir “presente” o “qué hice ahora”.

—Te recuerdo que después del almuerzo tenés tu primer encuentro con el grupo de apoyo.

Asentí.

—Sí, lo recuerdo.

—Podés ir sola —continuó—, pero si necesitás compañía, podés traer a alguien. Siempre y cuando no interfieran con la dinámica.

—¿Qué dinámica? —preguntó Renata con una sonrisa ladina—. ¿Gritos catárticos? ¿Dibujar nuestras emociones?

El preceptor la miró con expresión estoica.

—Eso lo descubrirán al asistir. Vos, solo si Pilar te lo permite.

—Entendido, señor “misterio emocional” —murmuró ella cuando el hombre ya se alejaba.

Lili me miró, con cara de “¿querés que vaya?”.

Yo tragué un pedazo de pan, dudando.

—No sé si quiero hablar —dije.

—No tenés que —respondió Lili—. A veces solo estar es suficiente.

Renata se inclinó hacia mí.

—¿Nos vas a llevar a la sesión de apoyo? Porque si hay ronda de preguntas incómodas, yo estoy entrenada.

—Todavía no sé —dije, jugando con la servilleta—. Capaz sí. Capaz no. Capaz entro sola y me voy acompañada. O al revés.