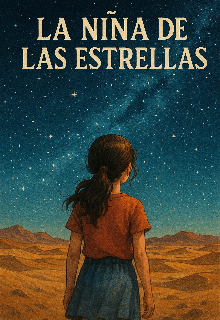

La niña de las estrellas

CAPÍTULO 3

LA NIÑA DE LAS ESTRELLAS

La casa donde vivían Sofía y su madre se encontraba en una de las zonas más pobres de la ciudad. Era un lugar olvidado por el tiempo y por la gente, con calles repletas de escombros y viviendas que parecían sostenerse apenas por costumbre. Las paredes de su hogar mostraban grietas profundas, y la pintura se había descascarillado hasta desaparecer casi por completo. Las ventanas eran viejas; muchas no tenían cristal, dejando pasar el frío y el polvo sin resistencia. El aire, espeso, olía a humedad, a tristeza, a cosas que habían perdido el tiempo y la esperanza.

No tenían casi nada. Solo lo justo para un poco de comida, algo de ropa, pero ni siquiera para lo básico que cualquier niño necesitaba para vivir con dignidad. Por eso Sofía no iba a la escuela. Cada mañana, desde la ventana rota, observaba cómo sus compañeros salían con uniformes remendados y mochilas gastadas. Ella los miraba pasar en silencio, deseando estar entre ellos, aunque supiera que eso era imposible.

Esa mañana, la luz apenas se filtraba por las persianas rotas. Sofía estaba sentada en el suelo, sobre una manta vieja y sucia, con un cuaderno raído sobre las piernas. Dibujaba estrellas con un lápiz gastado. Para ella, esas estrellas eran refugio, un mundo distinto donde nada podía hacerle daño.

Su madre estaba de pie, junto a la ventana. No se movía. Tenía la mirada perdida en la calle, como si ya no esperara nada.

—Mamá —dijo Sofía en voz baja—, ¿por qué hay tantos guardias afuera? Llevan todo el día.

La mujer no giró la cabeza.

—No lo sé —respondió con voz fría y cansada—. Pero están aquí para protegernos, cariño.

Sofía bajó la mirada al cuaderno.

—¿Por qué no voy a la escuela como los demás? —preguntó. Su voz mezclaba tristeza y rabia contenida.

La madre suspiró y se encogió de hombros.

—Porque no hay dinero —contestó sin mirarla—. No tenemos para uniformes, ni para libros, ni para transporte. No va a cambiar.

—Pero... yo quiero aprender, quiero ir con ellos —insistió Sofía.

Entonces la madre la miró. Sus ojos estaban secos, sin brillo, como si todo lo que una vez pudo sentir se hubiera evaporado.

—A veces querer no basta —dijo con un tono helado, casi ausente.

Un golpe fuerte en la puerta las sobresaltó. La madre se levantó con lentitud, sin mirar a Sofía, y abrió.

Los guardias entraron sin anunciarse. Caminaban con pasos duros, sin compasión. Uno de ellos se acercó a Sofía, le tomó la mano con fuerza, sin pedir permiso.

—Ven con nosotros —ordenó con voz firme.

La madre no hizo nada. No dijo una palabra. No movió un solo músculo. Sólo miró a su hija con una expresión vacía, sin lágrimas ni esperanza.

Sofía apretó su cuaderno contra el pecho. Sus piernas temblaban, pero caminó detrás de los guardias, con el miedo apretándole el corazón y la cabeza llena de estrellas dibujadas.

El camión era una carcasa oxidada. El motor rugía con violencia mientras avanzaba por caminos polvorientos. Las paredes metálicas estaban rayadas, desconchadas. Las pequeñas ventanillas apenas dejaban entrar el aire, y el interior olía a sudor, tierra seca y miedo.

Sofía se sentó junto a un niño de su edad, de pelo corto y desordenado, con unos ojos grandes y brillantes que intentaban mostrarse valientes.

—¿Qué estás dibujando? —preguntó él en voz baja, nerviosa.

—Estrellas —respondió Sofía, sin apartar la vista del cuaderno.

—¿Te gustan?

—Es lo único que me queda —susurró ella.

El niño ladeó la cabeza.

—¿Para qué las dibujas?

—A veces pienso que allá arriba hay algo mejor que todo esto —dijo Sofía, encogiéndose de hombros.

El niño sonrió, aunque sin fuerza.

—Yo me llamo Marcus. Y creo que si uno pudiera saltar de estrella en estrella, tal vez encontraría un lugar donde nadie te mande callar.

—¿De verdad crees que existe eso? —preguntó Sofía, escéptica.

—No lo sé —respondió Marcus—. Pero hay que creer en algo, ¿no?

Sofía suspiró. Miró por la ventanilla. El mundo pasaba en forma de polvo y ruinas.

—Yo solo quiero ir a la escuela, tener libros, tener amigos... quiero algo más.

—Yo también —dijo Marcus—. Me dijeron que esto es por nuestro bien.

Sofía lo miró con tristeza.

—¿Crees que volveremos a casa?

Marcus intentó sonreír, pero su gesto era triste.

—No lo sé. Pero si estamos juntos, quizás podamos aguantar. Eso quiero pensar.

Sofía le devolvió la mirada. Por un momento, el miedo y la rabia se mezclaron con una chispa de esperanza.

Cuando llegaron, los niños fueron llevados a un patio rodeado de muros altos. En el centro, unos pocos árboles luchaban por sobrevivir al abandono.

Algunos niños jugaban con nerviosismo. Otros lloraban. Sofía y Marcus se sentaron bajo uno de los árboles, lejos del bullicio.

—¿Por qué nos han traído aquí? —preguntó Sofía, mirando el suelo.

—No lo sé —contestó Marcus, sincero—. Tal vez creen que estaremos mejor. O tal vez no saben qué hacer con nosotros.

Sofía cerró los ojos.

—No parece seguro.

—No, no lo es —dijo Marcus—. Pero no tenemos opción.

El sol empezó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Los camiones regresaron para llevar a los niños hacia la gran muralla que protegía la ciudad.

Entonces ocurrió.

Un griterío rompió la calma. Jack estaba allí, forcejeando con dos guardias, desesperado.

—¡¿Qué hacen con ellos?! —gritó Jack—. ¡Son solo niños!

Los niños miraban con miedo. Sofía apretó el cuaderno contra el pecho.

—¡¿Por qué están aquí?! ¡¿Qué planean hacer con ellos?! —gritó Jack.

El general apareció. Portaba un fusil. Apuntó con frialdad.

—Cálmate, Jack —ordenó—. No querrás empeorar las cosas.

—¡Esto es una locura! —exclamó Jack—. ¡No pueden hacerles daño!

La puerta comenzó a cerrarse, imponente, arrastrando consigo un eco metálico y final.