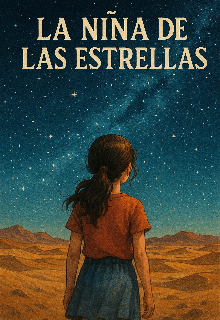

La niña de las estrellas

CAPÍTULO 7

EL CAMINO DE NIRVANA

El desierto ardía en silencio. Bajo el sol implacable, las dunas parecían respirar, desplazándose lentamente con cada soplo invisible del viento seco. No había sombras, no había pájaros. Sólo arena, piedras resquebrajadas por siglos de calor, y el murmullo perpetuo del polvo flotando, como un susurro antiguo que no descansaba. A través de este paisaje inmenso, una comitiva avanzaba por el Camino de Nirvana: una línea delgada y recta, apenas visible, que unía Dymora con Elaris. Era más un símbolo que una ruta: un trazo trazado por los antiguos para recordar que incluso en la separación podía existir un puente, un hilo tenue entre mundos opuestos.

Thilas Terra caminaba al frente. Vestía su uniforme rojo con sobriedad, sin adornos innecesarios. La insignia de su linaje estaba grabada sobre el pecho, sencilla, discreta, como él. A su lado marchaban seis soldados de la guardia de Dymora, con los rostros cubiertos para protegerse del sol, sus miradas fijas y alertas, aunque el cansancio se marcaba en sus movimientos. Detrás, sin perder el paso, Eldrin avanzaba en silencio, envuelto en una túnica blanca que apenas tocaba el suelo, con su bastón apoyado sobre el hombro y los ojos entrecerrados contra la luz inclemente, como quien lleva consigo no sólo un instrumento sino el peso del tiempo.

Eldrin fue el primero en romper el silencio.

—El desierto guarda secretos en cada grano —dijo con voz calmada—. Y nosotros... caminamos sobre ellos sin saber si nos observa o nos ignora.

Thilas no respondió de inmediato. Solo dejó escapar un suspiro apenas audible y murmuró:

—Hoy no quiero metáforas, Eldrin —dijo, cansado.

El anciano asintió sin ofenderse.

—Entonces hablemos de lo concreto —contestó con serenidad—. El sistema de filtros de la cúpula ha alcanzado su límite. Los técnicos nos alertan de fallas en la segunda unidad. No se trata ya de mantenimiento, sino de reconstrucción. Y no tenemos piezas —añadió como si hubiese memorizado esas palabras, dejando un sabor amargo en el aire reseco.

—¿Cuánto tiempo? —preguntó Thilas sin detener el paso.

—Un año si no llueve. Dos si la humedad interna se mantiene. Pero las plantas de oxígeno necesitan estabilidad. Y la población crece, lenta pero constante —respondió Eldrin con tono preocupado, mientras el calor parecía intensificarse, pegando la túnica a su piel.

Thilas caminó unos pasos más antes de hablar.

—Mi padre decía que el equilibrio de Dymora no estaba en las máquinas, sino en la voluntad del pueblo —recordó en voz baja—. Que si la voluntad permanece, todo lo demás puede reponerse.

Eldrin sonrió brevemente.

—Tu padre fundó esa voluntad con sacrificios que aún sentimos —dijo con respeto—. Dejó el gobierno en tus manos sin miedo, porque confiaba en que seguirías su legado sin imponerlo. Y lo has hecho. Pero incluso la voluntad necesita aire para respirar.

—¿Crees que hemos fracasado? —preguntó Thilas, con la voz seca.

—No —respondió Eldrin con firmeza—. Has mantenido la paz, y eso es más de lo que muchos logran. Los soldados te siguen como siguieron a tu padre y a su padre antes que él. Son fieles no por el uniforme, sino por lo que representas. La familia Terra ha sido el pilar de esta ciudad desde los días en que las primeras piedras se alzaron tras la guerra. Pero...

—¿Pero...? —insistió Thilas.

—No somos inmortales —respondió el consejero—. Necesitamos renovar saberes. Formar a los jóvenes, darles propósito. No basta con sobrevivir. Dymora necesita respirar futuro.

Thilas asintió, con el rostro endurecido.

—Lo sé —dijo con convicción—. Y lo haré. Cuando regresemos... organizaremos nuevas escuelas técnicas. Hablaremos con los artesanos, los reparadores, los pocos ingenieros que aún quedan. No quiero que Dymora muera conmigo.

El viento pareció asentir con ellos. Caminaron un trecho más, en silencio, hasta que Eldrin volvió a hablar:

—¿Sabes lo que más me preocupa? —preguntó con gravedad.

—Dime —contestó Thilas.

—Elaris —dijo Eldrin simplemente.

El nombre flotó en el aire como un eco lejano, arrastrado por la brisa ardiente. Thilas entrecerró los ojos, escudriñando el horizonte. A lo lejos, una silueta parecía emerger entre la arena, como un espejismo que se volvía real, la imagen oscilando entre la duda y la certeza.

—¿Allí? —preguntó Thilas, señalando con la barbilla.

—Sí. Y no son ilusiones —respondió Eldrin con certeza.

Las figuras se acercaban. Primero parecieron sombras, luego siluetas humanas. Finalmente, se distinguieron los estandartes blancos y azules de Elaris. Una comitiva, más numerosa que la de Dymora, se detenía a unos metros. Al frente, erguido como una torre metálica, estaba Rhett Calder, gobernador de Elaris, con su consejero Malric a un lado y un destacamento de diez soldados bien armados, cuyos pasos retumbaban sobre la arena compacta.

Rhett sonrió al ver a Thilas.

—Thilas Terra. Como siempre, puntual —dijo con tono afable.

—Y tú más armado de lo habitual —respondió Thilas sin humor.

—Tiempos inestables. No se puede ser demasiado cuidadoso —contestó Rhett, encogiéndose de hombros.

Ambos hombres se miraron con respeto forzado. Rhett gobernaba desde la eficiencia. Thilas, desde la cercanía. Eran el reflejo de sus ciudades.

—¿Cómo va Dymora? —preguntó Rhett con fingido interés.

—Resistente, como siempre. Pese al desgaste —respondió Thilas.

—En Elaris prosperamos —dijo Rhett con orgullo—. Los sistemas de regulación climática están en plena forma. Incluso nos permitimos mejorar los sistemas de educación. Con talento, claro.

—Son buenas noticias, pues traerles la paz durante cinco años más es nuestra prioridad ahora —contestó Thilas, firme.

—Pues debemos firmar ya antes de que la oscuridad nos engulla en este mar de arena —dijo Rhett mientras daba indicaciones a Malric.