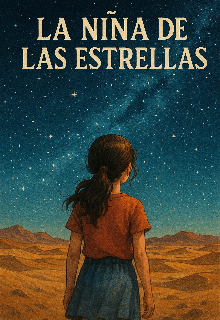

La niña de las estrellas

CAPÍTULO 8

REFUGIO TRAS LAS DUNAS

El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con un espectro de ocres y anaranjados que se fundían en un lienzo cálido y vibrante. Las sombras alargadas del desierto se estiraban y temblaban sobre la arena caliente, mientras el viento, aún cálido, susurraba entre las dunas. Jack y Sofía avanzaban con dificultad, sus cuerpos exhaustos y sus rostros agrietados por el inclemente sol. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un desafío. El vasto desierto parecía infinito, una extensión implacable que absorbía toda esperanza.

Jack arrastraba los pies, con la mirada clavada en la arena, los labios resecos y la garganta seca, donde las palabras se ahogaban antes de salir. Sofía caminaba a su lado, esforzándose por no quedarse atrás, pero el cansancio hacía que sus movimientos fueran torpes, cada grano de arena una resistencia. Sin embargo, en su mirada se mantenía una chispa tenue, un brillo de determinación que parecía resistir a la desolación.

—No sé si podremos seguir así —murmuró Jack con voz áspera, casi un susurro que apenas pudo alcanzar a salir entre el silbido del viento.

Sofía no contestó. Su mirada permanecía fija en la arena, como buscando fuerzas ocultas en el suelo reseco. De repente, levantó la vista, y su expresión cambió de golpe.

—¡Jack! —exclamó con urgencia, señalando hacia el horizonte con una mano temblorosa—. ¡Allí! ¡Mira!

Jack alzó la vista con dificultad. A lo lejos, distorsionadas por las ondas del aire ardiente, emergían varias siluetas recortándose contra el resplandor rojizo del crepúsculo. Sin pensarlo dos veces, ambos comenzaron a correr, sintiendo un nuevo impulso en sus cuerpos cansados.

Las figuras se detuvieron, sorprendidas, al verlos aproximarse. Un hombre mayor levantó una mano en señal de saludo, su presencia imponía respeto. Tenía un porte erguido, su larga barba blanca brillaba con los últimos rayos del sol, y su mirada profunda parecía contener siglos de sabiduría. A su lado, un niño de cabello oscuro —Marcus— observaba con cautela, acompañado por dos niños más, cuyos ojos reflejaban mezcla de temor y esperanza.

—¿Quiénes sois? —preguntó Eldrin con voz grave, firme, aunque cálida.

Jack se detuvo, jadeando, intentando recuperar el aliento antes de responder.

—Me llamo Jack. Ella es Sofía —dijo con dificultad, señalando a la niña a su lado—. Venimos de Elaris.

—¿Y tú cómo te llamas? —inquirió Sofía, mirando al anciano con una mezcla de asombro y miedo, pero también curiosidad.

—Mi nombre es Eldrin Vaal —respondió con serenidad—. Soy el consejero del gobernador de Dymora.

—¿Dymora? —preguntó Sofía con incredulidad, sus ojos abiertos de par en par—.¿De verdad existe?

Eldrin asintió solemnemente.

—Es real —confirmó—. Pero debemos llegar antes del anochecer. Los guardias de Elaris nos estan siguiendo muy de cerca. No hay tiempo que perder.

La tensión se palpaba en el aire, una mezcla de urgencia y miedo que envolvía el pequeño grupo. Sin más preámbulos, comenzaron a avanzar juntos, el paso apresurado y decidido.

Jack se colocó junto a Eldrin, intentando entender.

—¿Por qué te persiguen? ¿Qué está pasando? —preguntó con desconfianza, mirando al consejero a los ojos.

—Lo explicaré cuando lleguemos a la ciudad —respondió Eldrin con un gesto tranquilizador—. Y vosotros me contaréis lo que os ha ocurrido.

La noche se aproximaba con rapidez mientras cruzaban las últimas dunas. El calor del día cedía ante un frío seco, y el cielo se oscurecía lentamente, salpicado de las primeras estrellas. A lo lejos, la silueta sólida de Dymora apareció ante ellos, como un oasis de piedra y luz que emergía de la arena.

Las murallas, altas y robustas, reflejaban los últimos destellos del crepúsculo. Eldrin levantó una mano y las puertas comenzaron a abrirse con un crujido profundo, que resonó en el silencio creciente. Desde el interior, los ciudadanos se asomaban con asombro, murmurando entre ellos.

—¡Es Eldrin! ¡El consejero ha regresado! —exclamó una voz entre la multitud.

Pero el júbilo se tornó rápidamente en sorpresa y recelo al ver a los niños y a Jack.

—¿Quiénes son esos? ¿Por qué traen más niños? —preguntó una mujer, con el ceño fruncido.

—¿Por qué vienen con él? —murmuró un hombre desde la penumbra.

Los guardias se acercaron, tensos y alerta, formando un cerco alrededor del grupo.

—Tranquilos —ordenó Eldrin con voz firme y autoritaria—. Están bajo mi protección. Son víctimas, no enemigos.

Los guardias, aunque aún dudosos, obedecieron la orden.

—Y necesito que las puertas se cierren de inmediato —añadió el consejero con un tono que no admitía discusión.

Con cierta reticencia, el grupo fue escoltado hacia la residencia del gobernador. Por las calles de Dymora, la ciudad respiraba tranquilidad, con sus calles de piedra clara, sus cúpulas translúcidas que reflejaban el cielo limpio, y el suave murmullo de fuentes y mercados cerrando por la noche. Pero todo parecía observarlos con una mezcla de curiosidad y temor.

Esa noche, después de una cena sencilla pero reconfortante, cada uno fue conducido a una habitación individual.

Jack se sentó al borde de la cama, con la mente en ebullición. El silencio del lugar le pesaba, lleno de preguntas sin respuestas. Entonces escuchó pasos suaves en el pasillo. Sofía, desde la habitación contigua, abrió con cuidado su bolsa y sacó el pequeño libro de las estrellas que había encontrado en la biblioteca oculta bajo el desierto. Lo sostuvo con reverencia, pasando las páginas con dedos temblorosos, como si tocara un secreto sagrado.

Una sonrisa débil se dibujó en sus labios antes de volver a guardar el libro en la bolsa.

El silencio nocturno los envolvió, mientras afuera las luces tenues de Dymora se apagaban una a una.

A la mañana siguiente, fueron llevados a una sala luminosa donde Eldrin los esperaba junto a una mesa servida con pan fresco, frutas y té aromático. El aroma cálido llenaba el ambiente.