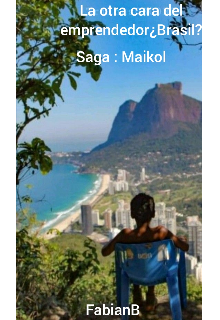

La otra cara del emprendedor¿brasil?

Capítulo 1

– Maletas, pasaporte y promesas

El sonido de la puerta del auto no era solo un golpe metálico: era cerrar y cerrar un capítulo. Uno largo. Uno jodido.

Las maletas en el maletero, el carne y el pasaporte en las manos, la ropa negra que llevábamos... parecía que íbamos a matar a alguien o a escondernos de todos. Si te fijas bien, hasta parecía que éramos mafiosos. Pero no. Éramos solo tres cubanos con miedo, esperanza y muchas deudas internas.

El ruido del motor del taxi cubano se sentía más fuerte de lo normal, como si supiera que cargaba más que cuerpos: cargaba un destino. El chofer tenía las dos manos firmes en el volante, la mirada clavada en la carretera llena de huecos y humo de motores viejos. El carro olía a gasolina mezclada con sudor y tabaco barato.

Adelante iba Manuel, serio como siempre. Un tipo de esos que no hablan mucho, pero su presencia impone. Atrás íbamos Camila y yo.

A ella le temblaban las piernas. Yo le ponía la mano encima de vez en cuando, sin decir nada. Ella tampoco hablaba. A veces el amor no necesita palabras, solo un roce. Los besos se los dábamos de lejos, como si estuviéramos despidiéndonos de algo más que un país. Eran los últimos.

Mi corazón latía como nunca. Por dentro me decía: "Debes mejorar. Debes devolver todo lo que te dieron alguna vez. No puedes fallar ahora."

Cuando el carro arrancó, lo vi. Estaba Pablo, con su pesa en la mano, parado como siempre en la esquina de la calle. Con esa aura de buena persona que siempre tuvo. Qué recuerdos, qué clientes, qué vida… Lo miré por última vez. Él levantó la mano como despidiéndose. No dijo nada, pero su mirada hablaba sola. “Cuídense, mi gente”. Así la sentí.

La carretera se hizo extensa, infinita. Pero llegamos.

El aeropuerto de Holguín estaba lleno. Aviones iban y venían como palomas con prisa. Personas iban y venían con mochilas, con sueños, con miradas perdidas. Afuera, los taxis esperaban a los extranjeros. Y más allá, las putas esperaban también, en busca de su oportunidad de salir de aquí, como nosotros.

Cada cubano que estaba ahí, tenía una historia. Cada uno era un luchador. Era gente como nosotros, huyendo sin que se note. Llevando dolor en el alma y esperanzas en la maleta.

Entramos. Nos sentamos. Tocaba esperar el chequeo.

Me repetía como un mantra: “Todo va a salir bien. Todo va a salir bien.”

Y me decía también: “Manuel lo entenderá. Es mi amigo. Según él, el plan era sencillo.”

El plan:

– Llegar a Brasil

– Ver a los socios

– Cuadrar el dinero

– Comprar mercancía

– Hablar con una compañía marítima

– Regresar por barco junto con la carga

Todo eso debía tomar dos semanas en Brasil. El barco, un mes. Fácil, ¿no?

Pero fácil nunca fue una palabra real en nuestras vidas.

El avión que nos llevaría a Brasil aterrizó. Se sintió como un llamado. Como si la historia nos tocara la puerta.

El chequeo empezó. Todo iba bien. Las maletas a bordo, los documentos sellados, los nervios en el estómago.

Última vista al aeropuerto. Última vista a Cuba.

A mi patria.

A lo que fui.

Nos vamos.

Porque aquí ya no hay futuro.

Desde el asiento del avión, mirando por la ventanilla, empecé a pensar en todo lo que dejaba atrás. Porque uno no se va así sin más. Uno arrastra.

Dejaba mi calle. Esa donde crecí, donde aprendí a pelear, a reír, a correr cuando venía la policía, a compartir un pan con cuatro amigos. Dejaba el barrio, con sus apagones, sus fiestas improvisadas, sus vecinos chismosos y sus locos sabios que filosofaban en las esquinas sin haber leído nunca un libro.

Dejaba la bodega, aunque ya no daba casi nada, igual era parte de mí. El bodeguero que me vio desde chama, el cartel con los frijoles atrasados y la pizarra que prometía café que nunca llegaba.

Dejaba el parque donde me fumé mi primer cigarro y donde me rompieron el corazón por primera vez. Dejaba las colas, sí, pero también las historias que uno escucha en las colas. Dejaba las carcajadas entre la miseria, la forma mágica en que los cubanos se burlan hasta de la muerte.

Dejaba a mi madre.

Y eso sí me dolía.

Ella se quedó parada en la puerta de la casa, con los ojos rojos de tanto llorar. No me dijo nada en la despedida, pero me abrazó tan fuerte que me quedé con su olor impregnado en la ropa.

Ese olor a madre. A café mezclado con tristeza. A años de lucha.

Ella me dijo una vez: “Hijo, tú no naciste para quedarte aquí viendo cómo se cae esto. Tú naciste para romper algo, para cambiar algo. Y si tienes que irte pa’ eso… vete.”

También dejaba amigos. No muchos, pero reales.

Gente que me prestó sin tener, que me guardó secretos, que me cubrió la espalda en momentos feos. Dejaba un par de tumbas, también. Dejaba historias que no quise terminar y algunas que ojalá pudiera reescribir.

Dejaba mi pasado.

Pero lo peor es que también dejaba mi versión más inocente. Esa parte de mí que todavía creía que con trabajar fuerte se podía salir adelante. Esa parte que pensaba que la vida te iba a premiar por ser bueno. Esa parte... moría en ese vuelo.

Camila dormía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Se veía frágil, como una flor arrancada del jardín de su infancia.

Y yo pensaba: “¿Qué clase de hombre seré yo si no logro que ella tenga una vida mejor?”

Miré a Manuel. Él estaba más despierto que nunca. Revisando papeles, viendo su teléfono, pensando seguramente en el negocio, en los socios, en la mercancía.

Él era práctico. Nunca miraba para atrás. Yo sí. Yo arrastraba fantasmas, recuerdos, promesas, deudas del alma.

Pero ese avión no solo llevaba maletas.

Ese avión cargaba mi culpa, mis sueños y mi última oportunidad de hacerlo bien.

Atrás quedaban los errores.

Adelante... aún no sabía lo que venía. Pero ya estábamos volando. Y no había marcha atrás.

El avión ya estaba en el cielo.

#478 en Joven Adulto

#2172 en Otros

#526 en Relatos cortos

critica social, critica de familia, criticas juicios barreras

Editado: 03.08.2025