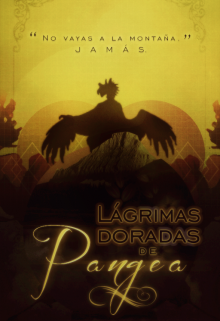

Lágrimas doradas de Pangea.

Recuerda nunca ir.

Su madre le había mencionado aquella misteriosa montaña, recalcándole la estricta prohibición de ir ahí que tenía el pueblo. Recordó entonces los resoplidos de hastío que le respondía por ―según él― la tontería más grande que había escuchado. Y para un chico de su edad, las tonterías siempre estaban presentes en su vida.

Pero es que realmente no le faltaban ganas de azotar su cabeza contra la pared más cercana al sacar ese “tema” a flote. Se había acostumbrado a las miradas curiosas o repudiadas de la gente del pueblo, aunque no entendía aún la razón tras ellas. El pudor nunca estuvo de su parte en los momentos de más perfecta incomodidad al preguntarle a su madre si podía, tan siquiera una vez, acercarse a los pies de la colina, pero el gesto de ella le era suficiente para predecir su respuesta.

“Nunca escucharás a las personas decir una palabra sobre ese lugar, así que hazme caso. No vayas a la montaña”.

Resopló y giró los ojos quizá por enésima vez en lo que iba del día al recordar el credo de su mamá.

Sin embargo, ¿qué pasaría si le contase que una enigmática melodía lo seducía para acercarse a la falda de la montaña? ¡Sería tachado como loco, era impensable!

Pero ahí estaba él; siendo observado por aquellos afilados ojos verdes potenciados por un aura dorada, y embellecido por la criatura que tenía enfrente suyo.