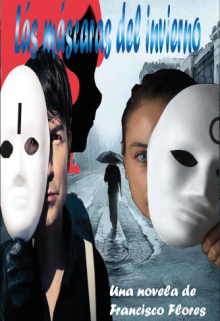

Las máscaras del invierno

Capítulo 2 - Clase saltada

—Disculpa —contesta Alberto, que, por su tono y su respuesta sé que no quiere iniciar otro pleito.

Es mejor así, me agrada más calmado, pienso.

El rubio enarca una ceja y se cruza de brazos, relajado dejando su espalda descansar en el casillero.

—Tú eres Alberto, el famoso Alberto Jiménez. Stan me ha hablado de ti, dice que eres una piedra en el zapato.

Lo miro y ruedo los ojos. Otra vez Stan. Es como un jinete fantasma que, montado en un caballo, me persigue con un látigo.

—Ah, tendría que haberlo supuesto. Por tu actitud está claro que eres amigo de él —responde Alberto, llevándose la mano a la frente y moviendo de un lado a otro la cabeza con desaprobación.

—Sí, y con mucho orgullo soy su mejor amigo —el rubio sonríe sobradamente. Los otros dos, como ratas, también sonríen y se frotan las manos, como si estuvieran esperando que su amigo y Alberto inicien una pelea.

—Vámonos, Alberto —le digo.

—Ajá —Alberto asiente y voltea, dándole la espalda al rubio, y este le pega una palmada en la nuca que suena como cuando dejas caer tu palma con fuerza en una superficie plana. Casi inconscientemente, me llevo las manos a la cara.

—Qué te has creído —se vuelve hacia él Alberto apretando los dientes. Yo lo tomo del brazo y lo jalo. El rubio y sus acompañantes ríen como si les hubieran contado el chiste más gracioso del mundo.

—¡Vámonos, Alberto! —repito—, no te quieres meter en problemas de nuevo.

—Sí, vete, Alberto, hazle caso a tu amiguita —se mofa el rubio, pero no le hacemos caso y nos vamos rápido a la sala de clases, pues le comento a Alberto que vamos a llegar atrasados.

Entramos a nuestra sala de clases, algo agitados, y la profesora, Miss Michelle, nos mira por sobre sus anteojos de marco fino con una especie de curiosidad. No hay desaprobación en su rostro. Me siento aliviada.

—Señorita Bellarose y señor Jiménez, bienvenidos a la clase —mira su reloj—. Cinco minutos de atraso. Lo dejaré pasar. Es el primer día. Tomen asiento, por favor.

Con Alberto nos sentamos en nuestros puestos, que están uno junto al otro y en medio de la sala, en aquella especie de pequeño mar de puestos. Algunos compañeros me miran. Reconozco a Nicolás, el sabelotodo, el que siempre me ha ayudado en las pruebas; me mira con una cara de cachorro juguetón. También veo a Gerson, el mejor jugador del grupo de ajedrez que siempre lleva el pelo café parado; a Brad, el fortachón popular y de personalidad amable que juega en el equipo de fútbol americano de High Grayson, y (inhalo y exhalo) a Nina, la chica rica que mira con desprecio y que solo se lleva bien con su grupo de amigas, y por último a Sabrina, la chica triste.

Viendo a Miss Michelle que habla algo relacionado con el regreso a High Grayson, pienso que si yo fuera profesora me gustaría ser como ella. Con el pelo rubio tomado, alta, de piel blanca y mejillas sonrosadas, es correcta y profesional. Algo inexpresiva también, pero la he visto reírse hablando con otros profesores. Tiene una personalidad hecha para liderar. El año pasado recuerdo que veía a compañeros cuchichear y mirarla. Es comprensible que con aquel físico y personalidad despierte el interés en algunos de ellos.

—Oye, Romina —Brad me da con el codo en el brazo, suavemente—, ¿qué tal las vacaciones? ¿Encontraste novio?

—Brad —me rio. Claro, la apuesta. En aquella fiesta del año pasado, cuando estaban por terminar las clases, el ambiente, las luces, la música, todo me produjo ganas de beber más. Nunca antes había bebido tanto. Empecé a sentirme mareada y a la vez una especie de extraña alegría. Una fiesta en casa de Chad. Quién lo diría. Sentía que la estaba pasando bien. Chad, el hermano de Brad, un chico de pelo negro, piel pálida, de ojos rasgados por su ascendencia asiática y que siempre lleva lentes de sol azul oscuro, incluso en las fiestas. Chad es un rompecorazones. Su hermano es un fortachón y él es de menor estatura. Me preguntaba yo si Chad iba a fijarse en Romina Bellarose para invitarme a su fiesta.

Chad y Brad son los hermanos de buena situación económica. Sin embargo, Chad asiste a otro instituto, a uno donde van los chicos con dinero.

No recuerdo por qué Brad no quiso ir a ese instituto.

De pronto, en la fiesta, todos empezaron a rodearme. Estaban muy animados, y uno de los chicos, creo que fue Patricio, el de actitud entusiasta y que tiene un lunar en el mentón, empezó a saltar y dijo:

—¡Vamos! ¡Juguemos a las promesas!

—¿Quién será el primero en pasar? —preguntó Chad, y miró a su hermano—, dale, Brad, hazlo tú.

Yo estaba en el centro del círculo y Brad entró a acompañarme. Entendí las reglas del juego enseguida: el que estaba en el centro del círculo tenía que prometer que haría algo, a corto o a largo plazo, y luego se tomaba su trago y salía del círculo.

—Ey, Romina no tiene trago —dijo Patricio. Y alguien me pasó una copa con un limón enganchado al borde—. ¡Que empiecen! —gritó Patricio.

La música sonaba fuerte. Brad miró a los que lo rodeaban, sonriendo, alzó su copa y dijo:

—¡Yo! ¡Prometo que seré el deportista estrella del instituto! —y se bebió de un trago el contenido de su copa, me miró como desafiándome y salió del círculo para seguir mirándome.

—¡Te toca!

Llegó mi momento. Me puse a pensar. ¿Qué podía decir? No lo sabía. Y dije lo primero que se me ocurrió.

—¡Yo prometo que en estas vacaciones encontraré un novio!

Me sorprendí por lo que había dicho. Fue espontáneo, sin embargo, pensándolo ahora, un novio era lo que menos necesitaba. Me tomé mi trago, sintiendo que me quemaba la garganta, y me salí del círculo. Luego pasó Chad y prometió que conquistaría a Daisy, la artista, que también es hermana de Nina, la chica rica.