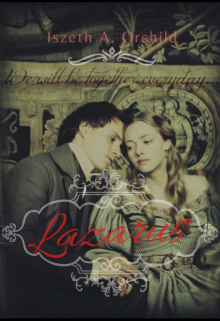

Lazarus

De como las cosas adquieren coloración cuando está ella.

04 de mayo de 1887

¿Cómo es que el sol matinal de finales de primavera puede ser tan frío, tan descolorido, mientras tú no estás a mi lado? Como todos los días, te he pensado, sintiendo la oscuridad del crepúsculo venir hacia mis horas, intentando borrar la luminosidad que has dejado a tu paso, y me he dado cuenta de que el mundo se ilustra con el color que me da el simple fantasma de tu recuerdo en mi mente.

Elizabeth, si alguna vez, en mi egoísmo absurdo, leyeras esto que escribo con mi corazón acongojado, espero que nunca pienses en mí como alguien lamentable. Te amé, te amo desde el principio de mis días en el mundo marchito al que cielo me ha condenado, tal vez sin un motivo, o tal vez porque, en mi avaricia descontrolada, he aspirado a monopolizarte incluso cuando éramos sólo unos niños que apenas abrían los ojos al horizonte de la vida que nos aguardaba.

¡No sabes la alegría que me ha dado escucharte decir que el matrimonio no es algo a lo que aspires! Muy a pesar de que, en el fondo, sé que es no sólo imposible, si no que dañaría tu futuro el apoyarte en tal pensamiento.

Tengo que aceptar, mi muy amada mía, que el futuro de tus días no me pertenece ni me pertenecerá nunca; incluso si mi corazón sólo sigue latiendo por tus suspiros y el rubor leve que se asoma en tus mejillas cuando me acompañas en los paseos que insistes en dar conmigo, deteniéndote para aspirar el aroma de las flores del jardín, ellas que palidecen ante tu vibrante presencia. No, en efecto, estoy consciente de que tarde o temprano tu cálida mano, que me sostiene con delicadeza en mis días más fatuos, sostendrá la de un hombre distinto. Uno mejor, uno sano y capaz que pueda ofrecerte la felicidad que alguien como yo es incapaz de darte.

¡Es tan amargo el cáliz de la aceptación, del reconocimiento de mis incapacidades! No obstante, es la realidad terrible que se cierne sobre mis hombros y de la que no puedo escapar.

Todavía recuerdo el día en que, asustada por mi porvenir, viniste a la víspera de mi doceavo cumpleaños. Tu rostro lloroso y pálido, asustado, fue lo primero que observé a mi despertar, y pensé que, seguramente, había llegado al cielo. Nunca te dije lo feliz que fui al saber lo preocupada que estabas, a sabiendas que mi esperanza de vida estaba fijada por esas fechas. Sí, ruinmente la felicidad se anidó en mi corazón con esas lágrimas que derramaste por mi inútil vida, aunque también me invadió el pesar, el deseo de no volver a provocar aquel llanto que empañó tus ojos verdes como la hierba recién nacida en primavera.

Y es por eso que no puedo aspirar a decirte nada, resguardando estas palabras que tal vez nunca lleguen a tus manos. Y, aun así, todavía, anhelo que me recuerdes, que cada vez que tu memoria traiga un fragmento de mis días en tu compañía, tu corazón se acongoje por mi destino. Lo sé, éste deseo desagradable y terrible es tan egoísta, tan maldito en mi obstinación de todavía anhelar, aunque sea un poco, que me ames a pesar de todo el sufrimiento que te causaré cuando al fin de mi último suspiro.

Elizabeth, mi querida Elizabeth... Si algún día muero, espero que tus ojos derramen tan sólo una lágrima, y que cuando me recuerdes, tu pecho se oprima, pero tus labios sonrían con calidez como cuando lo hacías para mí.

**************************

Lazarus se había levantado con el alba, observando en silencio cómo los colores oscuros de la noche se desvanecían con los primeros rayos del sol, y como siempre, las horas pasaban lentas y pegajosas, opresivas, mientras la luz opaca del día se instalaba poco a poco, y los libros de cuentas de los negocios de su padre se pasaban bajo su nariz, en un infructífero intento de aminorar su aburrimiento, su soledad y su ansiedad por ver a Beth, su preciada dama... hasta que ella llegó.

Elizabeth había cambiado sus visitas habituales de dos veces a la semana, a tres; ella había argumentado que Lazarus necesitaba salir más al sol y tomar aire fresco y cálido primaveral antes de que la estación cambiara. La primavera y el verano eran los mejores para alguien como él, según ella, puesto que el frío se desvanecía lo suficiente como para que él no tuviese los ataques respiratorios tan seguidos como en invierno.

Si bien, la finca en la que el joven heredero del duque Hastings no estaba lejos de la ciudad, todavía el recorrido hacia ella necesitaba de dos horas en carruaje, así que Lazarus estaba preocupado por Elizabeth. Ella era una joven mujer enérgica, pero todavía tenía la fragilidad de su condición femenina, además de que era alguien muy sensible; todavía recordaba que, cuando eran niños, un simple toque con fuerza mal medida de parte de Hugh le había dejado una marca horrible en su muñeca.

Ella no entró a la habitación de Lazarus como acostumbraba, decidiendo esperarlo en el jardín; realmente, al joven amo de la finca no le gustaba mucho salir, siendo que la silla con ruedas hecha de mimbre y madera le recordaba amargamente su minusvalía.

Todavía parecía ayer cuando, en el pasado, antes de que su enfermedad en los pulmones se agravara, él al menos podía ponerse de pie y caminar un poco con su bastón; no obstante, en el hoy que le aquejaba con sus recordatorios sobre su realidad, eso le era imposible, pues el debilitamiento de sus extremidades inferiores ya era tal que apenas si podía aguantar ponerse de pie con ayuda de Rupert por menos de cinco minutos.

Observando la silla con resignación, permitió que Rupert lo asistiera para acomodarse en ella; el artefacto rechinó un poco cuando el peso de Lazarus cayó sobre él, como si se quejara. El mismo joven minusválido emitió una queja interna también, lamentándose de su aspecto miserable, pues todavía, el hombre que habitaba dentro de él, quería mostrarse un poco más varonil ante Elizabeth.