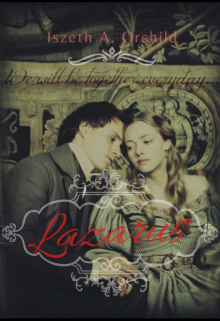

Lazarus

De cómo los pretendientes desfilan uno tras otro.

13 de mayo de 1887

Mi preciada, querida Elizabeth, ninfa mía que insufla vida a los decadentes días que adornan mi corta e infructífera existencia; mi corazón sangrante no puede estar tranquilo con la falta de tu presencia, en estos días fatuos en los que sé, estás en la búsqueda fatídica del prometido que tan insistente y desastrosamente te han obligado a llevar a cabo. ¡No sabes cuánto quisiera, en una locura desbordante, negando la poca racionalidad que le queda a esta cabeza febril mía, pedirte que desistas, que te quedes a mi lado como la mujer de mis anhelos y ensoñaciones diurnas y nocturnas!

Y si bien, me he obligado a mí mismo guardar silencio, un silencio gangrenoso que amenaza con romper la poca entereza que queda en mi cuerpo, no han sido pocas las ocasiones en las que anhelo tan sólo por un momento que tu hermano, o tú en un arranque de rebeldía justificada, o el mundo entero se olvide de las convenciones a las que has sido arrastrada sin desearlo, maldiciéndome a mí mismo, pues fui yo quien, en un impulso estúpido de conciencia, le pedí que te metiera en tal situación que sé, rompe con tus anhelos de ser un algo más.

Pedir perdón de rodillas no es lo suficiente para aliviar la angustia en la que, me has contado, estás sumida. Y aunque me he responsabilizado de tal acto egoísta con el dolor del parásito de los celos anidando en mi pecho cada vez que escucho sobre los pretendientes que visitan la casa Claire en la ciudad, no puedo siquiera mencionártelo.

¡Ahogándome en el sinsentido de mis contradicciones, siento que mi muerte se acerca cada vez más! No obstante, no es la muerte del cuerpo la que amenaza con concluir mis días, si no la muerte de mi alma, que en un vano pensamiento impío y carente de sentido, se había aferrado a una simple esperanza inefable de que tú, en algún momento, voltearas a mirarme con esos ojos brillantes que encierran las joyas más preciosas que he visto en mi existencia maldita.

¡Oh, Elizabeth! Las lágrimas amargas brotan de mi pecho cada vez que tu nombre es exhalado por mis labios impíos, imaginando lo feliz que serás en el futuro, esos días venideros en los que yo ya no estaré. ¿Soy un demonio maldito por pensar así? ¿Por el hecho de que la envidia corroe mis venas, sintiendo cómo podrían romperse en cualquier momento en tal estado de desesperación? Y, no queriendo aceptarlo, he maldecido al cielo mismo...

Tan penoso, tan inmerecedor de tu afecto, no puedo evitar pensar que mi simple existencia es el castigo por esos pensamientos herejes, por sentirme abandonado por la figura de un dios que no he visto ni sentido, blasfemando en mi lecho de muerte y sólo pensando en tonterías, tratando de mancillar tu belleza con mi vida marchita.

Y como el ser marchito y deprimente que soy, espero que en el futuro en el que ya no esté, seas feliz; que, en tus días de alegría, exhales un suspiro por ese amigo que te mostró sólo su rostro decente y que encerró la decadencia de sus anhelos como hombre para protegerte. Porque, ya sea en el inframundo que me espera por el pecado de la mentira y la avaricia que me carcomen día a día, espero que tu aliento cálido y bendito llegue a mis oídos, como una súplica para que mi alma descanse al fin en la muerte.

Y no hagas caso a esas lágrimas que han manchado las tristes hojas en las que estas cuitas oscuras e inexistentes aún para ti (y espero que siempre sea así), han sido escritas. No hagas caso al dolor insignificante de mi alma podrida llena de celos y avaricia, de anhelos que nunca podrán ser cumplidos. No hagas caso, amor mío, de mis ojos enamorados, ni insufles más vana esperanza a mi ser desahuciado, no por mí, si no por ti misma.

A veces, me gustaría que fueses diferente; que el candor de tu corazón se transmute en la frivolidad de otras señoritas, más conscientes de sí mismas y su egoísmo innato, del miedo y el asco que alguien como yo debe causarles como algo natural; porque sólo así, Elizabeth, tu corazón podría estar protegido del dolor que sé, sentirás el día que me marchite definitivamente, y esta cáscara reseca en la que habito por fin se convierta en un cadáver.

¡Qué no daría porque el cariño fraternal que me tienes se convierta en indiferencia, pero también, que se convierta en amor! Mi yo se ha separado en dos constantes disidentes que luchan día y noche, a ratos haciéndome anhelar tu mano fresca sobre mi frente, y otros tantos, esperando que olvides mi existencia.

¡Soy tan patético, tan cobarde! Sin poder decantarme por lo uno, o por lo otro, me sumo en el beneplácito de dejarme llevar por tus manos cálidas, dejando todo en tus delgados hombros, como un niño ignorante, sumiéndome en mis lamentaciones y en mis alabanzas, en un eterno vaivén que sólo conseguirá alargar más la agonía de mis días y de los tuyos.

Y sé que es tiempo de arrancarme el corazón, de convertirme en piedra y hielo y sonreír falsamente ante el porvenir, con la esperanza de que mi final llegue prontamente, ¡y, aun así, tengo miedo! Tanto, tanto miedo, como ese niño pequeño al que acariciaste sin asco cuando al fin vi la luz del nuevo amanecer tras la primera de mis agonías.

¿Qué puedo hacer, Elizabeth, ángel mío? ¿Qué puedo hacer, buen dios, para remediar los pecados de mi alma enferma de envidia? Me pregunto, todos los días, y en el silencio de las horas, la única respuesta que me han dado es la sonrisa que me ofreces como un vaso de agua en medio del desierto.

Y te pido perdón nuevamente, las veces que sean necesarias. Y le pido al cielo que mis buenos deseos por tu porvenir sea lo único que te alcance de entre mis plegarias, a veces febriles e irrisorias. Y le pido al buen dios, ese del que mis padres me hablaban, del amoroso que el padre describe en sus visitas dominicales, que te bendiga con lo mejor de la vida, esa vida que quiero que disfrutes hasta el último de tus alientos, sonriente siempre.