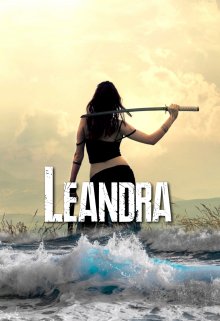

Leandra

La maldición

Caminó por unos minutos y pudo contemplar que a unos pasos de ella estaba el final del túnel y la luz del día se asomaba potentemente. Avanzó sin dudar y al alcanzar la zona iluminada se detuvo un momento mientras sus ojos se acostumbraban al nuevo ambiente.

En cuanto pudo observó que se encontraba en un salón iluminado por la luz que entraba por una ventana abierta. El salón estaba bellamente adornado. Sintió que el corazón le daba tumbos y que una gran algarabía se apoderaba de su corazón sin saber el motivo, y de repente, un par de muchachas se acercaron a ella y colocaron flores en su pelo, y descubrió que ella misma llevaba puesto un hermoso peplo nupcial.

Leandra estaba sorprendida, sin embargo, se dejó llevar, pues sentía esta escena tan propia, tan agradable y se sintió tan parte de aquello que olvidó su misión. En su corazón sólo había lugar para la alegría del acontecimiento, la incertidumbre de no saber lo que ocurriría después y el miedo al porvenir.

Las jóvenes la animaban con sus risas y felicitaciones. Le colocaron maquillaje en el rostro, recogieron su pelo en un hermoso moño adornado con flores, le colocaron preciosas prendas en manos, pies y alrededor del cuello. Se colocó unas hermosas sandalias blancas y la ungieron con exquisitos perfumes. Para finalizar le colocaron un velo blanco translúcido. Acabado el trabajo las doncellas la llevaron ante un espejo y lo que vio fue el reflejo de ella misma con la edad de quince años vestida de novia.

—Estás preciosa, Leandra —le decían— Arquímedes quedará sorprendido con tu belleza.

En ese momento entró al aposento una elegante dama vestida con un peplo azul celeste, con pendientes en sus orejas y el pelo recogido. Se veía radiante, pero en sus ojos se notaba una gran tristeza mezclada con miedo.

—¡Madre! —exclamó Leandra sorprendida.

—Mi querida hija—. Se acercó a ella y la abrazó—. Te ves muy hermosa. Estoy segura de que todo saldrá bien. —Y con estas últimas palabras Leandra sintió una opresión en el corazón, como si supiera que algo malo ocurriría muy pronto.

Su madre la tomó del brazo y juntas salieron. A fuera las esperaban una multitud de mujeres que reían y entonaban cánticos nupciales. Este era un gran acontecimiento: era el segundo día de las celebraciones nupciales[1]. La hija de un importante soldado se casaba con uno de los hombres más ricos de la población. Con este pacto, bendecido por la diosa Hera, quedarían unidas dos importantes familias de Corinto. Aneas, el hermano de la madre de Leandra, protector de la familia, se había encargado de todo aquello y le demostraría a todo el pueblo que esas tontas creencias de maldiciones no eran ciertas. Lea estaba fuera de sí y vivía todo aquello como si le ocurriera por primera vez.

Después de terminada la ceremonia, con la que la habían trasladado a su nuevo hogar junto al apuesto Arquímedes, la muchedumbre los acompañó hasta sus aposentos y en la puerta entonaron el epitalamio, para luego dejarlos y que pudieran estar a solas. Leandra estaba muy nerviosa y aliviada porque hasta el momento todo había marchado bien.

—Eres muy hermosa —le dijo su marido acariciando sus mejillas—. Tranquila, no te pongas nerviosa, los dioses han bendecido nuestra unión.

Arquímedes tomó a Leandra de la mano con delicadeza y la condujo al lecho. Allí, sobre una pequeña mesa estaba una bandeja con el membrillo, símbolo de la consumación, y juntos lo comieron. Entonces, él se acercó más a ella y acarició sus mejillas.

—Estoy seguro que seremos muy felices. —Y con mucha suavidad unió sus labios con los de ella.

En ese instante se escuchó un gran estruendo en el cielo. Truenos feroces retumbaban en la habitación y por las ventanas entró una brisa fuerte y helada. Aun la besaba cuando Arquímedes se detuvo y cayó sobre el lecho. Leandra vio surgir todos sus miedos. Lo sacudió una y otra vez, pero el joven ya no respiraba. Sabía que eso ocurriría. Zeus la maldijo. Lea empezó a gritar para que vinieran en su auxilio. La ayuda no se hizo esperar. Sin embargo, los padres de Arquímedes al encontrar a su hijo muerto arremetieron contra Leandra.

—¡Maldita! ¡Maldita! ¡Asesinaste a mi hijo! —gritó la madre, mientras sostenía entre sus brazos el cuerpo de su hijo—. ¡Tienes que pagar!

Sólo bastaron esas palabras para que la gente que llegaba se embraveciera más y más. Todo sucedió tan rápido, que cuando Lea reaccionó se encontraba en medio de una turba de gente. Los que antes cantaban alegres su unión y ahora la golpeaban, le arrojaban piedras y empujaban por las calles de la ciudad. Aquella niña lloraba, pero no por el maltrato del que era víctima, sino por la culpa que nacía en ella, pues era la única responsable de que aquel joven inocente muriera.

La turba la llevó a empujones hasta la que fue su casa. Su tío Aneas salió al escuchar el alboroto. Leandra creyó que su anciano tío moriría por tal humillación. Pero fue fuerte y enfrentó la tormenta. Los esclavos de Aneas recogieron a la moribunda muchacha y la llevaron a dentro de la casa, a pesar de la objeción de la gente.

—¿Qué les pasa? Esta es una sociedad civilizada y no permitiré este atropello… —fue lo último que escuchó decir a su tío, mientras la rescataban de la multitud.

Los esclavos la llevaron a uno de los aposentos, la acostaron en un lecho y de inmediato una doncella fue en su ayuda con paños para limpiar y vendar sus heridas. Leandra se sentía como si le hubiesen enterrado una espada en el corazón, como si la vida se le fuera. Sentía rabia, pero la culpabilidad era más fuerte. Lloraba desconsoladamente y quería estar sola.

#5335 en Fantasía

#1867 en Personajes sobrenaturales

aventura ficcion poderes y accion, fantasía drama, romance accion magia aventura violencia

Editado: 16.10.2025