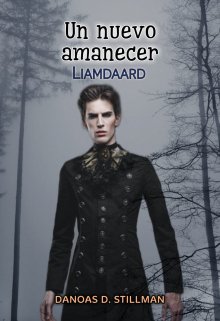

Liamdaard - Un nuevo amanecer (completo)

CAPÍTULO 7: Descubrimientos desconcertantes

¡Fue horrible! ¡Un cuadro atroz! Las manchas de sangre pintaban horriblemente el paisaje, y migajas de carne, los restos del cuerpo de la víctima estaban esparcidos por los alrededores. No quedaba nada de lo humano, sólo algunos trozos de carne y huesos, todos roídos. Parecía el ataque de una bestia salvaje, un animal incontrolable empujado por un hambre insaciable. Una criatura antropófaga, monstruosa, despiadada, animada sólo por el deseo de cazar para alimentarse, de devorar la vida.

El horror se dibujó en el suelo, impregnando el aire de una sensación áspera, de una energía amenazadora y nociva, las huellas de la criatura de la sombra. El vil depredador ya había desaparecido, por supuesto, pero había dejado atrás de ella un olor amargo, un hedor atroz de corrupción, de muerte y de descomposición.

Aidan se quedó sin aliento, la imagen llenándole de rabia y de terror, la vista atroz de esta carnicería lo petrificó. Escalofríos del estupor, del miedo, lo invadieron. En aquel momento, allí, una evidencia. El artífice de esta desgracia no era como él, no era un vampiro, un chupador de sangre, sino un monstruo mucho más aterrador, mucho más peligroso que los vampiros aun, por lo tanto, un adversario muy temible. El reencarnado ponderaba, buscando la respuesta a la única pregunta que le atormentaba la mente. ¿Qué clase de criatura podía causar tal atrocidad? ¿Un hombre lobo? Tal vez. La interrogación tomó lugar en él, ahuyentando todas las otras ideas, todas las otras envidias, adelantando cualquier otro objetivo, y la cacería había comenzado.

Sin embargo, este cuerpo devorado no había sido la primera víctima del antropófago, había otros, varios otros, por toda la ciudad. Gente sin hogar, borrachos, adultos como niños, habían desaparecido, sucumbidos bajo el hechizo y los colmillos devastadores de la criatura de la sombra. Desapariciones sin precedentes, sin retorno, dejando solo tras de sí un cúmulo de sangre y fragmentos de carne. Era el preámbulo de un huracán violento de muerte y caos.

Eso había comenzado hace varios días. El mal se había instalado en la ciudad y, poco a poco, tomaba por asalto a los habitantes, extendiendo un poco más, en cada instante, un reino de terror, de miedo, de confusión. La calma se hundió, dejando lugar a un torbellino de agitación, una tormenta de muerte, de masacre, de pena, de atroz sufrimiento. Las lágrimas corrían por los corazones de los thenbelianos, lágrimas de tristeza, lágrimas sangrientas de dolor. La ciudad estaba herida, envuelta en un velo de amargura, y los habitantes estaban aterrorizados, inquietos, asustados, aterrorizados, oprimidos.

Sitiadas por el miedo, las calles se volvían cada vez más tranquilas, más desiertas, más aisladas por la noche. Sin embargo, ello no impedía la desaparición de niños, jóvenes y adultos. Se encontraban los restos de los cuerpos, de las masas de sangre y de los fragmentos de carne de las víctimas, por toda la ciudad. ¡Era el pánico! ¡El caos!

Y en medio de ese pánico tan denso y tan atroz había dos clanes, dos grupos de individuos furiosos y decididos, trataban de conjurar el mal que asolaba la ciudad, de exterminar a la criatura o a las criaturas responsables de la matanza.

Los cazadores, los Byron, habían sido los primeros en tomar conciencia de la crisis y ya tenían sospechas sobre la natura del depredador antropófago. No era un vampiro, tampoco un hombre lobo. Los hombres lobo eran incontrolables y susceptibles de cometer tales atrocidades sólo durante las noches de luna llena. Y, sin embargo, las masacres se repetían cada noche. ¡Qué pesado! Cada vez que creían estar a punto de atrapar a la criatura, esta lograba escabullirse entre sus dedos. Pasaban días, noches, los asesinatos se multiplicaban y el responsable seguía en libertad, sembrando destrucción, muerte y aflicción a su paso.

*******

La situación era la misma para el clan Sano. Con el mayordomo, el heredero de la nobleza de los vampiros perseguía perdidamente al artífice de los horribles homicidios en Thenbel. Fue entonces cuando, con horror, comprendió que eso había comenzado días antes. La gente había desaparecido en su ciudad sin su conocimiento. Thenbel estaba en apuros. Y a pesar de su poder, su rapidez, los vampiros siempre llegaban tarde a las escenas de los crímenes, encontrando sólo residuos de las víctimas y el olor infeccioso dejado por el carnicero.

Ya había pasado una semana; una semana horrible sin rastro del agresor, sin pistas explotables, al fin, sin nada. Y el número de víctimas superaba las veinte: humanos de todas las edades, de todos los sexos. Thenbel era ahora una escabechina, despensa de unos monstruos infernales misteriosos. La sangre corría como un río desbordante por las calles; un río de amargura que no traía más que desgracia, desolación y lágrimas.

El silencio giraba en la mansión de los Sano, un silencio pesado, recordándoles cada segundo su impotencia, su fracaso. La gente moría en su territorio y Aidan no podía evitarlo. Oh, así como eso le atormentaba la mente. Entonces se dedicó completamente a un silencio meditativo, sentado solo, rodeando por la oscuridad, en el fondo de la biblioteca, dejando divagar su mente sobre un mar tumultuoso, analizando cada detalle de las escenas del crimen con cuidado. ¡Allí! Pero nada. Cada vez que creía adivinar la naturaleza de la criatura, siempre se le escapaba. Y el silencio se hacía más pesado a cada instante.