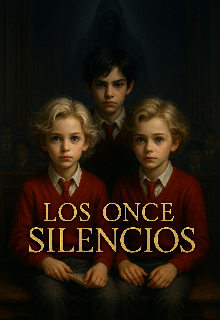

Los Once Silencios

Prólogo

El silencio no siempre es ausencia de sonido. En ocasiones, es una presencia en sí misma. Una criatura que habita en los rincones, se esconde bajo el zumbido de las lámparas, se desliza entre las rendijas de los pisos antiguos. El silencio respira. Escucha. Espera.

St. Eligius, el internado más lujoso, estaba hecho de silencio. No del tipo tranquilo, amable, que acompaña la lectura o la siesta. No. Era un silencio antiguo. Crudo. Una pausa eterna contenida en los pasillos, los relojes detenidos, las puertas que no abrían aunque no estuvieran cerradas.

Ubicado en el corazón de un bosque que nadie conocía con precisión ni los alumnos, ni los padres, ni siquiera los profesores, el colegio se alzaba como una mansión gótica devorada por la hiedra, con ventanas altísimas y torres de piedra que parecían observar a los niños más que protegerlos.

Allí, en la sección este la más vieja del colegio, donde los ventanales se empañaban incluso en verano y los retratos colgados tenían los ojos raspados se encontraba el aula 4B.

Doce escritorios, alineados con precisión milimétrica. Doce sillas barnizadas, todas idénticas, excepto una: la de la esquina derecha. Esa crujía siempre, incluso vacía. Especialmente vacía.

Los niños de la clase 4B no eran niños comunes. Nadie sabía por qué habían sido asignados allí, ni siquiera ellos. Era como si, desde su nacimiento, algo invisible los hubiese llevado hasta ese salón.

Las listas de matrícula no mencionaban cómo fueron seleccionados. Las autoridades del colegio los trataban con una distancia reverente. Y lo más extraño: ningún otro estudiante hablaba de ellos.

Eran como islas en medio del mar del internado. De los doce, tres destacaban por una cercanía natural, profunda, casi instintiva: Adrián, Elías y Rafael.

Adrián y Elías eran gemelos. Idénticos a simple vista, con sus cabellos de un rubio casi blanco, piel pálida como el invierno y ojos de un azul que parecía venir del hielo. Pero no eran iguales. Adrián era movimiento: preguntas constantes, energía contenida en el cuerpo flaco, una necesidad de entender el mundo, de empujarlo hasta que hablara.

Elías, en cambio, era quietud: observador, callado, sensible a lo que no podía explicarse. A veces decía cosas sin sentido, hasta que los días o las pesadillas las hacían proféticas.

Y Rafael… Rafael no se parecía a nadie más. De cabello negro como tinta derramada, ojos dorados y expresión serena, era el más callado, el que parecía escuchar lo que no estaba presente. Algunos decían que cuando se quedaba en silencio era porque no estaba solo. Que oía cosas. Voces.

La rutina de la clase era precisa, impersonal, como una coreografía antigua. Todo en el aula tenía su lugar. Nada podía moverse más allá de ciertos límites. Si lo hacían, los objetos volvían solos a su sitio.

Lo notaron el día que Rafael dejó su cuaderno en el suelo al irse. A la mañana siguiente, el cuaderno estaba en su escritorio, con una hoja más escrita… en una caligrafía que no era suya.

Aquel lunes en que todo comenzó, el profesor Montclair no apareció. La silla estaba vacía. El pizarrón, sin tiza. Nadie entró a explicar. Nadie vino a reemplazarlo. Y, lo más inquietante: ninguno de los otros alumnos parecía recordar que hubiese existido. Como si el vacío en la cátedra hubiese estado siempre allí.

Pero los tres sí lo recordaban. Adrián recordaba su voz grave. Elías recordaba cómo olía: a libros viejos y madera húmeda. Rafael... Rafael lo oía.

—Sigue aquí — murmuró ese día, sin levantar la vista de su pupitre.

Adrián lo miró, inquieto.

—¿Quién?

—Montclair. Pero ya no se acuerda de sí mismo.

Desde entonces, la clase se volvió extraña. El reloj, detenido por años, empezó a moverse. Pero no hacia adelante. Las agujas giraban al revés. Las hojas de los cuadernos se llenaban de palabras que ninguno escribía. El retrato del fundador de la escuela que colgaba sobre la pizarra comenzó a difuminarse, como si algo lo estuviera borrando desde dentro.

En las noches, Rafael soñaba con un pasillo infinito, hecho de espejos que no devolvían su reflejo. Al fondo, una figura sin rostro lo esperaba, vestida de negro, susurrando la misma frase una y otra vez:

Doce fueron elegidos… pero uno nunca debió estar allí.

Los tres amigos comenzaron a investigar. A buscar en los archivos de la biblioteca sellada. Allí encontraron un cuaderno muy antiguo, con los nombres de generaciones anteriores de la clase 4B. Siempre eran doce. Siempre desaparecían. Y nunca había registro de ellos después del año escolar.

Las fechas no cuadraban. Algunos nombres volvían a aparecer. Adrián lo notó primero.

—Este chico… está aquí en 1893. Y luego otra vez en 1927.

—Y aquí —añadió Elías, señalando una lista de 1951— Mismo nombre. Mismo apellido. Mismo rostro en la fotografía.

Un ciclo. Una repetición ritual.

El aula no era un aula. Era una trampa. Cada generación, St. Eligius elegía doce niños. No para enseñarles. Sino para ofrecerlos. A algo. A alguien. Una entidad que se alimentaba de la inocencia, de la confusión, del dolor silenciado. Algo que no podía cruzar al mundo real… salvo que los doce se rompieran. Salvo que callaran.

Salvo que olvidaran.

Adrián quería huir. Elías quería entender. Rafael, en cambio, sabía algo que no podía compartir. Algo que ardía dentro de él como un fuego antiguo. Una noche, escribió en su cuaderno:

Hay un trece. Siempre lo hubo. Siempre seremos doce… hasta que el silencio nos trague a todos.

Desde ese día, sus sombras comenzaron a separarse de sus cuerpos. Y cuando uno de los niños desapareció sin explicación, el crujido de la silla vacía no cesó por tres días.

Y entonces, el cuaderno nuevo apareció. En la tapa, grabado con una letra temblorosa, un solo nombre: Alumno 13.