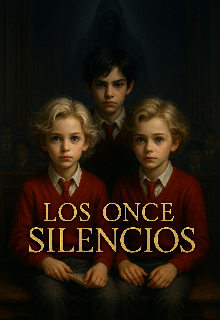

Los Once Silencios

La Silla Que Nunca Olvida

El día en que el profesor Montclair dejó de existir la campana sonó a las ocho en punto. Una campana hueca, metálica, que parecía arrastrar un eco desde otro siglo. Nadie sabía dónde estaba colgada. Ningún alumno la había visto jamás. Pero cada mañana sonaba tres veces, como si alguien invisible, desde las entrañas del colegio, la hiciera sonar por costumbre. Por costumbre… o por contrato.

Adrián fue el primero en llegar al aula 4B. Como siempre. Le gustaba llegar antes que los demás, comprobar que todo estuviera igual. O distinto. Según el día. El mismo escritorio. El mismo reloj detenido. Las sillas, once, alineadas. Y la duodécima… la que crujía aunque nadie se sentara.

Él nunca se sentaba en esa. Nadie lo hacía.

Minutos después llegó Elías. Iba con el cabello un poco húmedo, como si el viento lo hubiera acariciado en la entrada. Llevaba el cuaderno bien sujeto contra el pecho, y los ojos bajos, como si temiera levantar la mirada demasiado pronto.

—¿Otra vez soñaste? —preguntó Adrián, sin dejar de mirar por la ventana. Elías asintió.

—Pero esta vez no era el pasillo. Era el aula. Había alguien en la silla del fondo.

—¿Quién?

—No sé. Pero tenía mi cara.

Adrián se giró. El tono de su hermano le revolvía algo en el estómago. No era miedo. Era otra cosa. Algo parecido al presentimiento de una tormenta antes de que se forme la primera nube.

Rafael llegó después. Siempre en silencio, siempre exacto. Como si alguien lo midiera con una regla invisible. Dejó su cuaderno sobre el pupitre y se sentó. Pero no dijo nada. Apenas levantó la vista. Adrián lo observó unos segundos.

—¿También soñaste?

Rafael bajó la mirada.

—No fue un sueño —susurró— Fue una voz. Estaba despierto.

El resto de los compañeros fueron entrando de a poco, ocupando sus asientos sin demasiada energía. Ese lunes era gris, húmedo, de esos que parecen arrastrar algo más que lluvia en el aire. Pero pasaron los minutos. Muchos. Y el profesor Montclair no apareció.

—¿Creen que se enfermó? —preguntó uno de los chicos del fondo.

—Tal vez llegó tarde —dijo otro.

—O tal vez… —aventuró Adrián con un tono más bajo— no puede venir.

Entonces notaron algo inquietante. Nadie recordaba cómo se llamaba Montclair.

—¿Era Montclair? ¿O Montel…?

—¿No era Morclair?

—¿Moncler?

Las voces se apagaron una a una.

Un silencio extraño cayó sobre el aula. No como el de siempre. Este era diferente. Más denso. Más frío.

El reloj del aula, que llevaba años detenido en las 8:23, comenzó a moverse. Pero hacia atrás.

8:22.

8:21.

—¿Lo ven? —murmuró Elías— Esto no está bien.

Rafael se levantó. Caminó hasta el escritorio del maestro. No había nada. Ni libros. Ni tizas. Ni el mate frío que a veces dejaba a medio tomar. Solo un cuaderno de tapa dura que no había estado allí antes.

—¿Es suyo? —preguntó Adrián, acercándose.

Rafael lo abrió. En la primera página, una sola frase escrita con tinta negra temblorosa:

La clase 4B ha comenzado.

No había firma. No había fecha.

Solo debajo, en letra más pequeña, una palabra: Nombre. Y bajo esa palabra… Rafael.

—Esto no estaba ayer —susurró él.

Elías se estremeció. Su mirada vagó hacia la silla vacía. La que siempre crujía. Esa vez no lo hizo.

Esa vez… respiró.

Nadie más pareció notar nada extraño. Los otros chicos comenzaron a charlar, a hacer dibujos distraídos en sus cuadernos. Uno comenzó a tararear. Otro se puso a lanzar una goma de borrar al aire. Pero para los tres, para Adrián, Elías y Rafael, el día ya no era lunes. Era el primer día del otro tiempo. El que corría hacia atrás.

Y mientras Rafael guardaba el cuaderno en su mochila, sin entender por qué, en la ventana empañada apareció una palabra trazada con un dedo invisible desde fuera:

Uno ya no está.