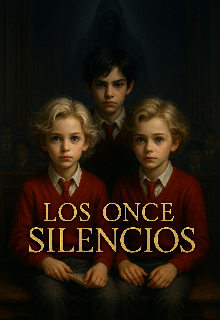

Los Once Silencios

El nombre en la pizarra

Esa noche, Adrián no pudo dormir. No porque tuviera miedo, o al menos no el tipo de miedo que se enciende de golpe. Era otro miedo, uno que no conoce forma, pero que se desliza dentro como una sombra líquida. Lo mantuvo despierto el crujido de las paredes, el tic-tac de un reloj invisible, el presentimiento de que algo en el aula se había activado y ahora no podía detenerse.

Cuando por fin logró cerrar los ojos, las imágenes llegaron con violencia: el pizarrón cubierto de nombres, la silla que crujía como si sangrara, y la ventana, empañada por dentro, con una palabra trazada desde fuera:

Ayúdame.

Se despertó jadeando. Tenía las manos húmedas y la boca seca. La misma sensación que cuando uno toca algo que no debería existir.

Cuando llegó al aula 4B, el día parecía contenido en una bruma espesa, como si el colegio entero hubiera envejecido durante la noche. Rafael ya estaba allí, inmóvil frente al pizarrón. Elías entró en silencio tras él, con los ojos más hundidos de lo habitual.

No se dijeron nada. No era necesario. El pizarrón hablaba por ellos. Allí estaba: una sola palabra escrita en tiza blanca, temblorosa, como si la mano que la escribió hubiera estado llorando:

Ayúdame

Pero lo más terrible fue lo que sucedió justo después: mientras la observaban, la palabra comenzó a borrarse. No rápidamente. No de golpe. Sino con lentitud, como si algo invisible la lamiera desde el otro lado del pizarrón. Como si el aula la absorbiera, como un suspiro tragado por una garganta que no quería hablar.

Rafael dio un paso atrás. Elías se llevó una mano al pecho. Adrián sintió que sus piernas se entumecían.

—No debería estar allí —dijo Rafael, casi sin voz.

—¿La palabra?

—La voz.

El resto de los alumnos comenzaron a llegar, con normalidad antinatural. Saludaban, bostezaban, hablaban de tareas y del clima como si nada estuviera mal. Como si el aula no hubiera cambiado. Pero los tres sabían que no era la misma. Algo la habitaba ahora. Algo que antes dormía.

El profesor Montclair no apareció. Otra vez. Nadie preguntó por él.

Durante el recreo, mientras los otros jugaban, Adrián, Elías y Rafael se quedaron en clase. El aire estaba más frío, como si hubieran abierto una puerta al invierno.

Fue Rafael quien lo encontró primero. El cuaderno. Estaba en su pupitre. No era suyo. De tapas negras, gastadas, con un borde rasgado. Lo abrió, y las primeras páginas estaban en blanco. Pero en la mitad, una frase, escrita con tinta desvaída:

El nombre que se escribe, no se borra.

Y debajo, una lista de nombres. Once. Adrián, Elías y Rafael no estaban. Apenas Rafael leyó la última línea, la tinta comenzó a trazarse sola. Lentamente, como si el papel respirara:

Rafael

El niño dejó caer el cuaderno. Cayó abierto. La tinta seguía fresca. Una gota se deslizaron como sangre.

—Esto es una advertencia —dijo Elías, temblando.

Adrián miró hacia la pizarra. Ahora estaba limpia. Pero las grietas del marco parecían haber crecido, como si algo desde dentro empujara para salir. Esa tarde, cuando sonó la campana, los demás niños salieron sin mirar atrás. Solo ellos tres se quedaron.

La luz comenzó a menguar, como si el sol se negara a entrar. Y entonces lo escucharon. Un crujido. Fuerte. Lento. Vivo. La silla vacía del fondo se movió. Y sobre ella... una silueta. Humana. Inmóvil.

Adrián intentó hablar, pero la voz no le salió. Elías comenzó a llorar en silencio. Rafael dio un paso al frente. Su sombra se alargó como un hilo que buscaba tocar a la figura. La silueta levantó el rostro.

No tenía ojos. Solo dos cavidades negras de las que caía polvo. Polvo antiguo. Polvo de nombres olvidados. Y en su boca... algo se movía. No eran palabras. Era un nombre. El nombre de uno de ellos.

Pero no diré cuál. Porque el aula no quiere que lo sepas. Aún. Porque el silencio, en St. Eligius, es un pacto. Y el que rompe el pacto despierta a los que nunca debieron hablar.