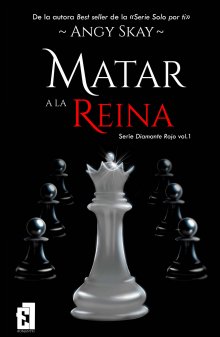

Matar a la Reina

1 - En el punto de mira

Jack Williams

Era increíble. La gente alardeaba de su vida sin ser consciente de quién o quiénes podrían estar vigilándolos en ese mismo instante.

Sentado en una terraza, me permití escuchar y ver cómo las personas éramos tan sumamente imbéciles de hablar de nuestra vida a todas horas: por la calle, en redes sociales, mediante mensajes… Y qué cierto era que nadie sabía quién se escondía detrás de aquellas enormes tecnologías, pues, si nos poníamos a pensar, cualquiera con un poco de inteligencia podría meterse incluso en nuestra cabeza.

—¿Sí? —respondí cuando pulsé mi teléfono tras vibrar sobre la mesa.

—¿Dónde estás?

—¿Dónde estás tú, Fox? —le pregunté con chulería.

Riley Fox, la única persona a la que consideraba amiga después de catorce largos años a mi lado, el único que, hasta el momento, no me había fallado.

—En quince minutos saldrá por la 33, justo en el Empire State.

—Perfecto, estoy en el restaurante de enfrente. Hablamos.

Colgué el teléfono y me levanté de mi silla, dejando una cuantiosa cantidad para pagar un simple café. Vi que varias miradas lascivas caían sobre mí y me permití sonreír de medio lado, sabedor del efecto que causaba desde hacía bastante tiempo en las féminas. Aunque bien era cierto que en mi mente no estaba el amor para siempre ni de lejos, los buenos ratos no estaban prohibidos para nadie, o por aquel entonces pensaba de esa forma.

Llegué a mi coche y saqué todo lo necesario para lo que estaba por venir. Minutos después, giré la esquina que separaba la puerta de acceso de la azotea, pegándome a la pared para ocultarme. Bajé mi rifle y lo cargué en un abrir y cerrar de ojos.

Dos minutos.

Me senté en una de las columnas de hormigón que había en la azotea y a lo lejos divisé los grandes edificios que se alzaban presuntuosos en la ciudad de Nueva York. En ese momento, un pensamiento cruzó por mi cabeza. Saqué mi teléfono y marqué.

—Quiero el doble de dinero en mi cuenta. Tienes dos minutos, o me largaré.

—¡¿Qué?! —exclamó al otro lado de la línea quien había contratado mis servicios.

Sin verlo, supe que su gran cuerpo había pegado un bote en el sillón de cuero de su despacho.

—Lo que has oído —le contesté en tono serio.

—¡Tú te has vuelto loco! ¿De verdad piensas que voy a hacer semejante idiotez?

Vi cómo el coche el cual estaba esperando aparcaba en el callejón que tenía previsto.

—Objetivo bajándose del coche. En cuanto cruce la esquina, lo perderé.

—¡No acordamos eso! —Se puso nervioso.

—Soy un pájaro libre, no creo que tenga que recordártelo. —Escuché cómo bufaba, así que decidí ponerlo más nervioso—: Sesenta segundos.

—No pienso pagarte nada más.

—Cuarenta segundos —añadí sin inmutarme.

Resopló dos veces más y, a regañadientes, después de una breve pausa, dijo:

—Ya lo tienes.

Mi teléfono vibró, indicándome que había un mensaje. Lo abrí y, efectivamente, dos millones más se sumaban a mi cuenta. Dejé el aparato en el bolsillo de mi pantalón, posicioné el rifle encima del muro de la azotea y, apuntando a mi objetivo, disparé.

Sentí la bala salir a gran velocidad a la vez que el retroceso hacía impactar el arma contra mi hombro. El tipo cayó a plomo, y sus hombres comenzaron a buscar sospechosos por los alrededores, mirando hacia todos los puntos posibles. Agarré el rifle y salí de aquella azotea sigilosamente, sin ser visto, mientras por el camino iba desarmándolo para ocultarlo por completo en la bolsa negra que llevaba a mi espalda.

Al llegar a la calle, el alboroto era increíble. La gente corría de un lado a otro, chillando. Conté a veinte guardaespaldas intentando cubrir el cuerpo sin vida de uno de los principales cargos ejecutivos del Gobierno Federal de los Estados Unidos. No tardaron en llegar varios coches de policía para acordonar la zona. Enseguida, los agentes abandonaron los vehículos y, divididos en patrullas de cinco, entraron en los edificios que tenía alrededor. Sonreí al ver que nadie se percataba de mi presencia. Subí a mi coche, que se encontraba a escasos metros, y me dirigí al aeropuerto, donde un avión me esperaba para volar a Atenas.

Al día siguiente, abrí los ojos al escuchar el estridente sonido de mi teléfono, que no dejaba de sonar una vez detrás de otra.

—Me cago en la puta… —bufé.

A tientas, comencé a soltar manotazos encima de la mesita de noche, hasta que conseguí dar con él. Sin mirar la pantalla, descolgué, gruñendo más que hablando, lo normal en cualquier persona; aunque eso, en realidad, yo no sabía lo que era, puesto que ser alguien común no entraba en el diccionario de mi vida.

—¡¿Quién cojones es?!

Escuché una leve carcajada al otro lado que se me antojó molesta y que me cabreó más de la cuenta. Fruncí el ceño un poco mientras me sentaba en la cama y daba patadas para apartar la arrugada sábana de mi cuerpo.

—No sé por qué no me sorprende tu comportamiento tan temprano. Nunca te gustó madrugar.

—¿Anker?

—El mismo. ¿Cómo estás, muchacho?

—¿A qué viene tu llamada? —Desconfié.

—¡Oh, vamos! Hace mucho tiempo que no sé nada de ti.

Tuve que soltar una carcajada; no me tragaba su estúpido juego de despiste. Anker Megalos fue mi instructor, casi como mi padre más bien, ya que me crio cuando mi verdadero progenitor se largó, dejando a mi madre embarazada, y esta me abandonó en un orfanato. Después de eso, ella prefirió seguir siendo prostituta, metiéndose de todo menos miedo. Lo cual hizo que una mañana se la encontraran en el prostíbulo muerta por una sobredosis de cocaína. Cuando me escapé, encontré a la familia Megalos, algo rara y diferente, personas malignas que no buscaban nada en la vida excepto una cosa: el sufrimiento ajeno.

—No me vengas con juegos, Anker.

Rio al otro lado de la línea como el tirano que era, y aunque yo no fuese menos, me costaba compararme con él. Nunca llamaba para nada, y aquella era una de esas llamadas en las que algo no me olía bien.

#149 en Thriller

#1661 en Novela romántica

accion armas amor drogas y narcotrafico, acción y amor., engaños y venganza

Editado: 02.10.2021