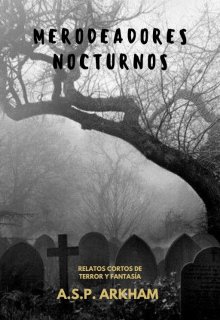

Merodeadores nocturnos

Capítulo 10 - Gaueko: el señor de la Noche (parte II)

Anocheció y, como ya era habitual, el teniente Leroux ordenó volver a organizar las guardias, incrementando el número de efectivos esta vez, y dejó meridianamente claro que cualquiera que abandonara el establo por la noche sería acusado de desobediencia y traición. Acatamos sin titubear, era nuestro deber. Establecimos los turnos. En aquella funesta ocasión, la desgracia se cebó con el soldat Fontaine... su compañero de guardia, Meunier, entró en el establo con el rostro desencajado y chillando como un enajenado, cerrando la puerta de golpe al grito de "¡Ya viene, ya viene!".

Adormilados, cogimos los mosquetes, nos apostamos en las ventanas y escudriñamos las sombras de la noche en busca de algo o de alguien, pero la fuerte ventisca levantaba los copos de nieve dejando ver apenas nada. Entonces alguien exclamó "¡Ahí, junto al pozo!". Y allí estaba: un gran lobo negro nos observaba sin inmutarse, un ejemplar descomunal de pelaje negro como el azabache y cuyos ojos amarillos brillaban con un fulgor penetrante. De pronto, el animal salvaje se incorporó, poniéndose a dos patas y mostrando su impresionante tamaño. La temible letanía en euskera que nos había anunciado Aitor volvió a repetirse y el viento la arrastró hasta nuestros oídos: "La noche para los de la noche, el día para los del día". El lobo desapareció dejando paso a la más absoluta negrura y aquella masa de informe oscuridad ululó por encima del establo durante unos segundos que parecieron siglos hasta perderse en la noche. Fontaine había sigo engullido, como antes los demás, por Gaueko.

Cuando despuntó el 19 de enero de 1794 constatamos que el clima no había cambiado en absoluto y que el panorama seguía dominado por el viento, el frío y la nieve. Asumimos que éramos prisioneros de Berastegi un día más. El humor de monsieur Dubois era inaguantable y su irritada voz retumbaba por toda la estancia, las broncas con el teniente y el mayor eran constantes; el ánimo de los soldats estaba por los suelos y no se les podía culpar, habían caído tres de nuestros compañeros y la sensación de que La Parca vendría a por nosotros noche tras noche, uno a uno, impregnaba los pensamientos de todos. El miedo a Gaueko se había desatado sin frenos, las leyendas acerca de un ser que era la más oscura encarnación del mal y que atacaba de madrugada saltaban de boca en boca entre los soldats... estábamos perdidos y condenados, de hecho, lo estuvimos desde el momento en que pusimos un pie en aquella remota aldea perdida de la mano de Dios.

No había mucho que decidir, las alternativas eran enfrentarse a la muerte o esperarla sentado, así que el teniente Leroux y el mayor Lefebvre seleccionaron a un pequeño escuadrón de soldados, lo armaron hasta los dientes e informaron que en menos de una hora partirían en dirección al monasterio abandonado; cómo no, estuve entre los elegidos. Antes de marcharnos, los oficiales dejaron un destacamento de soldats en el establo con dos mandatos: proteger la vida del comisario político Dubois y, en caso de que no regresáramos, reunirse con el ejército del comandante La Houlière tan pronto como el tiempo concediera una pequeña tregua.

Así, después de improvisar unas antorchas y equiparnos con lámparas de aceite, cargamos las mochilas y bien abrigados y armados, desafiamos al tiempo, dejando atrás Berastegi; la ventisca seguía sin amainar, retrasando nuestro avance, pero caminamos en fila india procurando protegernos lo mejor posible. Transcurrida una durísima media hora, alcanzamos lo que quedaba en pie de aquel monasterio profanado por nuestros compatriotas... maldita la hora en la que pensaron que aquello sería divertido y "revolucionario". Fuimos directamente al cementerio ubicado en el patio interior en busca del lugar de reposo del caballero anónimo. El camposanto ofrecía un aspecto aterrador: una vez desaparecido cualquier rastro de la luz solar, ahora la plateada claridad procedía de una luna gibosa surcada por caprichosos jirones de nubes que componían un estrafalario y aterrador baile de sombras, acentuado por una pegajosa neblina. Las herrumbrosas cruces retorcidas por el paso del tiempo parecían cobrar vida en aquel claroscuro cambiante y las malas hierbas, crecidas de manera descontrolada, se extendían como putrefactas y palpitantes venas que abrazaban las frías lápidas.

Cuando apenas habíamos puesto un pie en la supuesta tierra consagrada, sufrimos un encuentro espeluznante: unos fantasmas, espíritus retorcidos de unas pobres almas errantes, brotaron del húmedo suelo y se lanzaron contra nosotros. Ninguno había estado nunca en presencia de tales apariciones, más propias de cuentos para niños, y, por lo tanto, ninguno de nosotros se había enfrentado jamás a algo parecido... sinceramente, no supimos qué hacer, el miedo nos petrificó y nos miramos unos a otros sin hallar respuesta. Sí, alguien disparó su mosquete, pero las armas de fuego resultaron inútiles ante aquellos espectros, así que cayeron sobre nosotros, atravesándonos, dejando su despiadado rastro nuestras almas asustadas y trepanando nuestros cerebros con quejidos procedentes del inframundo; más de uno cayó al suelo entre gemidos, algunos soldats lanzaron sus armas y huyeron del lugar poseídos por un miedo ancestral... pero lo peor estaba por llegar.

Todavía atenazados por el ataque fantasmal, escuchamos una especie de crujido chirriante, el característico sonido de la piedra rozando contra la piedra, y descubrimos, para nuestra desgracia, que la gran losa que cubría el sepulcro de aquel caballero sin nombre había comenzado a desplazarse lentamente, dejando entrever una mano con aspecto de siniestra garra. Atónitos, contemplamos cómo de las profundidades del Averno emergía un ser espantoso de presencia translúcida, más oscuro que el firmamento y más antiguo que el tiempo, rebosante de odio y armado con una espada de filo opaco... la espada, la maldita espada que blandía el espectro infernal ponía los pelos de punta y, a pesar del yelmo con visor que portaba, tras él se intuían unos inconfundibles ojos amarillos, fríos y sedientos de sangre. Algo flotaba tras él, como si se tratara de una capa, ondeando de manera siniestra y otorgándole aquella apariencia trasluciente. Era la viva imagen de la maldad, consumida y macerada durante siglos en las entrañas de la tierra: Gaueko venía a saciar su mortal apetito.

#458 en Terror

#2076 en Thriller

#776 en Suspenso

misterios y secretos, criaturas sobrenaturales acechando, aventuras y terror

Editado: 03.07.2025