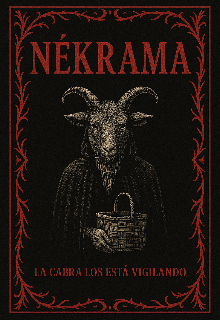

Nékrama

Capítulo 1: El Comienzo del Fin

El mundo que conocía se pudrió en cuestión de días.

No quedó nada del ruido habitual, de las risas de los vecinos, del motor de los colectivos, ni del murmullo constante de la ciudad. Ahora todo es un silencio pesado, interrumpido solo por el eco lejano de pasos arrastrados o gruñidos inhumanos.

Me llamo Elián… y lo que vas a escuchar es lo que queda de mi historia.

El día que todo empezó, yo estaba en casa, como cualquier otro domingo aburrido. La televisión estaba encendida sin que nadie realmente la mirara; las noticias hablaban de un brote extraño en el norte, algo sobre animales salvajes atacando a personas y un aumento de mordeduras en hospitales. Decían que se trataba de una mutación de la rabia, algo que antes solo veías en documentales y que ahora aparecía en titulares rojos en la pantalla. Yo cambié de canal. Pensé que era exageración mediática, una de esas noticias que desaparecen en un par de días.

Pero esa noche no desapareció nada. Al contrario… comenzó.

Primero fueron los gritos. A lo lejos, en la calle, una mujer corría tambaleante, con las manos ensangrentadas, mientras un hombre —o lo que quedaba de él— la perseguía con la mandíbula desencajada. Después, los ladridos desesperados de los perros del barrio, que sonaban como si estuvieran siendo despellejados. El aire se llenó de un olor agrio, como carne vieja y sudor metálico.

No entendí lo que estaba pasando hasta que escuché a mamá cerrar con llave todas las puertas. Me gritó que apagara las luces. Afuera, sombras corrían de un lado a otro. Algunas caminaban torcidas, otras parecían olfatear el aire como animales. Y entonces vi, desde la ventana, a un grupo extraño: hombres cubiertos de pintura negra en la cara, con símbolos tallados en la piel. No huían… parecían disfrutar del caos. Más tarde sabría que eran parte de Nekrama.

Ese fue el último momento en el que mi casa se sintió como hogar.

Esa noche, el virus se tragó mi calle… y todo lo que amaba.

Ahora estoy solo.

No queda nadie para responder cuando hablo en voz baja, ni para reírse de mis chistes malos, ni siquiera para decirme que deje de temblar. Camino por calles donde el viento levanta papeles viejos y hace crujir los carteles oxidados. Las vidrieras están cubiertas de polvo y sangre seca; algunos cristales muestran marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar desde adentro.

El frío se cuela por los agujeros de mi ropa como un ladrón nocturno, robándome el calor poco a poco. Pero no es lo peor. Es el hambre. Una presión constante en el estómago que me dobla y me hace caminar más lento. Hace… no sé cuántos días que no pruebo un bocado de verdad. Solo encontré una lata oxidada de algo que olía a metal y podredumbre. La tiré.

Cada paso es una pelea con mi propio cuerpo. Las piernas me pesan, los párpados me arden, y hay momentos en los que pienso en dejarme caer en medio de la calle para que todo termine.

Entonces lo veo.

A lo lejos, un edificio alto, de ladrillo gris, parece resistir el paso del desastre. Las ventanas intactas me dan una falsa sensación de seguridad, pero la necesidad me empuja. Camino hacia él con las últimas fuerzas que me quedan, como si mi vida dependiera de esos metros. Y probablemente dependa.

El silencio es una trampa. No hay pájaros, no hay motores, no hay voces. Solo el eco hueco de mis pasos, y ese otro sonido que no puedo callar: el golpeteo de mi propio corazón, marcando el compás de la desesperación, como un tambor que anuncia guerra.

Por un instante, me parece escuchar un roce detrás de mí.

No me doy vuelta.

Cuando llego frente al edificio, me detengo unos segundos, observando desde abajo. Sus paredes grises parecen intactas, pero sé que eso no significa nada; muchos lugares lucen tranquilos hasta que abres la puerta equivocada.

Avanzo pegado a la pared y me asomo por una ventana con el vidrio hecho añicos. El interior está sumido en penumbra, con muebles cubiertos de polvo y manchas oscuras en el suelo que no me animo a identificar. No escucho respiración, ni pasos, ni ese gruñido húmedo que ya aprendí a temer. Parece… vacío.

Me cuelo por el hueco con cuidado, intentando que mis botas no crujan contra los trozos de vidrio. El aire adentro huele a humedad, metal oxidado y algo más… algo rancio, como carne vieja. Recorro el pasillo despacio, abriendo puertas, hasta encontrar lo que podría ser una pequeña despensa. Allí, entre estantes torcidos y envases abiertos por ratas, encuentro una lata de frijoles en buen estado.

La sostengo como si fuera oro. Nunca pensé que un trozo de metal frío con comida adentro podría salvarme la vida. Me siento en un rincón, abro la lata con mi cuchillo y como despacio, masticando como si estuviera en un banquete.

Por primera vez en mucho tiempo, siento un leve alivio. Las paredes gruesas me aíslan del viento y del mundo de afuera. Pero no me engaño: esta calma es como una cerilla encendida en medio de la noche… dura poco.

Mañana, tendré que volver a la calle. Y ahí afuera, la ciudad sigue enferma, esperando que baje la guardia.

Por ahora, lo único que quiero es rendirme al cansancio. Mis huesos parecen de plomo, y cada músculo de mi cuerpo protesta por el esfuerzo de las últimas horas. Encuentro un rincón entre dos paredes, lo bastante estrecho para que nadie pueda sorprenderme por la espalda. Me acurruco allí, encogiendo las rodillas contra el pecho, y abrazo la lata vacía como si fuera algo más que basura: un amuleto, un recuerdo tangible de que hoy logré sobrevivir.