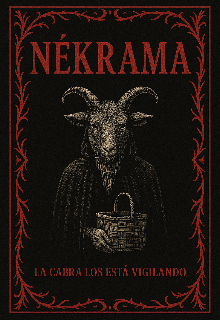

Nékrama

Capítulo 2: La Horda

Despierto sobresaltado con un sonido que atraviesa el silencio de la madrugada: un gruñido bajo, áspero, casi animal. El ruido me golpea el pecho como un puño invisible, acelerando mi corazón hasta hacerlo tambalear en mi pecho.

Reconozco ese sonido al instante. No es un simple ruido cualquiera; es la advertencia cruel que trae el peligro. Son ellos. Los infectados, los monstruos que deambulan sin rumbo, impulsados por un hambre insaciable y una mutación que borró cualquier vestigio de humanidad.

Me quedo quieto, con la respiración contenida, midiendo cada segundo con una precisión casi obsesiva. Sé que un movimiento en falso podría ser mi sentencia. Mi cuerpo tiembla, pero trato de controlar ese temblor, de disfrazarlo como algo natural, como el frío que aún cala hasta los huesos.

Con cuidado, me acerco a la ventana rota. La noche aún es oscura, pero la débil luz que escapa de algunas farolas muertas deja entrever la escena que se despliega frente a mí.

Allí están, una docena al menos, arrastrándose por la calle con movimientos torpes y descoordinados. Sus cuerpos están deformes, cubiertos de heridas abiertas y piel desgarrada, y sus ojos, esos ojos vacíos, parecen pozos negros sin alma ni voluntad.

Siento un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de terror paralizante y repulsión profunda. Eran personas, lo sé. Personas con nombres, familias, sueños. Ahora solo quedan estas sombras grotescas, meros receptáculos de un virus que los transformó en una amenaza constante.

Mi mente se llena de imágenes: recuerdos borrosos de antes, de risas, de conversaciones, de abrazos. Y esa dualidad duele, porque sé que ellos ya no están, pero también sé que alguna parte de mí quiere encontrarlos, aunque solo sea para despedirse.

Miro la "horda" avanzar lentamente, perdiéndose en la penumbra de las calles rotas. El silencio vuelve a caer, pesado, asfixiante. Sé que no puedo quedarme aquí mucho más tiempo, ni siquiera en mi refugio seguro.

Con el corazón aún latiendo con fuerza, me preparo para salir, para alejarme de ese grupo. Cada paso que daré ahora será una prueba de paciencia y sigilo, porque un encuentro directo con ellos significaría el fin.

Me ajusto la mochila y agarro mi navaja con fuerza, recordando que, aunque esté cansado y temeroso, tengo que luchar. Por mí, por la esperanza, por la vida que aún resiste en este mundo quebrado.

Sé que no puedo quedarme aquí. La horda afuera es un recordatorio constante de que el peligro nunca duerme, y permanecer en el mismo lugar sería condenarme. La seguridad es un espejismo, y debo alejarme, desaparecer entre las ruinas antes de que me encuentren.

Con movimientos medidos y silenciosos, recojo mi mochila con cuidado. Cada objeto que guardo es vital, aunque cada vez tenga menos peso en ella. La navaja sigue siendo mi aliada más fiel, y la foto de mi familia, aunque arrugada y descolorida, un ancla para mi voluntad.

Salgo del edificio por la puerta trasera, que da a un callejón estrecho cubierto de escombros y basura. El aire está frío y húmedo, y un viento fuerte arrastra las hojas secas en remolinos erráticos, como si la ciudad misma respirara con dolor.

Mis pasos resuenan apenas en el asfalto agrietado mientras avanzo, atento a cada sonido, a cada sombra que pueda moverse o cambiar de forma. En este mundo, la quietud absoluta es tan sospechosa como los gritos, y aprender a leer el silencio es la clave para sobrevivir.

El día es gris y opaco, como si el sol hubiera decidido rendirse y dejar que la desolación gobernara el cielo. Las nubes bajas presionan contra los techos y la vegetación muerta, creando una atmósfera pesada y melancólica que parece absorber hasta la esperanza.

El viento sigue soplando, cortante y frío, y con él se llevan mis pensamientos sombríos, que giran una y otra vez entre la culpa, la soledad y la determinación. No puedo permitirme caer en el abismo mental; necesito aferrarme a cualquier motivo para seguir adelante.

Camino durante horas sin rumbo fijo, siempre alerta, vigilando el entorno con los sentidos agudizados. Cada crujido, cada eco lejano me obliga a detenerme y escuchar. A veces, el latido de mi propio corazón parece demasiado fuerte, amenazando con delatarme.

Busco comida y agua, aunque sé que no es fácil. Las tiendas y casas que paso están saqueadas o destruidas, y el poco sustento que encuentro es un botín frágil que debo cuidar como un tesoro. El hambre aprieta, una presión constante que amenaza con debilitarme, pero la sed es aún peor: quema la garganta y seca la boca con una crueldad implacable.

A pesar del cansancio, del frío y del miedo, me recuerdo que tengo que sobrevivir. No solo por mí, sino por la idea de que aún queda algo que proteger, aunque sea la esperanza de un mañana que parece cada vez más lejano.

Cada paso, cada respiración, cada pequeño acto de resistencia es una batalla contra un mundo que se ha vuelto extraño y hostil. Pero mientras tenga fuerzas para avanzar, mientras pueda sentir el latir de la vida en mi pecho, no dejaré que la oscuridad me devore.

Finalmente, después de horas caminando por calles que parecen estancadas en el tiempo, vislumbro la silueta de un supermercado. Su fachada está cubierta de polvo y grafitis, las letras de su cartel parcialmente borradas por el desgaste y el abandono. La ciudad parece haberse tragado todo a su paso, pero este lugar aún mantiene cierta forma, como un vestigio congelado de la vida que alguna vez tuvo.