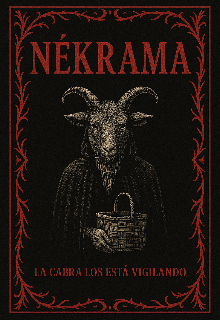

Nékrama

Capítulo 3: Los Morales

El amanecer llega despacio, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa que parecen querer envolver el mundo en una nueva promesa. La luz tímida comienza a colarse por las grietas de las ventanas rotas del edificio donde he pasado la noche.

Me despierto con el cuerpo adolorido, los músculos rígidos y entumecidos después de horas sin moverse. Me estiro lentamente, intentando despertar cada parte de mí que reclama alivio y descanso. El frío de la madrugada aún se aferra a la piel, pero la sensación del sol naciente empieza a disiparlo.

Recojo mi mochila con movimientos mecánicos, acostumbrado ya a la rutina que me mantiene vivo. Cada objeto guardado dentro es un recuerdo de lo que puedo necesitar para sobrevivir: comida, agua, la navaja, una foto, y algunas cosas que parecen insignificantes pero que me ayudan a mantener la cordura.

Mientras me preparo para salir, miro a mi alrededor con una mezcla de nostalgia y determinación. Este refugio temporal, aunque precario, ha sido un respiro, un espacio donde pude sentirme un poco más humano en medio de la devastación.

Pero sé que no puedo quedarme. La ciudad es un lugar demasiado peligroso para bajar la guardia, y la búsqueda constante de alimento y agua me llama con urgencia. Cada día es una carrera contra el tiempo y contra las fuerzas que quieren apagar mi luz.

Salgo al exterior con cuidado, sintiendo la brisa fresca del amanecer acariciar mi rostro. Las calles aún están silenciosas, pero en el aire se percibe una energía diferente, una sensación de que algo está por cambiar.

Mis pasos resuenan sobre el pavimento agrietado mientras avanzo, los sentidos alertas a cada sonido, cada sombra que se mueve a la distancia. La ciudad, a pesar de su abandono, sigue siendo un territorio hostil que debo recorrer con prudencia.

Mientras camino, mi mente divaga entre recuerdos y esperanzas. Pienso en mi familia, en los rostros que extraño y en la incertidumbre que pesa sobre ellos, pero también en la posibilidad de encontrarlos algún día, de que todo esto no sea el fin.

El sol sigue ascendiendo, llenando de luz los rincones oscuros, y con cada paso siento una mezcla de miedo y esperanza que me impulsa hacia adelante. Hoy, el día se siente distinto, como si el destino estuviera preparando algo inesperado para mí.

No sé qué me espera, pero sé que estoy listo para enfrentarlo. Porque, a pesar de todo, sigo aquí. Sigo caminando, luchando y creyendo en la posibilidad de un mañana.

Mientras avanzo lentamente por las calles vacías y silenciosas, mi mirada se fija en una figura que se recorta a lo lejos. Al principio, el corazón se me acelera por el miedo. La forma encorvada, los movimientos lentos y erráticos me hacen pensar en uno de esos infectados, esas criaturas que han convertido el mundo en un lugar hostil y aterrador.

Pero a medida que me acerco, algo cambia. La figura no parece perder el control, sus pasos no son torpes ni vacilantes. Es una persona. Una niña, para ser exactos. Su estatura pequeña y su ropa raída revelan la vulnerabilidad que la rodea, un frágil ser humano que se enfrenta sola a este mundo devastado.

Me detengo a una distancia prudente, sin querer asustarla. No sé si estará tan aterrada como yo o si confiará en un extraño, pero intento que mi voz suene lo más suave y tranquila posible.

—Hola —le digo, tratando de transmitir calma—. No te haré daño. ¿Cómo te llamas?

Sus ojos grandes y temerosos me miran fijamente, y por un instante siento que todo el peso del mundo está contenido en esa mirada. Luego, con voz temblorosa y baja, responde:

—Me llamo Lucía.

Siento una mezcla de alivio y preocupación. No está sola, entonces, pero está perdida.

—¿Estás sola? —pregunto con delicadeza, observando cada gesto que hace, cada pequeño movimiento que delata su nerviosismo.

—Estoy buscando a mi familia —confiesa, con la voz quebrada—. Nos separamos cuando la infección comenzó a extenderse, cuando todo se volvió peligroso. Me atacaron, y yo logré escapar, pero ellos... no sé dónde están.

Sus palabras me golpean con fuerza. La mutación de la rabia que ha destrozado la civilización no solo ha dejado cuerpos sin vida o violentos, sino que ha separado familias, ha roto lazos que eran sagrados.

La niña se aprieta contra sí misma, intentando esconder el miedo que la consume. Puedo sentirlo en el aire, una mezcla de desamparo y esperanza, como si aferrarse a la idea de encontrar a su familia fuera lo único que la mantiene en pie.

Sin saber bien qué decir, me acerco un poco más y le ofrezco la mano.

—Vamos a encontrar un lugar seguro —le digo—. No estás sola ahora.

Lucía titubea, pero finalmente toma mi mano con una fuerza inesperada. Sus dedos son pequeños y fríos, y en ese contacto siento una chispa de humanidad que el mundo roto intenta apagar.

Decidí que no podía dejar a Lucía sola en medio de este mundo roto. La pequeña necesitaba ayuda, y aunque la incertidumbre me pesaba en el pecho, algo dentro mío me impulsaba a acompañarla. Así que, con la mochila al hombro y la navaja bien sujeta, comencé junto a ella la búsqueda de su familia.

Caminamos por calles llenas de escombros, entre autos abandonados y árboles que comenzaban a reclamar el terreno. Cada sombra parecía esconder un peligro, pero no podía permitirme mostrar miedo. Lucía caminaba a mi lado, aferrada a mi mano con una mezcla de timidez y esperanza.

Preguntábamos a quienes encontrábamos en nuestro paso, aunque no había muchas personas y las respuestas eran escasas. La soledad era casi absoluta, y el murmullo del viento era el sonido predominante. Aun así, no perdíamos la esperanza.