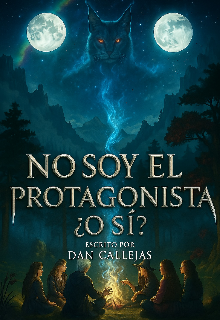

No soy el Protagonista ¿o si?

CAPITULO 23: VERO NICA

Las campanas, con su lúgubre resonar, no solo anunciaban el final de un reinado, sino que golpeaban el aire con el peso de la muerte, expandiendo su eco por cada rincón del vasto reino. Era un sonido grave y repetitivo, como el latido lento y moribundo del propio corazón de Forestia, que se clavaba en los oídos de todos. Desde las pantanosas tierras de Doharia, donde la infame "Rosa Roja" brotaba con su belleza engañosa y de la que se destilaba el adictivo "Pasto Rojo", hasta las lejanas costas bañadas por el sol de Aguaria, un manto de luto denso y frío asfixiaba el aire. No era solo tristeza; era una mezcla opresiva de respeto forzado, alivio silencioso y una calculada, casi febril, expectación.

En cada corazón de Forestia, el nombre de la Diosa Lilith era susurrado en oraciones silenciosas, pidiendo por el descanso del monarca y la fortaleza de la joven heredera, una súplica para que la guía divina protegiera el frágil equilibrio del reino, pues ella era su patrona y su guardiana.

En las imponentes torres de la ciudad, las banderas ondeaban a media asta: la de Forestia, con árbol dando raíces y ramas con una espada en el medio que simbolizaban la unión entre la fuerza y la naturaleza, y la de la ancestral familia Nica, mostrando dos árboles erguidos junto a dos rocas firmes. Ambas estandartes caídos, ambas heridas abiertas, meciéndose con una brisa lánguida que no traía consuelo alguno. La Sala del Trono, ese espacio que normalmente rebosaba de luz y el murmullo de consejeros, había cambiado su rostro. Donde antes había esplendor, ahora pesaban cortinas negras que apenas dejaban filtrar un hilo tenue de luz, creando un ambiente sombrío que parecía devorar el color de las paredes. El gran retrato del Rey, que en vida sonreía con su familia, ahora estaba cubierto por un velo transparente que desdibujaba los rostros, como si incluso los recuerdos del pasado glorioso hubieran sido manchados por la sombra del luto.

En el centro, sobre un estrado de ébano pulido, tan oscuro que parecía absorber la poca luz restante, el ataúd del Rey difunto reposaba. La madera, finamente tallada con motivos antiguos y detalles intrincados que contaban historias de batallas y victorias, brillaba con una majestad sombría. Dentro, el monarca yacía en reposo, sus manos huesudas y pálidas cruzadas sobre el pecho, aferradas a un rosario de jade que destellaba débilmente, como una estrella solitaria en la oscuridad. Un cristal impecable lo protegía, su superficie opacada por los reflejos temblorosos de las velas que danzaban como espíritus inquietos alrededor. Y sobre su frente, aún aferrada con una ironía cruel, reposaba la corona, pesada y dorada, símbolo de un poder que ya no existía, de un reino que, a cada repique de campana, se resquebrajaba un poco más bajo la presión de la incertidumbre. El olor a cera quemada y a incienso fúnebre se mezclaba con el aroma a polvo antiguo y la humedad, creando una atmósfera opresiva que se aferraba a la ropa y a la piel de los presentes, haciendo difícil respirar.

Junto al lecho de muerte, una figura diminuta se erguía, pequeña pero inquebrantable a pesar de la magnitud de la situación. Era Vero Nica, con sus cabellos naranjas, brillantes como la última brasa de una hoguera recién encendida, que reflejaban la escasa luz de las velas. Su mirada intentaba ser firme, severa, como le habían enseñado, pero delataba la inexperiencia y la inocencia de sus apenas nueve años. Ese día, precisamente, Vero cumplía años, y el amargo sabor de su cumpleaños se mezclaba con el incienso fúnebre, el frío metálico de su destino inevitable y una profunda tristeza que se negaba a mostrar. {Abuelo… ¿por qué me dejaste tan pronto?}, pensó Vero, sintiendo un nudo de hielo en el estómago que le apretaba el aliento y le impedía tragar. Sus labios, apretados en una línea delgada y obstinada, se negaban a temblar. Había sido educada para ser reina desde la cuna, para no mostrar ni una pizca de debilidad frente a los demás, pero la inexperiencia de su edad se notaba en la forma en que sus pequeños dedos, apenas más gruesos que ramitas, se crispaban de vez en cuando contra la tela gruesa y áspera de su vestido de luto. El encaje le rozaba la piel, una pequeña irritación que se sumaba a la tormenta silenciosa que rugía en su pecho. El aire, denso y frío, le quemaba la garganta a cada respiración profunda que intentaba mantener estable. {No debo llorar. Las reinas no lloran en público. El reino necesita una roca, no una fuente de lágrimas. Necesita fuerza… y yo… ¿tengo suficiente fuerza? Me siento tan pequeña e inútil aquí. ¿Qué se supone que debo hacer?}.

Vero, aunque su mente infantil se aferraba a la dignidad de su posición, sentía una punzada de incomodidad cada vez que escuchaba a alguien susurrar "Reina" en la sala. El murmullo era suave, pero lo captaba, y un pequeño ceño se fruncía en su frente, casi imperceptible. "No soy la Reina", se decía a sí misma, con una convicción que solo una niña de nueve años podía tener ante una regla tan clara. "Todavía no. No hasta que mi abuelo descanse bajo el Árbol del Escritor y pasen diez días completos. No me gusta que me llamen así antes de tiempo." Este era un detalle crucial, una regla antigua que ella había aprendido de memoria: la coronación de un nuevo monarca de Forestia solo podía ocurrir diez días después de que el cuerpo del antiguo rey fuera enterrado solemnemente bajo las raíces retorcidas del ancestral Árbol del Escritor, en el bosque sagrado de Arboleda, en honor y bajo la atenta mirada de la Diosa Lilith. Mientras tanto, ella era solo la Princesa, la heredera, la niña. Y esa distinción, para su corazón de nueve años, era una barrera crucial entre la pesada corona y su aún frágil espíritu, una promesa de que aún tenía un tiempo para crecer antes de asumir el peso total de Forestia.

#755 en Fantasía

#118 en Magia

isekai o reencarnación en otro mundo, magia acción, renacido

Editado: 23.09.2025