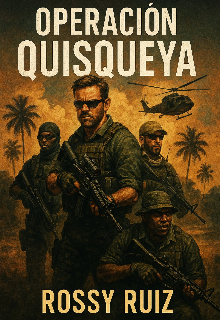

Operacion Quisqueya

Capítulo 1: El Contrato

El sonido del oleaje golpeando suavemente las rocas era lo único que rompía el silencio en la lujosa villa frente al mar, oculta entre las palmeras de Las Terrenas, Samaná. Desde fuera, parecía una casa de vacaciones más, como tantas que salpicaban la costa. Pero por dentro, el aire estaba cargado de tensión. No había turistas, ni risas, ni ron. Solo seis personas y un contrato con sabor a pólvora.

Dante Serrano, sentado en el extremo de la mesa larga de madera, observaba a cada uno de los presentes con la calma que se cultiva a base de guerras perdidas y cicatrices ganadas. El rostro curtido, el cabello entrecano atado hacia atrás, la mirada afilada. Su presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Exsoldado colombiano, mercenario desde hacía quince años, conocido en círculos oscuros como El Lobo. En su mundo, sobrevivir era un arte, y él era un maestro.

—Cinco millones de dólares, en dos pagos. La mitad al aceptar, la otra cuando termine la operación —repitió el hombre de traje blanco, con acento dominicano, al otro lado de la mesa. Su nombre era Julián Batista, exsenador, ahora supuesto exiliado político. Dante no confiaba en él, pero no confiaba en nadie desde hacía mucho tiempo.

A su izquierda, Mila Kuznetsova, de rostro pálido e inexpresivo, acariciaba la superficie de una tablet. Sus ojos azules no parpadeaban mientras recorría el plano satelital del objetivo. Exespía rusa, ahora traficante de datos y tecnología de guerra. Dante confiaba en su mente más que en cualquier red de seguridad.

Alexis Vargas era el único del equipo que había nacido en República Dominicana. Excomando entrenado en Estados Unidos, había vuelto a su país después de una misión que salió mal. Nadie conocía la selva de Jarabacoa como él. Nadie disparaba con su precisión.

Sophie Dubois, la médica de combate, tenía manos delicadas y alma endurecida. Había estado en África, en Siria, en Colombia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Sus ojos tenían la mirada de quien ha visto morir a demasiados compañeros.

Tariq Al-Fahd, experto en explosivos, se mantenía reclinado en una silla, jugueteando con una pequeña bomba de práctica como si fuera una canica. Su acento libanés marcaba cada palabra con una música peligrosa. Amaba el caos.

Y Chen Wei, el más reservado, era maestro de logística y comunicaciones. Dante solo había escuchado su voz una docena de veces. Pero nunca fallaba.

—¿Y cuál es el objetivo exacto? —preguntó Dante finalmente, con tono neutro.

Batista se levantó, caminó hacia una pared y presionó un control remoto. Una pantalla descendió, mostrando una imagen térmica de una estructura subterránea.

—Esto, señores, es un búnker militar oculto en las montañas de Jarabacoa. Oficialmente es una estación meteorológica. Pero extraoficialmente… es un centro de manipulación electoral. Los datos de votación se alteran desde allí antes de ser publicados. Quiero que lo inutilicen. Saquen los servidores. Entreguen las pruebas. Que el país vea la verdad.

Mila frunció el ceño.

—¿Quién financia esto? —preguntó, sin rodeos.

—Digamos que hay intereses... en limpiar la casa —respondió Batista con una sonrisa ambigua.

Dante no necesitaba más detalles. Sabía que estaban siendo usados, como siempre. Pero los mercenarios no hacían preguntas morales. Hacían preguntas logísticas.

—¿Tiempo límite? —preguntó Alexis, mientras miraba el plano.

—Tres días. El gobierno se prepara para cerrar las comunicaciones durante las elecciones. Si no se actúa antes, desaparecerán las pruebas.

Dante asintió lentamente. Luego miró a su equipo, uno por uno.

—¿Estamos dentro?

Un silencio denso los envolvió por unos segundos, roto solo por la respiración del mar.

Uno por uno, cada miembro asintió.

El contrato estaba cerrado.

Y aunque aún no lo sabían, con ese gesto habían sellado no solo una misión, sino el comienzo de una guerra secreta que sacudiría a toda la isla.