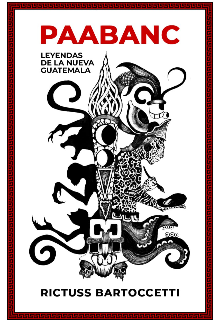

Paabanc, leyendas de la nueva Guatemala

La casa de la amistad de San Miguel Petapa

Una de las dos sombras reflejadas en el viejo muro se veía inclinada como escarbando con sus propias manos, evidencia de eso era un bulto a un lado, parecía ser tierra. La otra figura, tan larga que casi se salía de la pared, estaba de pie junto a la otra y por momentos, cuando el viento hacía temblar las llamas de alguna fogata que los iluminaba, parecía adoptar figuras imposibles y extrañas.

Desde afuera de la casa, por el agujero donde alguna vez estuvo la puerta de aquella casona colonial abandonada, se podía ver a aquellas dos apariciones; También se escuchaba el murmullo de una voz. Juan y Mario la identificaron, luego de algunos segundos observando y escuchando, con la de Jacinto Pérez, Chinto como ellos le decían, su amigo de infancia. Dudaron por un momento.

—Ese es el Chinto, ¿verdad? —murmuró Juan, frotándose el bigote mientras le ponía una mano en el pecho a Mario, que parecía dispuesto a entrar.

—Entremos de una vez a ver qué está haciendo ese loco ahí —resopló Mario fatigado, rascándose la enorme panza.

—¿Y si no es él? Qué tal que es otro más loco que el Chinto.

—Ah, sí, verdad.

—Pues sí, quién en su sano juicio va a estar aquí. Ya viste todo lo que la gente dice de esta casa. A nosotros porque ni modo, nos agarró la tarde y este es el camino más corto, si no ni loco paso yo por aquí a esta hora.

En ese momento un ventarrón hizo aullar las ramas de los árboles, pero, caprichosamente, las llamas de adentro permanecieron impasibles. Ambos amigos sintieron los pies pesados mientras una sensación los recorría desde la coronilla, pasando por la espina dorsal, erizándoles la piel. Justo en ese momento, la figura inclinada comenzó a reír de forma grotesca como si la razón le hubiera abandonado…

***

A pesar de que ya no eran unos niños, las burlas no habían disminuido contra Jacinto. Aun entre los desposeídos, el más mínimo signo de inferioridad económica se convierte en motivo de crueles burlas.

—¿Qué pasó, pues, tishudo? —le gritaba Juan cuando lo miraba en la calle, haciendo referencia a los pies descalzos de Jacinto, aunque él mismo sólo llevara un par de sandalias raídas.

—Tishuda tu nana —respondía Jacinto poniéndose más moreno, pues la gente color tierra no se pone roja de ira, sino más obscura.

Esto provocaba la risa del grupo de amigos que se encontrara presente. Mario secundaba:

—Ya, no te enojés, vos Chinto —decía, riendo estrepitosamente.

—Vos calláte, enano —Jacinto crispaba los puños.

—Mirá quién habla —contestaba Mario dejando de reír —. Ni que vos estuvieras tan alto.

—Pero sí te puedo dar tu buena revolcada.

Y como pasaba siempre en esos casos, alguien intervenía calmando los ánimos. Esto sucedía en casi todos los encuentros con Jacinto.

Así había sido desde niños. A pesar de criarse juntos los tres, nunca pudieron aceptar a Jacinto como uno de ellos por andar sólo un poco más andrajoso que ellos. Aun así, y contra todo pronóstico, Jacinto había conseguido una casita en una hacienda cercana donde era guardián y también se juntó con una humilde muchacha salida de quién sabe dónde. Pronto la presión de los comentarios haría efecto en ella también. Gradualmente, se unió a las críticas en contra de su esposo.

—A ver cuándo te ponés las pilas, Jacinto, y nos vamos a vivir a un lugar mejor. Mirá cómo vivimos aquí. Todo es de tierra. El adobe de la pared ya se nos cae encima y esa puerta ¿crees que es segura?, una patada le meten y ya están adentro, pero para qué se van a meter si no tenemos nada que nos roben.

El pobre hombre, abatido, no decía nada. Agachaba la cabeza y parecía barajar en la mente sus opciones.

—No te quedés callado, decime algo. ¿Qué vamos a hacer?

—Ya voy a encontrar una solución, vas a ver. Lo primero que voy a hacer cuando tenga dinero es comprarte mucha ropa y unos zapatos bonitos.

—¡Jmmm! Ni para caites tenés. Mirá, andás todo tishudo...

Y este era el detonante. El abatido hombre salía con la cara caliente de rabia con él mismo, con la vida, con sus amigos, con este mundo injusto. Pero un día llegó con una gran sonrisa. De su sueldo logró pellizcar algo y compró un billete de la lotería “Santa Lucía”. Emocionado se lo mostró a su esposa.

—¡Mirá! Vas a ver que esto va a cambiar nuestra vida. Te lo aseguro, tengo fe —le dijo, mostrando el “cachito” en el cual depositaba toda su confianza.

La mujer lo vio con una sonrisa torcida, moviendo la cabeza en forma negativa.

—¿Y creés que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana? —Luego se rio de él en su cara.

—Bien, hombre, algo vamos a ganar.

Como era de esperarse, el pobre Jacinto no sacó ni reintegro. Aunque la esperanza era más fuerte que el hambre y no se daba por vencido. Trataba de ahorrar en todo cuanto podía para seguir comprando billetes de lotería. Pronto ya no fue uno, sino dos, tres, cuatro y cuando se vino a dar cuenta, se había gastado todo el dinero en aquel juego de azar, convencido de poder ganar algo. Con semejante cantidad de números, por lo menos algún premio sacaría.

—No creo tener tan mala suerte —se convencía a sí mismo.

Cuando Juan y Mario se enteraron de aquella afición, las burlas se redoblaron.

—Ja, ja, ja, ahora si ya te volviste loco, vos Chinto. Para qué comprás esas babosadas, si vos estás más salado que las patas de un marinero —le gritaba Juan al verlo en la calle y Mario, como siempre, animaba a los demás a burlarse también.

Y todos al unísono se reían de Jacinto. Aquello no hacía sino recrudecer la amargura de su esposa quien, hastiada de no tener un futuro seguro y ahora ni siquiera para la comida por el nuevo vicio de su marido, un día empacó sus cosas y sin previo aviso, alzó el vuelo. En aquella ocasión, cuando Jacinto regresaba contento con un billete de lotería en la mano, agitándolo victorioso, se dio cuenta de que su esposa ya no estaba.