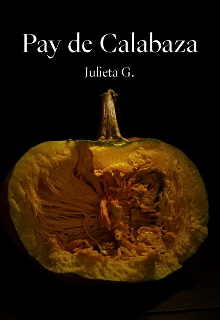

Pay de Calabaza

Pay de calabaza

Este cuento contiene descripciones de tortura que pueden afectar a lectores sensibles, si no te sientes cómodo en tu lectura, estás en todo tu derecho de abandonarla.

Un chirrido escapó de la puerta cuando Manuel entró con un empujón a la casa, llevaba cargando una pesada calabaza entre los brazos. La había arrancado del jardín de Doña Berta minutos antes, arrastrándose por el hueco del alambrado una vez la vieja dejó la casa. Había sido costoso pasar el vegetal intacto por el agujero y, en consecuencia, su camisa estaba cubierta de tierra y compost.

Reposó la calabaza en la isla de la cocina y subió a cambiarse la ropa. De regreso, se puso un mandil, se lavó las manos y también limpió la hortaliza mientras silbaba una alegre canción.

Era una tonada hecha por él mismo, con la que se entretenía al realizar la mayoría de sus tareas en el trabajo y la casa. También era una melodía que el gato de su vecina no soportaba, maullando sin parar y de forma tan grotesca cada que Manuel la tarareaba a propósito.

Volvió a poner la calabaza en la meseta; su hermoso naranja relucía sobre el grisáceo granito.

Pegó la oreja a la cáscara y se quedó en silencio, escuchando hasta que una sonrisa se plantó en su rostro. Giró sobre sus pies, abriendo el cajón de la encimera derecha, en donde había dejado un puñado de tornillos y el atornillador inalámbrico la noche anterior.

Colocó la punta del primero cerca del pedúnculo. Había empapado el vástago de cada uno con miel y el polvo de los pétalos de un lirio del valle; se había enterado del veneno de la planta gracias a su recién fallecida madre.

Atornilló todos los que tenía alrededor de la tapa de la calabaza, cuidando no romperlo aún. Al terminar, esperó otra vez, más impaciente que antes. Mientras daba vueltas por la cocina, echó un vistazo rápido a su patio y al alambrado de la vecina, comprobando que no estuviese de vuelta tan temprano.

Cuando creyó que era suficiente, usó ambas manos para arrancar un gran pedazo de las partes que estaban más resquebrajadas.

Al interior, lo pudo ver.

Un hombrecillo de cara arrugada recostado en el suelo de la hortaliza. Respiraba de manera anormal, su cuerpo menudo y delgado hecho un ovillo y la boca con rastros de miel.

Manuel quedó anonadado, una risa victoriosa se le escapó de los labios. ¡Lo había logrado!

—Vieja de mierda —balbuceó con tono burlesco.

Sacó una tabla de madera y la puso a un lado. Hizo un hueco lo suficientemente grande para sacar al ser, dejándolo sobre la tabla. Echó a la basura la calabaza entera, enseguida alcanzó un largo cuchillo del taco.

Dudó si debería atarle para que no huyera, pero el hombrecito se veía demasiado débil como para luchar contra él. Puso la mano que tenía libre sobre su torso, agarrándolo con fuerza. De igual forma, tomaría medidas para que no escapara y, por eso, primero empezó por cortarle las piernas.

El filo se hundió en la carne con mucha facilidad, los huesos se trozaban suavemente y cada tajo derramaba un líquido amarillo dulzón.

Aunque en la cocina solo resonaban los cortes sobre la tabla y pese a tener la boca cerrada y adormecida, solo Manuel era capaz de escuchar los gritos, los irritantes chillidos que emitía cada que rebanaba una de sus extremidades. Era como si estuvieran en su cabeza. Tuvo que optar por asestarle uno al cuello, como un machetazo, con tal que se callara.

Una vez volvió el silencio, le abrió el torso con la punta del cuchillo. Sorprendentemente, el hombrecillo estaba lleno de semillas en lugar de vísceras, pero si tenía corazón, uno muy diminuto al que tampoco le importó conservar recién lo vació.

Lamió el jugo que le había quedado en los dedos, disfrutando el exquisito sabor como si fuese de nuevo un niño al probar los postres de su madre. Lavó los restos que habían quedado sobre el cuchillo y sus manos; ya que el cuerpo estaba limpio, finalmente podía empezar con la receta.

Primero, hizo una base de galletas en un refractario para horno. En un tazón de buen tamaño, puso dos barras de queso crema, media taza de azúcar y media cucharadita de extracto de vainilla. Usando la batidora e incorporó los ingredientes, también agregó dos huevos, uno a la vez, obteniendo una mezcla cremosa.

Apartó una taza de esta para la primera capa del pay. Seguido, echó a la licuadora todas las partes del ser y las molió con muy poca agua hasta que quedó un puré anaranjado y espeso. Debido al tamaño de la "criatura", había obtenido solamente una taza de calabaza, era decepcionante, pero no necesitaba más.

Vertió el puré en el resto de la mezcla, puso media cucharadita de canela, una pizca de clavos de olor y nuez moscada molida y lo revolvió todo. Extendió la taza de mezcla que había apartado sobre la base de galletas y luego, con sumo cuidado, la que había combinado con calabaza. Teniendo uniformidad en el postre, el último paso fue hornearlo por un poco más de media hora a ciento sesenta y dos grados celsius.

En el lapso de tiempo que necesito esperar para que terminara su cocción, se enfriase y quedase en el refrigerador por tres horas más, Manuel se dio una ducha, se arregló a sí mismo y a la casa.

Colocó el precioso mantel bordado que su mamá había comprado por finales de Septiembre, también la vajilla más nueva que tenía y al centro, una pequeña vasija marrón de alcatraces. La casa estuvo impecable para cuando sus compañeros de trabajo llegaron a cenar, cada uno con un platillo diferente.

Al término de la comida, el ilustre postre de Manuel, decorado por montañas de crema batida espolvoreadas con canela, se ganó las atenciones y aplausos finales de todos los invitados.

—Deberías ponerlo en el menú —sugirió Ernesto, a quien había acompañado al patio para que fumara un cigarrillo —. Es exquisito, se vendería a montones.

Editado: 04.06.2024