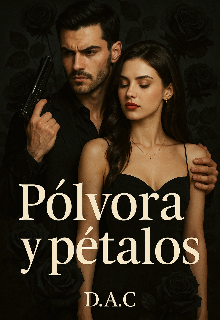

Pólvora y pétalos

Capitulo 1

AMELIA

Dicen que el mundo es justo si trabajás lo suficiente. Que las cosas llegan si las merecés. Que todo esfuerzo tiene su recompensa.

Mentira.

Yo trabajé desde los diecisiete, lloré en baños de supermercado mientras hacía horas extras, cuidé a mi mamá sin dormir una sola noche completa durante dos años, y todavía sigo esperando esa famosa recompensa.

Mi nombre es Amelia Cruz. Tengo veinticuatro años, una madre con un cáncer de pulmón que la consume lentamente, un departamento diminuto en un barrio donde los gritos de madrugada son parte del paisaje, y una desesperación que me persigue como un segundo nombre.

Y por alguna ironía del destino, hoy estoy a punto de entrar en el mundo más elegante, poderoso —y corrupto— de la ciudad: Leoni Group, la empresa de moda más exclusiva del país.

No por talento. No por conexiones. Sino porque a veces la belleza es moneda, y mi cara —mi cuerpo— es todo lo que me queda para negociar con el infierno.

La agencia me lo dijo con frialdad: “Te eligieron para una campaña. Es un contrato a seis meses. Solo no lo arruines”.

No sabían lo que significaba para mí. Esa firma era medicina, era respiradores, era comida caliente.

Era todo.

Entré al edificio con el corazón latiéndome en la garganta. Mármol blanco, paredes doradas, gente caminando como si cada paso les perteneciera al mundo. Yo, en cambio, me sentía fuera de lugar. Como si todos supieran que no pertenecía.

—¿Amelia Cruz? —preguntó la recepcionista, una rubia impecable con mirada ausente.

Asentí.

—El señor Leoni la espera en la planta superior. Oficina ejecutiva. Piso 43.

¿El señor Leoni? Pensé que iba a encontrarme con algún coordinador de campaña. No con él.

Dante Leoni era una figura que solo había visto en revistas: joven, exitoso, multimillonario.

Pero también… peligroso.

Los rumores hablaban de conexiones con el narcotráfico, sobornos, desapariciones.

Y una vida amorosa tan volátil como violenta.

Subí al ascensor con las manos sudadas.

Cuando las puertas se abrieron en el piso 43, el silencio era espeso. Todo olía a cuero caro y poder.

—Adelante —dijo una voz masculina desde el fondo de la oficina.

Me acerqué, tragando saliva. El ventanal detrás del escritorio dejaba ver toda la ciudad. Y frente a él, de espaldas, estaba él.

Al darse vuelta, sentí que el aire me abandonaba.

Era incluso más intimidante en persona. Alto, impecablemente vestido con un traje negro, la mandíbula marcada, la mirada oscura como petróleo.

Pero lo peor no era su belleza.

Lo peor era cómo me miraba.

Como si ya supiera todo de mí.

Como si tuviera el control antes de que yo pudiera decir una sola palabra.

—Así que… vos sos la famosa Amelia Cruz.

No era una pregunta. Era una sentencia.

—Sí, señor Leoni.

Una sonrisa ladeada se le dibujó en los labios, lenta, peligrosa.

—No hace falta que me llames “señor”. Dante está bien. Pero no te confundas: eso no significa confianza.

Asentí. Sentí que mi voz se perdía en algún rincón de mi garganta.

Él caminó hacia mí, despacio, como un lobo que estudia a su presa. Rodeó el escritorio y se detuvo a escasos centímetros.

—Estás aquí porque tengo un ojo para las personas… útiles.

La palabra me heló la sangre.

—Este contrato incluye campañas fotográficas, presencia en eventos… y disponibilidad total. Lo firmás, o se lo damos a otra.

—¿Puedo leerlo? —pregunté con cautela.

Dante me miró como si hubiera preguntado si podía respirar.

—Obvio. Pero recordá que los relojes en este lugar no tienen paciencia.

Tomé el contrato. Eran cinco páginas, en letra pequeña, plagadas de cláusulas ambiguas. Honorarios, exclusividad, penalidades.

Y una cláusula final, subrayada:

“El contratante se compromete a mantener una relación de confidencialidad, respeto y subordinación con el señor Dante Leoni, según sus requerimientos personales y profesionales.”

¿Qué significaba eso?

—¿Y si tengo dudas sobre esta cláusula…?

—Firmás. O te vas.

Así de simple. Así de brutal.

Miré el papel. Pensé en mi madre, conectada al oxígeno. Pensé en las cuentas. En el techo que podía perder en cualquier momento.

Y firmé.

Mis dedos temblaron mientras entregaba el contrato.

Dante tomó el papel sin siquiera mirar la firma. Dio media vuelta, caminó hacia el balcón de su oficina, y levantó una copa de whisky.

Giró apenas la cabeza y, sin mirarme directamente, levantó el vaso.

—Bienvenida al juego, Amelia.

Sentí que el piso se me movía bajo los pies.

No sabía que esa firma era el principio del fin de mi paz.

Y que ese hombre no era un jefe.

Era una tormenta.

Una maldita tempestad.