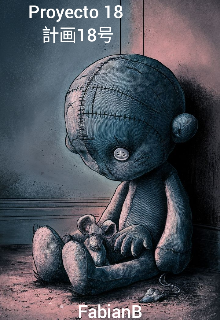

Proyecto 18

Capítulo 3 – Un rastro, una decisión

> (La madrugada se vuelve más fría. Las luces de Tokio ya no parecen mágicas, solo cansadas. Una ciudad despierta a su manera, sin mirar a nadie.)

---

La estación de metro estaba casi vacía.

Un sonido lejano de trenes cruzaba el subsuelo como el eco de un mundo que ya no les pertenecía.

El pañal usado descansaba junto a una mancha seca de sangre, como una firma silenciosa.

Miyuki se agachó. Rozó el suelo con dos dedos.

—Está seco... —murmuró.

—Pero fresco —añadió Kenta, con la vista clavada en las paredes sucias del túnel—. Eso no lleva mucho tiempo aquí.

Souta no decía nada. Sostenía al bebé, envuelto, contra su pecho.

El niño respiraba despacio, como si estuviera soñando.

---

Siguieron caminando.

Frente a ellos, un pasillo largo y desolado, con carteles arrancados, luces de emergencia parpadeando, y anuncios coloridos que se veían tristes en la penumbra.

Allí, entre las baldosas grises, otra gota.

Y otra.

Un rastro de sangre, disperso, irregular, que parecía decir:

"Sígueme, pero no prometo nada."

—

La ciudad estaba en silencio, pero no en paz.

Se oían pasos de gente sin rostro. Puertas cerrándose. Máquinas expendedoras soltando botellas que nadie recogía.

Subieron una escalera angosta que daba a una salida lateral del metro, detrás de una tienda de revistas cerrada.

El aire les golpeó el rostro de nuevo. Afuera, la niebla lo cubría todo. Como si Tokio quisiera esconder lo que había pasado esa noche.

—

Siguieron el rastro hasta una calle secundaria del barrio Minowa.

Allí, los edificios eran más bajos. Viejos. Agrietados.

Una peluquería con la persiana a medio bajar. Un pachinko apagado. Un bar con luces tenues y un gato gordo durmiendo en la entrada.

La sangre se desvanecía poco a poco.

Una gota en la acera.

Otra en el borde de una tapa de alcantarilla.

Y luego… nada.

Silencio.

—

—Se detuvo aquí —dijo Souta.

—O cambió de dirección. O se metió en un auto —sugirió Kenta.

Miyuki giró sobre sí misma, escaneando las calles vacías.

Miró hacia las ventanas. Algunas con luz, otras con cortinas viejas.

Pero nadie los miraba.

Nadie preguntaba nada.

—Es como si... —murmuró— esta ciudad nos estuviera diciendo que no la busquemos.

Kenta bufó.

—Esta ciudad no dice nada. Nunca ha dicho nada. Solo traga y escupe.

—

Souta se sentó en un escalón. El bebé le apretó un dedo con su manita.

—Tiene frío otra vez —dijo—. Y hambre, seguro. Hace más de cuatro horas que lo encontramos.

Miyuki se sentó a su lado. Sacó una barra de chocolate medio derretida y la partió en dos. Le dio un pedazo a Kenta. Otro a Souta.

Ella no comió.

—No tiene sentido —dijo—. No sabemos cómo se llama. No sabemos de dónde vino. No sabemos quién lo parió. Solo… lo tenemos aquí.

—Tal vez es mejor así —dijo Kenta, en voz baja, mirando las luces lejanas de la autopista—. Tal vez… ya lo abandonaron dos veces. Una, en cuerpo. Otra, en corazón.

Souta bajó la cabeza.

—Entonces… ¿qué hacemos?

El bebé abrió los ojos. Miró a los tres, sin entender, pero con una calma que los atravesó.

Fue Miyuki quien respondió.

—Nos lo quedamos.

Kenta la miró como si estuviera borracha.

—¿Qué?

—Nos lo quedamos. Lo cuidamos. No será perfecto, ni bonito. Pero aquí está. Nos eligió, parece. O nosotros lo elegimos a él.

—¿Tú sabes lo que estás diciendo?

—Sí. Y ustedes también lo saben.

—

Souta envolvió mejor al bebé con su bufanda.

El niño volvió a cerrar los ojos.

Kenta chasqueó la lengua, pero no dijo nada.

Solo miró al cielo, que ya empezaba a cambiar de color.

Una luz tenue asomaba entre las nubes: el primer amanecer de ese bebé.

En la ciudad más grande del mundo, tres desconocidos habían decidido ser algo más que nadie.

Padres, madre, hermanos. Lo que fuera.

---

El bebé suspiró.

Y por primera vez desde que lo encontraron… sonrió.