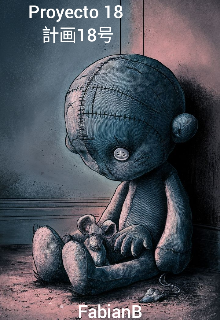

Proyecto 18

Capítulo 5: El Barrio del Diablo

El barrio no tenía nombre oficial. En los mapas aparecía como una zona gris, un sector industrial olvidado, colindando con un río envenenado de basura, óxido y secretos. Pero entre quienes lo habitaban, ese lugar era conocido como el Barrio del Diablo. Un rincón podrido de la ciudad donde la vida se sobrevivía más que vivía.

Las calles parecían heridas abiertas: llenas de basura, charcos de agua negra, ratas grandes como gatos y paredes decoradas con grafitis que hablaban de muerte, dolor o respeto ganado con sangre. Las casas eran esqueletos de concreto, muchas sin puertas ni ventanas. El cielo ahí era más gris que en cualquier otra parte de la ciudad, como si incluso el sol evitara mirar dentro.

Prostitutas del hambre

En las esquinas, las prostitutas no ofrecían placer, sino desesperación. La mayoría eran mujeres jóvenes, algunas apenas adolescentes. Otras eran veteranas de guerra callejera, con cicatrices en la piel y los ojos. Tenían nombres de guerra: “La Mula”, “Sakura”, “Reina”... algunas eran trans, otras solo estaban demasiado rotas para importarles ya qué eran. No cobraban en yenes: cobraban en drogas, en protección, o por una cama donde no fueran violadas esa noche.

Una de ellas, Akemi, tenía apenas 17 años. Su padre la vendió por una deuda de juego. Cada noche se maquillaba frente a un espejo roto apoyado en una caja de madera, y murmuraba: "No soy una persona. Soy un producto. Y el producto no llora."

Adictos de la sombra

Los yonkis merodeaban como zombis. Algunos se pinchaban heroína en plena acera, con la mirada perdida, con los brazos llenos de agujas y la esperanza hecha polvo. Otros solo esperaban que alguien les tirara un poco de “Hachiko”, una nueva droga que mezclaba metanfetamina y medicamentos veterinarios. Destrozaba la mente en días. Pero aliviaba el dolor por unas pocas horas.

Un exmédico, Takeshi, era uno de ellos. Fue cirujano, ahora vivía debajo de una escalera, balbuceando términos médicos mientras intentaba reventarse las venas. Su historia era conocida: operó a un jefe yakuza sin anestesia para salvarle la vida. El jefe sobrevivió, pero no perdonó el dolor. Le cortaron los dedos. Lo expulsaron. Cayó. Nunca se levantó.

Mafias de carne y metal

Las mafias mandaban en todo. Controlaban las putas, las drogas, las armas, los niños. No era una, eran varias. Estaba la Kurohana, dedicada al tráfico de órganos. La Shōtengai, que manejaba el juego y la venta de armas. Y la Yurei-Kai, los fantasmas, una pandilla de asesinos que vivían en los tejados y actuaban solo de noche.

Un líder mafioso, Jin “El Cirujano”, era temido por todos. Tenía un taller de autos que era solo fachada. En el sótano, abría cuerpos. Sacaba riñones, córneas, a veces corazones aún tibios. Nadie sabía cuántas personas habían entrado a su taller sin salir. Los vecinos escuchaban gritos a veces, pero nadie llamaba a la policía. La policía no entraba allí. Y si entraba, era para cobrar su parte.

Pandillas: los hijos del fuego

Las pandillas eran la segunda ley. Eran los huérfanos del sistema, los niños sin nombre. Había varias: los Hijos del Fuego, que se tatuaban llamas en la cara y quemaban autos por diversión. Los Kitsune Rojos, expertos en robos rápidos y hackeo. Y los Oni Negros, conocidos por cazar turistas perdidos para robarles los órganos o venderlos como esclavos.

Un niño de 13 años, Kaito, ya tenía tres asesinatos encima. Se decía que fue criado por un perro callejero y que nunca había ido a una escuela. Le decían “el Diablo Chiquito”. Mataba con cuchillo. Sonreía al hacerlo. Y si lo mirabas mal, te buscaba.

Asesinatos: el pan diario

La muerte era rutina. Nadie lloraba por los cadáveres. Aparecían en basureros, en bolsas negras, flotando en el río o colgados de los postes. Cada semana se encontraban cuerpos mutilados, decapitados, quemados. A veces con mensajes clavados al pecho: “Esto le pasa a los sapos.”

Un caso famoso fue el de Shiori, una mujer que intentó abrir una panadería en el barrio. Regaló pan a los niños, les daba comida a las prostitutas. A los dos meses, la encontraron muerta, con la boca llena de masa cruda y las manos clavadas al horno. Le dejaron una nota: "Aquí no se hornea esperanza."