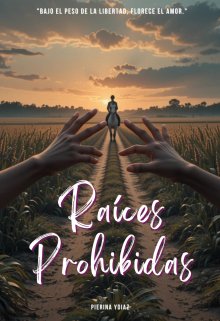

Raíces Prohibidas

Capítulo 3: Cadenas invisibles

Los primeros días en la plantación fueron un suplicio. Isabela despertaba antes de que el sol siquiera asomara por el horizonte y trabajaba hasta que la luna reclamaba el cielo. Sus manos, suaves y delicadas, pronto se llenaron de heridas, ampollas y cicatrices. El trabajo era brutal: cargar sacos de algodón, recoger la caña de azúcar bajo el sol abrasador, acarrear agua para los supervisores blancos y limpiar los suelos de la gran casa, donde nunca podía alzar la mirada.

La primera vez que intentó resistirse, un capataz le cruzó la cara con un golpe seco. Mamá Lula la sostuvo mientras su mejilla ardía como fuego, susurrándole que no debía desafiar a los amos si quería sobrevivir. Isabela apretó los dientes. No lloró. No les daría ese placer.

—Aquí, el cuerpo es esclavo, pero la mente sigue siendo nuestra —le dijo Jamal una noche, mientras masajeaba sus propias manos encallecidas.

Pero ¿cómo podía su mente ser libre si cada día sentía que la encadenaban más y más?

Cada tarea en la plantación tenía su propio tipo de castigo. Si alguien trabajaba lento, el látigo se encargaba de apresurarlo. Si alguien hablaba demasiado, le privaban de comida. Si alguien intentaba huir, lo encadenaban y lo exponían como advertencia para los demás.

Isabela aprendió a moverse rápido, a callar cuando era necesario y a no confiar en los blancos. No tenía elección. La libertad era un sueño que se desvanecía con cada amanecer.

Una tarde, mientras llevaba agua a la cocina de la gran casa, pasó por la sala principal y vio a los dueños de la plantación. Su hijo, aquel que sería su amo en el futuro, estaba sentado con un libro en las manos. Sus ojos la encontraron por un instante, pero ella apartó la mirada de inmediato y siguió su camino.

—Mulata… —escuchó murmurar a una de las mujeres blancas con asco—. Qué error de la naturaleza.

Isabela apretó los puños. Nunca importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente. Para ellos, su existencia misma era un insulto.

Pero no todo en la plantación era desesperanza. En las noches, cuando el campo se sumía en la oscuridad, la comunidad de esclavos se reunía en secreto. Bajo la luz de las estrellas, compartían historias, canciones y oraciones. Isabela descubrió que su voz era un refugio, una chispa de belleza en medio del sufrimiento.

—Canta, niña —le pidió Mamá Lula una noche.

Y por primera vez, Isabela dejó que su alma hablara. Su voz surcó el aire con una melodía melancólica, llena de amor y tristeza, una canción que hablaba de las tierras lejanas que nunca conocería y de los sueños que se marchitaban con cada amanecer.

Cuando terminó, todos guardaron silencio. Y luego, uno a uno, comenzaron a aplaudir suavemente, con lágrimas en los ojos.

—Eres especial, niña —susurró Mamá Lula, abrazándola con orgullo—. Nunca dejes que te apaguen.

En ese momento, por primera vez desde la muerte de sus padres, Isabela sintió algo parecido a esperanza.

No era libre. No sabía si alguna vez lo sería. Pero mientras tuviera su voz y a su nueva familia, aún quedaba algo dentro de ella que no podían encadenar.

#5962 en Otros

#550 en No ficción

#1624 en Relatos cortos

romance accion aventura drama, romance a escondidas, esclavitud y abusos

Editado: 12.04.2025