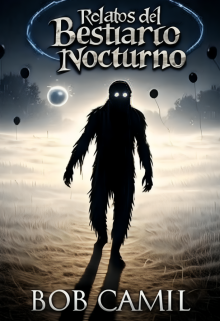

Relatos del Bestiario Nocturno

EL PESCADOR ROJO

El puerto de San Gregorio dormía bajo una niebla espesa, como una lengua salobre que se arrastraba desde el mar. El aire olía a óxido, madera húmeda y pescado viejo. Las barcas amarradas crujían al compás de la marea, como si protestaran por su quietud. Tomás, pescadero desde los quince, caminaba por el malecón con los hombros encorvados por el cansancio y los sueños que aún no cumplía. Soñaba con abrir una tienda propia, lejos de la humedad, lejos de las deudas que lo anclaban al pueblo. En su bolsillo llevaba siempre un pequeño pez de madera que su padre había tallado. Su amuleto. Su ancla.

Al llegar al último tramo del muelle, el farol parpadeó. Y entonces lo vio.

Una figura se recortaba contra la bruma, quieta como un poste abandonado. Llevaba una gabardina larga, de un rojo tan denso que parecía mojado en sangre seca. Un sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero algo colgaba bajo la barbilla: no una barba, sino una maraña de filamentos pálidos, como tentáculos peludos, que se agitaban suavemente, con una vida propia.

La caña que sostenía apuntaba al agua, recta, sin sedal ni anzuelo. A su lado, un balde metálico oxidado temblaba levemente, como si algo dentro respirara.

Tomás se detuvo. No por miedo -aún no- sino por ese tipo de inquietud que no tiene nombre. La brisa se volvió más helada, y durante un segundo, el mundo pareció contener el aliento.

El Pescador Rojo giró lentamente la cabeza. Un gesto apenas perceptible. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima. No habló, pero de su garganta emergió un sonido húmedo, como conchas arrastradas por una corriente subterránea. Luego, un silbido, agudo y doliente, que le erizó la piel a Tomás. Le recordó la risa apagada de su padre, fallecido hacía ya años.

Sintió una presión en el pecho, como si un anzuelo invisible lo hubiera enganchado desde dentro.

-¿Buscas algo, viejo? -preguntó, con una voz que no supo de dónde sacó.

El Pescador no respondió. Solo alzó la caña en un gesto lento, casi cortés. Luego señaló el balde con un dedo largo y nudoso. La niebla oscilaba a su alrededor como si respirara con él.

Había algo en su presencia, en su calma irreal, que desarmaba. No amenazaba. No exigía. Solo... invitaba. Tomás dio un paso. Y luego otro.

El olor a sal se mezcló con algo más: dulce y podrido, como carne en descomposición.

De cerca, la piel del Pescador era una máscara azulada, hinchada, con un brillo resbaloso. No parecía piel humana, sino la piel de algo que nunca debió caminar en tierra. Los tentáculos de su barbilla se entrelazaban en un susurro húmedo, rozándose con una curiosidad viva.

Tomás quiso retroceder. Pero ya no tenía control. El Pescador alzó de nuevo la caña, y aunque no había sedal, Tomás sintió el tirón. No en el cuerpo, sino en el alma. Su mente se oscureció. Lo más profundo de él, sus recuerdos, comenzaron a derramarse: La voz de su madre llamándolo desde la cocina. La primera vez que sintió el mar en los pies. El beso torpe bajo la lluvia.

Todo fluía fuera de sí, como si lo ordeñaran desde dentro.

El balde burbujeó. Algo dentro -una masa viscosa, gelatinosa, brillante- palpitaba con hambre. Los tentáculos del Pescador se alargaron, rozaron el borde del recipiente y se crisparon, como saboreando la esencia que acababan de cosechar.

Tomás cayó de rodillas. El pez de madera resbaló de su bolsillo y rodó hasta el borde del muelle, donde quedó quieto. Tomás alzó la vista, los ojos nublados. Pero el Pescador Rojo ya no estaba.

La caña, el balde, la gabardina roja... todo se había desvanecido como tragado por la bruma.

El farol parpadeó una vez más, y el silencio lo envolvió.

Tomás se puso de pie. Caminó hasta su casa sin mirar atrás. El eco de un clic húmedo lo acompañó todo el camino, como un susurro alojado entre sus costillas.

A la mañana siguiente, abrió su puesto como siempre.

Cortó pescado. Sonrió. Cobró a los clientes. Saludó con esa cordialidad mecánica que nadie cuestiona. Pero sus ojos estaban vacíos, como si lo observaran desde muy lejos. Sus gestos eran precisos, pero faltos de alma. Ya no reía. Solo mostraba los dientes.

Nadie notó nada, no al principio.

Esa noche, con la marea baja, un niño jugaba cerca del muelle. Bajo el farol titilante, creyó ver a alguien. Una figura con sombrero. Una gabardina que brillaba como carne recién cortada.

Un sonido -clic, clic, clic- como un anzuelo frotando hueso.

El niño se detuvo. Sintió algo tirando suavemente de su pecho. Y aunque no entendía qué era... ya no lo quería soltar.

#102 en Terror

#170 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025