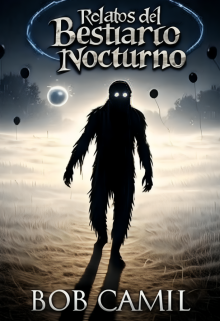

Relatos del Bestiario Nocturno

AQUEL QUE BOSTEZA

Lara cerró la laptop con un clic seco, y el azul de la pantalla le quedó impreso en los ojos como una quemadura. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el lejano rumor del tráfico nocturno. Llevaba horas editando una revista que ya no le importaba. El diseño editorial era lo único que la mantenía atada a la realidad, aunque últimamente ni eso alcanzaba.

A sus veintiocho años, Lara vivía sola en un departamento que olía a humedad y tinta vieja. Dormía mal. No de insomnio, sino de un sueño inútil. Se despertaba cada mañana con los ojos hinchados, la lengua áspera, y una niebla en el pecho que no se deshacía con café. No era tristeza, no del todo. Era otra cosa, más física, más profunda. Una fuga lenta. Como si alguien, o algo, bebiera de ella por las noches.

Había probado de todo: cambiar el colchón, hacer yoga, renunciar al azúcar, incluso dormir acompañada. Eso último era peor. Quien dormía junto a despertaba agitado, con recuerdos de sombras en las paredes y la certeza de no haber estado solos.

Ella no soñaba. Solo sentía el peso.

Empezó a registrar todo: horarios, temperaturas, posiciones al dormir. Grabó sus noches con un viejo dictáfono. En las grabaciones no había voces, pero sí un sonido bajo, como un bostezo contenido. Lo mismo todas las noches. Siempre a la misma hora: 3:21.

El espejo del baño comenzó a inquietarla. Su reflejo tardaba una fracción de segundo en reaccionar. Una noche, lo cubrió con una toalla, y al hacerlo, juró ver algo detrás de sus hombros. Después de eso, evitó los reflejos. Selló las rendijas de las ventanas. Apagó todos los relojes.

Y aun así, el bostezo volvía.

Un martes cualquiera, hojeando un libro de cuentos populares para un encargo, una hoja suelta cayó entre sus piernas. No era parte del libro. Era una carta, escrita a mano, con trazos torpes. Decía:

"Si lo oyes, no te muevas. Cierra el umbral. No dejes que vea que estás despierta."

Esa noche no grabó nada. Se durmió boca abajo, con la luz del pasillo encendida, como hacía de niña. Y por primera vez en meses, amaneció sin el peso en los huesos. Sintió algo cercano a la alegría.

Pero al revisar su diario, encontró una línea que no recordaba haber escrito. Su letra, su tinta, pero no su memoria:

"A las 3:21, alguien respiró conmigo."

Instaló una cámara. No por miedo, sino por necesidad. Quería saber si estaba perdiendo la cabeza, o si había algo más. Grabó una sola noche.

En la grabación, a los veintiún minutos de las tres, algo descendía del techo. No tenía forma fija. Era como una sábana húmeda flotando, densa y temblorosa. No tenía rostro, pero dentro de su cuerpo algo se abría y cerraba, como un ojo sin párpado. Pequeñas manos blancas, delgadas como ramas de invierno, salían de su centro y se retraían al ser vistas.

Se inclinaba sobre ella. Lara dormía inmóvil, pero su pecho subía y bajaba con espasmos. De su boca salía una bruma tenue que la criatura absorbía, como un aliento robado con delicadeza.

Entonces, el sonido. Un bostezo. Lento. Cálido. Demasiado humano. Como si algo intentara recordarle que una vez fue carne.

Esa mañana, Lara despertó llorando. No sabía por qué. Solo sentía una ausencia en el centro del pecho, como si alguien hubiera apagado la luz de adentro.

En foros antiguos, encontró menciones vagas de lo mismo. Lo llamaban Aquel que bosteza. Un ente parásito, aferrado a la frontera entre el sueño y la vigilia. No mataba. No poseía. Solo... se alimentaba. De la energía que une cuerpo y voluntad. De eso que hace que uno quiera levantarse, reír, amar, recordar.

Lara entendió que no estaba sola. Pero también entendió que no volvería a ser del todo ella.

Vendió sus cosas. Se mudó a una cabaña en el bosque, donde no había espejos ni relojes ni internet. Allí dormía sin grabarse. Bajo los árboles, el silencio era espeso y natural, sin zumbidos, sin respiraciones prestadas. Por un tiempo, creyó haberse curado.

En su diario escribió:

"Soñé con la nada. No vi nada. No oí nada. Dormí bien."

Pero esa mañana, al abrir los ojos, sintió el aire distinto. Más húmedo. Más pesado.

El bosque estaba quieto. Los pájaros no cantaban.

Sobre la repisa, el viejo reloj digital -sin baterías- mostraba una hora: 3:21.

Y entonces lo oyó. Un bostezo. No aterrador. No violento. Solo cansado.

Como si llevara siglos esperándola.

#106 en Terror

#175 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025