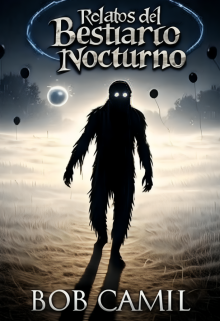

Relatos del Bestiario Nocturno

EL CONDE DEL TELÓN

Soy el Conde del Telón, soberano del escenario, tejedor de sueños bajo la mirada del reflector. Mi teatro, esta ruina sagrada, se estremece esta noche, su corazón astillado revive con las pisadas de una intrusa. El aire vibra con su presencia, un pulso de vida en mi catedral de polvo. La he nombrado Mara: una heroína sin libreto. Su linterna corta la penumbra como una advertencia, y sus pasos marcan el preludio de mi gran acto. Me elevo desde las sombras, mi figura apenas un trazo de tinta, mis ojos dos luceros blancos. Bienvenida, musa mía, al espectáculo que nunca termina.

El teatro despierta. Las tablas rotas suspiran bajo mi capa, cosida con las vidas de quienes alguna vez interpretaron aquí. La máscara se ajusta a mi rostro como un suspiro robado, sus contornos una memoria ajena. Mara está al borde del escenario. Su luz tiembla. Su aliento también.

—¿Quién está ahí? —pregunta, su voz firme, un filo en la oscuridad. Me inclino. Cada movimiento mío es una danza; mi capa gira, un presagio. —Querida mía —declamo—, soy el Conde del Telón, tu maestro, tu guía en este drama divino. ¡Da un paso adelante, que el telón ha subido! Sus ojos me atraviesan, firmes, inquisitivos. Siento la chispa de su atención: es su propio reflector. Mara no es una simple intrusa. Sus botas desgastadas y su chaqueta remendada hablan de batallas.

—¿Qué es este lugar? —pregunta al avanzar, su linterna revelando el brillo roto de las arañas del techo. Río, una carcajada que baila entre vigas carcomidas.

—¡Mi reino! Aquí cada alma juega su papel, y tú, estrella improvisada, has llegado sin líneas. No temas. ¡Juntos escribiremos una historia que hará temblar al cielo!

Duda. Pero hay un destello en su mirada—curiosidad, quizás desafío. Sé que jugará, aunque solo sea para descubrir mis mentiras.

La guío por mi santuario. —¡Contempla! —exclamo, apuntando al balcón, donde las sombras representan un baile de amantes y traidores. Me coloco una máscara. Está tibia. Sus ojos abiertos aún suplican. Me convierto en un pícaro, acechándola con amenaza teatral. Ella ríe, tensa, pero no se aparta. Tiene ingenio, y me responde con rapidez. Cambio de papel: una reina en duelo, un caballero vengativo. Cada máscara encaja como piel, cada rol una reliquia alimentada con vidas ajenas. El escenario respira. El aire huele a rosas marchitas y algo más... algo oxidado.

Improvisamos una tragedia. Mara es la acusada, yo el juez, mi voz una sentencia ardiente.

—¡Confiesa, alma descarriada! —clamo con una espada roma en mano. Ella se planta con firmeza, pero sus ojos se desvían a las bambalinas. Allí, mi guardarropa: capas, chalecos y máscaras, algunas brillando bajo su luz. Se acerca, roza una bufanda. —Esto... está húmedo —susurra, iluminando una gota roja. Me interpongo. Río, demasiado alto. —¡Solo utilería! ¡La sangre viva de nuestro arte! Pero su mirada no se aparta. Y mi corazón —¿aún late?— tropieza.

La obra se desborda: escenas de pasión, traición, un duelo bajo una luna pintada. Mara es mi igual. Sus palabras cortan, su presencia me enciende. Pero es astuta. Al llegar al clímax del juicio, se lanza hacia el panel de control. Sus dedos encuentran los interruptores antiguos. Las luces se apagan. El escenario queda en sombras. El aire cambia. El espectáculo se detiene.

Ya no soy el Conde. Soy Arthur. Solo Arthur. Un hombre que amaba este lugar, que vivía para la luz. Mi capa es un peso muerto. Mi máscara, una cárcel. Me desplomo. Las manos me tiemblan. —Corre —susurro, apenas un crujido—. Por favor, Mara. Corre.

Los recuerdos me inundan: la caída del teatro, los acreedores, el silencio donde antes rugía el aplauso. Yo era un actor. Vivía para cada papel. El escenario era mi hogar... pero murió. Y no pude dejarlo ir. Dejé de comer, de dormir. Algo oscuro creció en mí. Algo que tomó mi pasión y la convirtió en hambre. Me transformó en esto: el Conde. Y tejí mi arte con vidas robadas.

Los veo. A los que tomé. Un niño, su chaqueta ahora es mía, su risa mi obertura. Una mujer, su piel mi máscara, sus ojos aun suplicando. Y ella... mi amor. Su vestido fue el primero que usé. Su voz, la última que escuché siendo humano. —Lo siento —gimoteo, arrancándome la máscara, pegajosa con vergüenza. Mara se arrodilla a mi lado. Su linterna parpadea. Su rostro, suave con algo parecido a la compasión. —No eres un monstruo —dice, su mano temblando cerca de la mía—. Eres alguien. Arthur, ¿verdad? Sus palabras me hieren más que el rechazo. Veo a Arthur: recitando sonetos, la mano de un amor entre las suyas, el escenario vibrando de sueños. —Lo fui —respondo. Las lágrimas me cruzan la cara sin máscara—. Pero no puedo detenerme.

Me levanto, guiándola hacia la puerta. Mi voz, por un momento, es humana. —Vete. Antes de que la luz me encuentre. Mara duda. Me mira, buscando algo. Y por un instante... confía.

Pone la mano en el picaporte. Estoy listo para dejarla ir. Para dejar que Arthur gane. Pero se gira. —Puedes venir conmigo —dice. Su fe en mí me desgarra. Niego con la cabeza. Doy un paso atrás. Las sombras me envuelven.

Entonces llega— Un rayo de amanecer. Cruza el techo roto, como una orden final del universo. El teatro despierta. Un murmullo de aplausos invisibles me envuelve. Soy el Conde del Telón otra vez. Mi capa ruge. Mi máscara arde con propósito.

—¡Oh, heroína resplandeciente! —clamo, mi voz un himno a la escena—. ¡La historia exige su cierre, su telón carmesí! Mara se paraliza. —¡Arthur, no! ¡Tú puedes...! Pero el escenario es mío. Y el acto debe terminar.

Mis manos se mueven con la gracia de un bailarín. Su grito es breve, una nota perdida en mi aria. Cae. Su linterna gira, su haz recoge una gota roja sobre las tablas. Me arrodillo. Rozo su cabello con la ternura de un amante. —Una actuación inigualable —murmuro, mi voz suave. Final. Tomo su bufanda, azul como el crepúsculo, y la cuelgo de mis hombros. Un hilo más en mi tapiz. El teatro suspira. Las sombras se inclinan. Y yo me alzo. La luz es mi corona.

#104 en Terror

#171 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025