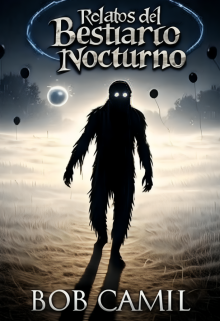

Relatos del Bestiario Nocturno

EL ENCARGADO

Escribo esto porque siento que me deshago, como tinta diluyéndose en agua. Me llamo Sarah, tengo treinta y dos años, y vivo sobre la biblioteca del pueblo, donde el silencio pesa más que los libros y la niebla se enreda en los árboles como si no quisiera irse. Siempre fui la hija distante, la hermana que huyó, la que decepcionó sin alzar la voz. Pero nada me quebró como la muerte de Tom. Mi hermano.

Un accidente absurdo. Un coche volcado en una curva que todos conocen. La llamada perdida en mi buzón de voz: "Sarah, llámame, ¿sí?" No respondí. No a tiempo.

Fue en su funeral donde lo vi por primera vez. Algunos lo llaman el Encargado. Yo no sabía su nombre entonces. Solo supe que algo había cambiado en mí cuando lo abracé.

Era una tarde gris de noviembre, una de esas en que la lluvia no limpia, sino que entierra. La iglesia estaba abarrotada, y sin embargo, me sentí sola. El aire en el sótano olía a café rancio y flores marchitas. Me mantuve junto al ataúd un rato, mirando el rostro de Tom, demasiado liso, demasiado quieto. Yo no lloraba. No podía. Sentía que el dolor estaba en algún lugar profundo, atrapado, como una astilla en el alma.

Me alejé a una mesa con galletas duras y platos de cartón. Fue entonces que lo sentí. Una presencia. No una persona, sino una certeza: algo estaba justo detrás de mí. Al voltear, lo vi.

Alto, más de dos metros, encorvado como si el mundo le pesara. Vestía de negro, pero su ropa no era de esta época, ni de ninguna. Un abrigo largo, sin costuras visibles, que parecía absorber la luz. Su rostro... no puedo describirlo. Estaba ahí, pero no del todo. Como el recuerdo de un rostro más que un rostro real. No dijo nada. Solo me miró. Y sin entender por qué, me sentí vista. De verdad.

Entonces abrió los brazos.

No sé qué fuerza me empujó a él. Tal vez la necesidad de dejar de cargar con algo que no sabía que llevaba. Me hundí en ese abrazo, y el mundo se deshizo. Su piel era cálida, acogedora. El nudo en mi pecho se aflojó. Y lloré. Como no había llorado nunca. Como si ese abrazo conociera todos mis secretos. Vi a Tom. No muerto, sino niño. Sonriendo. Enseñándome a andar en bicicleta, sus manos en mi espalda. "Tú puedes, Sarah."

Cuando me separé, él ya no estaba. El murmullo del sótano volvió. Nadie lo había visto. Solo yo. En mi muñeca, por un momento, apareció un espiral azul, tenue. Se desvaneció cuando lo toqué.

Esa noche dormí como no lo hacía en años. Pero los sueños comenzaron.

Tom estaba en una habitación sin puertas ni ventanas. Las paredes eran suaves, como acolchadas, iluminadas por una luz azul que no tenía fuente. Me miraba con tristeza, sus manos entrelazadas. "No llamaste", decía. Yo intentaba tocarlo, pero mis manos lo atravesaban. En una esquina, el Encargado nos observaba. Silencioso. Siempre allí.

Me desperté empapada en sudor. Y vi el espiral otra vez, ahora en mi cuello, reflejado en el espejo. Azul. Latente. Luego parpadeé, y ya no estaba.

Los días siguientes fueron peores. En cada sueño, Tom estaba más cerca. Su voz, más dolida: "Me dejaste solo". Y el Encargado, siempre presente, de pie en alguna sombra, vigilando. Empecé a verlo despierta. Entre estanterías de la biblioteca, detrás de los lectores. Su figura borrosa en el reflejo de las vitrinas.

La espiral comenzó a moverse. A arder. Una fiebre se instaló en mi pecho. Los libros me temblaban en las manos. Mi reflejo ya no me seguía con la misma expresión.

Revisé el video del funeral, que un primo grabó. En el momento en que estoy sola, frente a la mesa, hay un salto: cuatro segundos de ausencia. Una distorsión de luz. Luego regreso, como si nada. Pero la voz de Tom, que nadie grabó, se oye en el fondo: "Lo dejaste entrar."

Me obsesioné. Investigué en los archivos de la biblioteca. Busqué en viejos diarios, leyendas, supersticiones. Encontré relatos de una figura parecida, siempre en funerales. "El Otro Doliente", lo llamaban a veces. Nadie recordaba haberlo visto, pero siempre estaba ahí. Una viuda en 1891 murió sonriendo tras el entierro de su hijo. Llevaba una espiral tallada en la palma. Un maestro en 1974 desapareció tras el velorio de su hermana. Su diario estaba en blanco salvo por páginas llenas de espirales, dibujadas una y otra vez. Algunos lo llamaban consuelo final. Otros, un ladrón de almas tristes.

Fui a ver a Brenda, mi hermana. Hacía años que apenas hablábamos. Su departamento olía a incienso barato y café viejo. Me abrió sin preguntas. Le conté todo: el funeral, el abrazo, los sueños, la espiral. Me escuchó con atención. Me tomó la mano. Estaba fría. Me dijo: "No estás sola." Y por un instante, creí que era verdad.

Esa noche dormí en su sofá. Soñé con Tom de nuevo. Me tocó la mano. "Ven conmigo." Pero esta vez el Encargado no me miraba a mí. Miraba a Tom. Abrió los brazos. Y Tom dio un paso hacia él. Me desperté gritando. Brenda me sacudió. Mi piel ardía. En el espejo de su sala, vi la espiral. Azul, brillante, en el centro de mi pecho.

Me fui al amanecer. No podía arrastrarla conmigo.

Ahora escribo esto desde mi departamento. Afuera, la niebla golpea los cristales. La biblioteca está cerrada, los libros enmudecidos. La espiral no deja de moverse bajo mi piel, creciendo. Anoche, él estuvo junto a mi cama. No hizo nada. Solo esperó. Yo le susurré: "Aún no." Y desapareció. Pero sé que volverá.

Hoy llamé a Brenda. Solo le dije que la quiero. Que lo siento. La línea se cortó. Escuché la voz de Tom: "Sígueme."

Ahora sueño con Tom cada hora. Su rostro se confunde con el mío. Su voz está en las paredes. La espiral ya no es un símbolo: es un camino. Lo veo en las cubiertas de los libros, en las lápidas del cementerio. Azul. Infinito.

El Encargado no es cruel. Pero tampoco es misericordioso. Su abrazo reconforta, sí. Pero ata. Marca. Transforma.

Perdóname, Tom, por no contestar. Perdóname, Brenda, por desvanecerme.

#102 en Terror

#170 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025