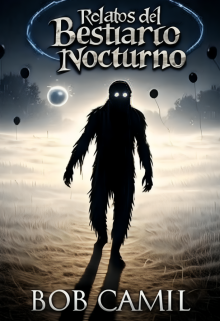

Relatos del Bestiario Nocturno

TETSURAGI

El zumbido no se detiene.

Está en mis huesos, en mi saliva, en el fondo de cada latido. A veces lo oigo detrás de las paredes. A veces viene de adentro. Cuando cierro los ojos, lo veo vibrar en el aire como una cuerda tensa a punto de partir.

No he dormido en semanas. No de verdad. Solo caídas negras, ráfagas de olvido, hasta que despierto jadeando con el gusto del óxido pegado a la lengua. Me llamo Viktor, o me llamaba. Era soldador en los astilleros de Murmansk. Un hombre común, con manos curtidas por el frío y grasa bajo las uñas. Hasta que eso emergió del mar.

Hasta que Tetsuragi me vio.

Escribo esto en un almacén oxidado, rodeado de grúas partidas y vigas abiertas como costillas. Mis dedos tiemblan y el bolígrafo raspa el papel con torpeza. Pero necesito dejar esto. Necesito que alguien sepa que existí. Que vi a la bestia de hierro nacer, que sentí su aliento rozar mi carne antes de que comenzara a corroerme desde adentro.

Fue en el invierno de 2022. El cielo colgaba bajo, color plomo, y el aire olía a sal vieja y gasóleo. Estaba en el turno de noche, como siempre. La nieve caía sobre el astillero y las luces halógenas la teñían de amarillo. Las grúas chirriaban, los contenedores tintineaban con cada ráfaga, y los barcos inacabados dormían en seco como esqueletos varados.

En el comedor, los viejos hablaban a veces de un "devorador", un rumor enterrado en historias de vodka barato y plataformas petroleras perdidas en Siberia. Decían que algo se despertó bajo la tundra cuando una cuadrilla desapareció en 2003. Yo reía. ¿Quién no? Pero esa noche, el aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Y entonces lo oí por primera vez.

Un zumbido. Bajo, profundo. No venía de ninguna máquina. Era más antiguo. Como si la tierra estuviera quejándose.

Mi soplete chisporroteó. Un temblor corrió por la losa, y no fue vibración mecánica, sino algo vivo, latiendo en lo hondo. Yuri, mi capataz, apagó su herramienta. "¿Escucharon eso?", murmuró. Todos nos quedamos quietos.

Entonces llegó el crujido. Metal frotándose con metal, como puertas oxidadas raspando contra el mundo. Y luego el golpe. Seco. Gigante. El concreto se rajó.

Corrimos hacia la baranda del muelle. El mar estaba negro y plano, pero algo emergía. Sin olas. Sin sonido. Solo la vibración.

Tetsuragi.

Su cuerpo era una montaña de placas oxidadas, ensambladas sin orden, como si hubiera sido forjado por manos ciegas. Cuatro patas delanteras, anchas, articuladas, con garras que cortaban la piedra como pan. Dos patas traseras, gruesas como torres, se enterraban en el concreto con cada paso. Su cabeza era un bloque sin rostro. En lugar de ojos, una membrana translúcida palpitaba con un resplandor tenue. Sentía, supongo. No miraba. Percibía.

Y su boca—Dios—no era una boca. Era una trampa, una mandíbula que se abría de lado, como una tenaza, revelando engranajes húmedos y espinas óseas. Cuando devoró el primer pilar, el sonido me atravesó el estómago: un molido grotesco, húmedo y metálico. Como si moliera huesos y acero al mismo tiempo.

Su cola, larga, serpenteante, terminaba en una masa puntiaguda, como una bola de demolición cubierta de cuchillas. No nos miraba. No le hacía falta.

Tomó una grúa como si fuera de papel y la metió en sus fauces. Mientras trituraba el acero, sus placas se movían, encajando, creciendo. El metal se fundía con su carne.

Y entonces Ivan, el más joven del grupo, corrió hacia sus herramientas. Quizá pensaba salvar algo. O quizás no pensaba nada. La cola se agitó y lo deshizo en un instante. No hubo grito. Solo una mancha roja y el olor a sangre hervida.

Yo huí. Me arrastré por el suelo aceitoso, vomitando de miedo. Me encerré en un cobertizo y vi el resto desde una rendija. Tetsuragi desgarró contenedores, se bebió la proa de un carguero. El sonido no cesaba: la molienda constante, la digestión lenta y viva de todo lo que tocaba. Cuando volvió al mar, dejó tras de sí un cementerio de hierro y carne mezclada.

Me fui de Murmansk esa misma semana. Quemé mi ropa, dejé mi casa, no toqué el agua nunca más. Me interné en tierra, saltando de fábrica en fábrica, buscando lugares donde el mar no llegara. Pero el zumbido me siguió. Al principio en sueños. Luego, en los dientes. En los huesos.

Un año después lo volví a ver. Estaba en una fundición en las afueras de un pueblo polvoriento. Me despertó un chasquido seco, como una soldadura mal hecha. Afuera, el cielo se iluminaba con chispazos, pero no venían de máquinas. Venían de garras raspando calderas.

Tetsuragi. Más grande. Más lleno de placas, más deforme. Sus patas tenían nuevos apéndices, como si los lugares que devoraba se quedaran dentro. No me buscaba. Pero su membrana tembló cuando lo miré. Lo supe. Me sintió.

Desde entonces lo he visto cuatro veces más: en refinerías, astilleros, acerías. Siempre donde el metal canta. Nunca caza. Pero siempre devora. Siempre crece. Siempre me siente.

Ahora estoy en este almacén, lejos del mundo, pero lo oigo acercarse. El zumbido ya no está fuera. Vibra en mi pecho como un motor desajustado. Me sangran las encías. Mis uñas se despegan solas, y debajo hay algo más duro. Más opaco.

Anoche, vi su sombra desde la ventana. Bloqueaba la luna. Rompió un barco en dos como si fuera de cartón. Sus patas se arrastraban dejando surcos, y su membrana brillaba al ritmo de mi respiración. Me escondí, pero no sirve. Lo supe cuando una de sus garras atravesó la pared como mantequilla, a centímetros de mi rostro.

No me tomó. Pero dejó algo. El zumbido cambió.

Ahora late conmigo.

Mis manos ya no escriben. Raspan. Dejan marcas en las paredes, en el suelo. No con tinta. Con algo más áspero. A veces me despierto y hay surcos en mi piel. Mis huesos duelen, pero no es dolor. Es presión. Como si algo adentro empujara para salir.

Quizás ya no soy humano.

Quizás soy un germen.

#104 en Terror

#171 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025