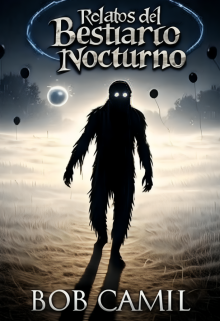

Relatos del Bestiario Nocturno

DUPPY VS EL CONDE DEL TELÓN

El teatro estaba muerto. Frío, lúgubre, en ruinas... y sin embargo, algo en sus entrañas aún respiraba. Encogido al borde de un pueblo olvidado por el mundo, el edificio se alzaba como un mausoleo de ladrillo carcomido y madera astillada. Su marquesina, agrietada como una mandíbula rota, colgaba letras desvencijadas que caían al vacío. El viento se colaba por las ventanas rotas, susurrando promesas falsas entre el polvo. Dentro, el aire olía a óxido, terciopelo podrido y recuerdos muertos.

Era un santuario profanado. Y su amo, el Conde del Telón, dormía entre telarañas de silencio. Pero esa noche, alguien se atrevió a entrar. El Conde lo sintió de inmediato. Esta vez era distinto. Y, de algún modo, familiar.

Desde los bastidores emergió su figura erguida, como un espectro esculpido en la noche. Arrastraba una capa tejida con las vidas que había marcado, hilos de tragedia enredados en cada pliegue. La máscara que ocultaba su rostro era de porcelana cuarteada: una parodia inmóvil de la expresión humana. Sus ojos, dos orbes blancos sin pupila, rasgaban la penumbra con un fulgor sin alma.

—¿Quién osa profanar mi obra eterna? —su voz era una daga, cada sílaba doblando las sombras a su antojo.

Una risa respondió, aguda como el crujir de un espejo roto.

Desde las sombras emergieron dos presencias. Una era un hombre... o lo que quedaba de él: enjuto, con la piel tensa sobre huesos que ya no le obedecían. La otra, adherida a su brazo como un tumor animado, era una marioneta: Duppy. Criatura de felpa enmohecida, con una sonrisa rasgada de oreja a oreja. Uno de sus ojos era un botón negro apagado; el otro, un azul incandescente que ardía con inteligencia cruel.

El hombre habló, pero la voz no era suya. Duppy había tomado el control hacía mucho tiempo. El cuerpo ya no tenía voluntad para resistirse. Compartían carne, pero el títere mandaba.

—¡Cuidado, alteza! El telón cayó, y nadie te avisó. Este teatro... ya es mío.

El Conde ladeó la cabeza.

—¿Un parásito envuelto en carne robada osa reclamar mis tablas? —su tono goteaba desdén, aunque en su interior una chispa de intriga se encendía. Aquella criatura no era un simple utilero: portaba un hambre primitiva que rivalizaba con la suya. Y en lo profundo, ya sabía quién era.

Después de todo, el Conde era la cúspide del arte teatral, y había oído las leyendas de ese enigmático personaje. El teatro contuvo el aliento. Las sombras se inclinaron, ansiosas por el drama que se avecinaba.

La sonrisa de Duppy se ensanchó. El brazo de su huésped se sacudió como tirado por hilos invisibles.

—¿Tus tablas? Este tugurio es un cadáver... y tú eres el gusano que se corona rey. —Apuntó con su bracito. Su ojo azul centelleaba—. Yo soy el fuego que este lugar necesita. Tú, ceniza disfrazada.

Como el Conde, Duppy también conocía a su rival. El medio era demasiado pequeño para no cruzarse. Pero Duppy tenía un as bajo la manga: información. Había poseído en otra vida a un compañero cercano a Arthur, y lo recordaba. No solo conocía al Conde. Conocía a Arthur.

El cuerpo del hombre se lanzó hacia el escenario. Sus dedos temblaban, intentando resistirse, pero la risa de Duppy ahogaba todo rastro de súplica. Estaba decidido: no podía tolerar que existiera alguien con más talento actoral que él. Ese era el momento de acabar con El Conde.

La risa del Conde resonó como un trueno, rica y escalofriante. Avanzó flotando, su capa se desplegó como una tormenta.

—Yo soy el Conde del Telón. Tejedor de tragedias. Soberano de esta ruina sagrada. Tus bromas no son dignas de mi arte.

El cuerpo del huésped de Duppy se deslizó con fluidez arácnida, tanteando los límites del escenario, probando la paciencia del Conde. Por un segundo, los ojos del hombre brillaron con un ruego fugaz... pero la sonrisa de Duppy solo crecía más.

El Conde alzó la mano. El teatro respondió. La araña de cristal tintineó como dientes rotos. Las cortinas, pesadas de tristeza, se estremecieron, enroscándose como lenguas carmesíes.

—Tus actos son una convulsión efímera. Mi arte es eterno. Un tapiz de almas tejidas a mi voluntad —dijo, señalando hacia la platea, donde figuras espectrales titilaban en los asientos—. Contempla a mi audiencia. Por siempre mía. ¿Y tú qué tienes... sino ecos robados?

Los ojos de Duppy se clavaron en la multitud fantasmal. El cuerpo del hombre tembló. Por un instante, la fanfarronería del títere vaciló... pero se recompuso, forzando al huésped a lanzarse al escenario.

—¿Ecos? Yo tengo poder, Conde. Los hago reír hasta que el corazón les revienta, hasta que ruegan por más. Yo los libero, un grito a la vez.

Levantó el brazo del hombre y el escenario tembló. Utileros invisibles cayeron como si el puro deseo de Duppy los hubiese derribado.

El Conde se detuvo. Su máscara era inmutable, pero una sombra de dolor cruzó sus ojos. Arthur, el hombre que alguna vez fue, que vivió por el escenario y murió en silencio, aún respiraba en algún rincón oculto. Y las palabras de Duppy... lo llamaban.

—¿Libres? —susurró, su voz repentinamente suave. Casi humana.

El teatro se inmovilizó, el aire denso de anticipación.

Las miradas se cruzaron. El Conde y el títere. En ese silencio, se midieron. Dos depredadores, una sola presa.

El ojo azul de Duppy brillaba con desafío. Pero el negro... el negro se apagó, como si, en lo más profundo, algo reconociera el verdadero dominio del Conde. Este, a su vez, sentía el hambre del títere, una fuerza caótica que amenazaba con deshilachar su tapiz.

El escenario estalló.

Las cortinas se lanzaron como lianas carmesíes, vivas, enroscándose con furia para atrapar al huésped de Duppy. El títere lo forzó a esquivar con una risa incesante. Agarró un reflector roto y lo arrojó con fuerza antinatural. El Conde lo desvió con un giro de su capa: el metal se disolvió en cenizas antes de tocar el suelo.

Duppy se burlaba de cada movimiento del Conde mientras su huésped saltaba sobre una mesa colapsada. El aire se deformó con un calor enfermizo y una onda de fuerza explotó, astillando las tablas.

#103 en Terror

#175 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025