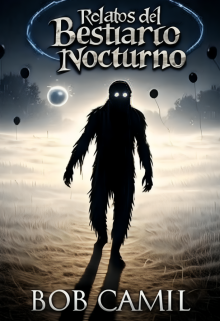

Relatos del Bestiario Nocturno

EL BOSQUE DE LOS ARREPENTIDOS

El aliento de la niebla lamía la tierra húmeda en las afueras de un pueblo olvidado. Allí donde los mapas se desdibujaban y los nombres ya no hacían eco, comenzaba un bosque que no conocía estaciones. Los árboles no brotaban de semillas, sino de cuerpos quebrados por el dolor. Cada tronco, una lápida viva. Cada raíz, una soga para el alma. Se decía que aquellos que murieron deseando volver, despertaban en madera.

El aire olía a hojas podridas, a tierra revuelta con culpa. Había un rumor en la brisa, como el murmullo de alguien que pide perdón con la boca llena de tierra.

Emiliano caminaba. Su figura temblaba bajo el abrigo empapado. En la mano, apretaba una hoja arrugada: la carta de despedida de Lucía, su hermana. Nunca la había leído. El sobre seguía sellado desde la noche en que ella desapareció entre la niebla.

—"El bosque guarda a los que se arrepintieron", le dijo un viejo con voz como ramas rotas. "Pero no los libera gratis."

Lucía había dejado el mundo sin despedidas, sin respuestas. El silencio que ella dejó era un pozo que se abría más cada día. Emiliano había venido con la absurda esperanza de que algo, lo que fuera, pudiera devolverle al menos una palabra suya. No sabía que el bosque ya había empezado a tragarlo desde el momento en que deseó que fuera posible.

La niebla lo recibió como si lo conociera. No hacía frío, pero el vaho colgaba de su piel como una telaraña. Las horas se doblaban en aquel lugar: el sol no amanecía ni se ponía, y todo parecía suceder entre parpadeos de sombra. Los árboles no eran árboles: sus troncos torcidos recordaban espaldas encorvadas, sus ramas parecían dedos que buscaban sin encontrar. La corteza sudaba un líquido espeso, casi negro, con un perfume metálico. Algunas raíces latían débilmente bajo sus pies.

Y entonces empezaron los susurros.

Primero tenues, como viento entre hojas. Después, palabras. Nombres. Lamentos.

—"Ayúdame."

—"No quise hacerlo."

—"Perdón."

—"Estoy aquí."

La voz de Lucía no tardó en mezclarse entre ellas. Su risa, tenue como un recuerdo. Su forma de pronunciar su nombre. Emiliano se detuvo. Miró en todas direcciones, pero no había nadie. Solo árboles. Árboles que parecían inclinarse hacia él. Siguió caminando, como guiado por una cuerda invisible hecha de culpa. Hasta que lo encontró.

Era más delgado que los demás, y su corteza era suave, casi lisa, como si acabara de brotar. En ella, apenas visibles, estaban marcados los trazos de una mano pequeña, una que conocía bien. Las ramas se agitaban aunque no soplara viento. El árbol parecía temblar. Vivir.

Cuando lo tocó, la savia brotó caliente, espesa, roja. Retrayó la mano como si lo hubiese mordido. Fue entonces cuando el bosque se detuvo. El susurro cesó. Y algo se levantó de entre las raíces. Era el Custodio de las Raíces.

No caminaba: flotaba. Su cuerpo parecía tallado en madera quemada, con nudos por ojos que giraban hacia él como bocas sin dientes. Cada movimiento traía consigo el crujido de ramas partidas y el olor agrio del humus podrido. De su espalda colgaban lianas como cabellos mojados. Su voz era la de un árbol cayendo.

—"Todos quisieron volver. Ninguno quiso pagar el precio."

Emiliano no podía moverse. El Custodio no amenazaba: simplemente era. Un testigo eterno. Un guardián de las decisiones que ya no podían deshacerse.

—"Este tronco es tu hermana. Tu dolor la trajo. Tu miedo la selló. Y ahora, tú puedes liberarla."

Una visión lo envolvió sin aviso. Lucía, viva. Sonriendo. Con los ojos llenos de luz, extendiéndole la mano. "Hermano...", decía, su voz un hilo de lo imposible.

—"Toma su lugar.", dijo el Custodio. "Canta por ella. Sé el nuevo testigo. El bosque necesita una voz para atraer a los próximos."

Una de las raíces se alzó, acariciándole el tobillo como una promesa. El árbol de Lucía lo esperaba.

Su pecho se cerró. Las lágrimas le nublaron la vista. ¿Y si... y si pudiera traerla de vuelta? Pero algo dentro de él gritaba. Ella se había ido. Volver no era lo que ella pidió. Era lo que él necesitaba. El Custodio lo observaba. No juzgaba. Solo ofrecía. Con manos temblorosas, Emiliano rompió el sello de la carta.

"Emiliano, lo siento. No pude más. Pero te amé cada segundo que me tuviste cerca. No es tu culpa. Déjame ir. Vive por mí."

El papel cayó. Su cuerpo se dobló en dos, asfixiado por el llanto. El árbol tembló, como si llorara con él. Pero el Custodio no esperó.

—"Muy tarde."

Las raíces se enroscaron en sus piernas. La tierra se volvió barro bajo sus pies. Emiliano forcejeó, pero el suelo lo tragaba con ternura implacable. Sus dedos rozaron el tronco una última vez. La savia lo envolvió.

Y entonces, el susurro regresó. Solo que esta vez, era su voz la que lo componía.

Días después, una niña extraviada entró al bosque. Llevaba en la mano una muñeca rota y los ojos vacíos de quien ya ha perdido demasiado. La niebla se abrió para dejarla pasar. Entre los árboles, uno —nuevo, joven, con ramas finas como dedos— se inclinó hacia ella. Las hojas rozaron su mejilla. La voz era suave. Casi dulce.

—"No llores. Aquí... ya no duele."

La niña sonrió. Y caminó hacia el corazón del bosque.

#104 en Terror

#168 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025