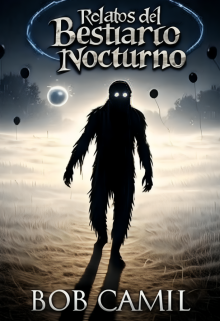

Relatos del Bestiario Nocturno

CUPIDO

En el silencio húmedo de su apartamento agrietado, donde la luz de la calle apenas rozaba las paredes despintadas, Anette escribía como quien escarba su propio nombre en una lápida. Tenía veintitrés años y los ojos cansados de quien nunca encontró lo que buscaba. Acumulaba objetos rotos: muñecas sin ojos, flores marchitas, espejos rajados. Su madre se había ido hacía años sin despedirse, y el mundo no volvió a tocar la puerta. Soñaba con amar. No ser amada, eso ya lo había abandonado, sino simplemente poder entregar su corazón a alguien que no lo escupiera de vuelta.

Esa noche, con la voz quebrada y los dedos manchados de tinta, escribió una nota que no era para nadie. "Si no puedo ser amada, al menos déjame amar." Quemó el papel en un platito de cerámica rota. Las cenizas subieron lentas, como si el deseo tuviera forma.

En el reflejo del espejo roto, algo se movió.

El vidrio tembló. Una figura emergió del cristal como una burbuja de carne, latiendo con repugnante ternura. Su cuerpo parecía un corazón desfigurado, cubierto por una piel rojiza, como carne expuesta. De su espalda colgaban nervios flotantes como raíces. Su cara no tenía ojos, pero sí una sonrisa amplia, sincera y brutal. En sus manos deformes sostenía un arco hecho de hueso, y de su carcaj sobresalían flechas envueltas en un fluido oscuro, espeso, como savia corrompida.

—Te escuché —dijo la criatura con voz melosa, de esas que parecen cantos de cuna a punto de quebrarse—. Yo soy Cupido. Y he venido a darte lo que pediste.

Anette, paralizada entre el terror y la esperanza, asintió.

Pasaron días. En un autobús lleno de extraños, sus ojos se cruzaron con los de Adrien: un joven de rostro pálido y mirada cansada, que leía un libro desgastado. Algo en él le dolió, como un recuerdo que no sabía que tenía. Cupido apareció a su lado, invisible para todos menos para ella.

—¿Ese? —susurró, acariciando una flecha.

Anette asintió, sin saber por qué.

La flecha no voló. Se disolvió en el aire, y su aguijón invisible atravesó su pecho. Luego, el de Adrien. Ambos se estremecieron. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo se dobló. Sus cuerpos se reconocieron como si ya se hubieran amado mil veces.

—Te he buscado toda mi vida —susurró Adrien.

—Nunca estuve tan viva —dijo ella, sollozando.

La obsesión no tardó en brotar. No podían separarse. Dormían abrazados como si el contacto fuera oxígeno. En los cafés se acariciaban los dedos hasta que sangraban. Se llamaban "mi todo", "mi fin". En los espejos, Cupido siempre estaba. Observaba con ternura sin párpados.

—¿No es esto hermoso? —decía. Su voz, dulce. Su sonrisa, eterna.

Con el tiempo, los abrazos se volvieron cadenas. Anette no podía respirar sin Adrien. Él la llamaba incluso cuando estaba en la misma habitación. Las peleas eran cuchillos envueltos en flores. Un día, él la empujó contra la pared. Otro, ella lo abofeteó llorando. Se besaban con rabia. Se golpeaban con ternura. Una vez, Adrien le rompió un espejo. En la grieta central, Cupido sonreía.

La noche final fue como una misa negra. En el apartamento, velas derretían sombras en las paredes. Sobre el suelo, las palabras "amar" y "morir" se mezclaban en trazos de lápiz labial. Adrien lloraba. Anette reía. Sus manos se enredaron en una caricia que era un forcejeo.

—Eres mía —dijo él, y sus dedos dejaron marcas moradas en sus muñecas.

Ella lo empujó. Él la besó. Ella se arañó la cara. El mundo se encogió en un latido. Entonces, Anette alzó un pedazo de espejo. Lo hundió en su garganta.

Adrien cayó sin dejar de mirarla. Y aunque su cuerpo temblaba, sus labios aún sonreían. La flecha invisible se rompió. El hechizo se extinguió. Lo que quedaba era sangre. Y memoria.

Cupido desapareció en una exhalación de vidrio.

Anette gritó sin sonido. El cadáver seguía amándola. Lo sabía. Porque el recuerdo no moría con la flecha. La memoria era su verdadero veneno. Día tras día, veía el rostro de Adrien en todos los reflejos. En la ventana. En el grifo. En la cuchara. Te amo, decían sus ojos muertos. Te perdono.

Anette dejó de hablar. Cerró el apartamento. No volvió a prender luces. Durante semanas escribió en su diario una sola línea: "Si no puedes amar, no llames a Cupido."

Pero el dolor era un corazón latiendo sin cuerpo. Una noche, subió al techo del edificio. Abajo, la ciudad respiraba como si nada. Abrió los brazos.

Y entonces el calor subió por su pecho.

No era miedo.

Era el ardor de una cicatriz.

Allí, justo donde la flecha la había tocado, apareció un resplandor negro. En sus manos temblorosas se materializó un arco. Los huesos eran suyos. Las flechas también.

Cupido no había desaparecido. Solo había sido reemplazado.

Con cada flecha lanzada, una víctima. Con cada muerte, un nuevo peso.

El amor había sido la puerta. La culpa, el candado.

En una calle lejana, dos extraños se rozaban las manos por accidente.

Anette levantó el arco.

Y en lo profundo de su alma, oyó la voz:

—El amor siempre necesita a alguien que dispare primero.

#104 en Terror

#167 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025