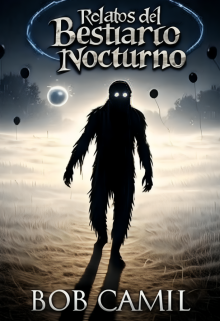

Relatos del Bestiario Nocturno

LUMAN

La noche se apretaba contra las ventanas mugrosas de un departamento sin nombre en una ciudad gris y extendida, cuyo horizonte parecía hecho de cuchillas de concreto y acero. Dariel estaba encorvado frente a una vieja grabadora, en una habitación apenas iluminada por una lámpara cuyo foco parpadeaba con cada una de sus respiraciones. El aire olía a óxido y yeso húmedo. Las ventanas estaban selladas con plomo, como si intentara retener algo dentro... o afuera.

Sus manos enguantadas temblaban al presionar "grabar", y su voz, ronca y gastada, rompió la quietud con un susurro:

—Otra noche... otra marca en la pared. No puedo dormir. No debo.

Se detuvo. La lámpara titiló, bajó su intensidad por un segundo, como si respondiera. Él la miró, pero no dijo nada. Fingir que no lo había visto era más fácil que aceptar lo que implicaba. Volvió a hablar, como si rezara:

—Callado. Oscuro. Si brillas, te encuentran.

Su rutina era la de un náufrago varado en tierra firme. Antes de salir al balcón, se colocaba unos lentes de soldador demasiado grandes. A través del cristal verdoso, su piel lucía cuarteada, con fisuras que dejaban escapar una luz tenue, como si su carne filtrara amaneceres.

Caminaba por las calles desiertas, sin rumbo, evitando a los pocos que aún se atrevían a transitar la ciudad después de medianoche. Los niños lo señalaban a veces desde lejos, susurrando "Luman", palabra que sonaba a héroe caído o demonio urbano. Sus padres los apartaban con miedo, sin regaños. Dentro del apartamento, bebía agua de la tina con las manos protegidas por guantes de goma. En la superficie ondulada del agua, su reflejo mostraba ojos que jamás se apagaban del todo, con un brillo doloroso que parecía preguntar algo que él no recordaba.

Los días se escurrían entre capas de paranoia. Periódicos carbonizados cubrían el suelo, con titulares ilegibles que alguna vez lo nombraron: salvador o plaga. En una esquina del cuarto, una estatua de piedra polvorienta mostraba a un hombre radiante, su rostro erosionado, su base agrietada. Dariel evitaba mirarla. Cada vez que la sombra de la figura tocaba su cuerpo, un escalofrío le recorría la columna.

—Ya vieron —murmuraba—. Siempre ven.

Sellaba grietas en el plomo con cinta adhesiva, temblando. A veces, sin tocar la grabadora, esta se encendía sola y reproducía fragmentos imposibles: risas que no recordaba haber tenido, la voz infantil de alguien diciendo "Nos dejaste." El reloj de pared giró al revés durante unos segundos una noche, sin que él lo notara del todo, pero sintió algo cambiar, algo fracturarse dentro.

Y su cuerpo... su cuerpo lo delataba. Respirar hondo era peligroso: la luz en su interior se intensificaba, haciéndole sangrar entre los poros. Una vez, al reforzar una de las planchas de plomo, una punzada aguda en el pecho lo dejó de rodillas. Entonces la habitación se llenó de luz. No fue una explosión. Fue una descarga, un latido de sol contenido.

Quedó inmóvil, con las manos temblando, brillando como si las hubiese metido en un horno de estrellas.

—Otra vez no —susurró—. Otra vez no.

La lámpara dejó de parpadear. El aire vibraba con una electricidad muda. La grabadora, aún activa, recogió su respiración entrecortada y una pregunta que parecía surgir desde el fondo de su pecho:

—¿Quién eres?

No dormía. No podía. Sabía que soñar era abrir una puerta. Padecía la vigilia como un castigo autoimpuesto. Las luces titilaban a su paso. Los postes de la calle se apagaban cuando cruzaba la esquina. Una radio vieja cobró vida una noche, pronunciando su nombre entre estática:

—Dariel...

Se frotó la piel con esponjas, con cepillos, intentando opacar el fulgor. Pero las grietas se abrían más. La luz salía igual. Una madrugada halló una cuchara sobre la mesa de la cocina. Había sido suya, pero estaba derretida. El metal, curvado, como si algo la hubiese quemado desde dentro. Él no recordaba haberla tocado.

Buscando respuestas, escarbó entre montones de papeles. Encontró un pedazo de periódico donde aún podía leerse parte de un titular: "¿Héroe o heraldo?" Se detuvo. La estatua, al fondo de la habitación, parecía más alta que antes. La ignoró. En cambio, escuchó una nueva grabación de su propia voz:

—Les prometiste que estarían a salvo.

No reconocía su propio tono. Era él, pero viejo. Roto. Cansado.

Volvió a sellar otra grieta, aunque el plomo ya no bastaba. La luz se colaba por las costuras. Era como contener a una bestia con papel.

Una mañana helada, impulsado por una necesidad sin nombre, salió del apartamento y se internó en los túneles bajo un puente olvidado. El moho tapizaba las paredes, y su respiración reverberaba en la oscuridad. Caminó con el resplandor tenue de sus ojos marcando el camino, hasta que lo vio: un mensaje pintado en rojo, desgarrado en la piedra como una advertencia:

"El que brilla no recuerda quién era."

El aire se congeló. Su piel pulsó con luz, y el dolor volvió. Desde la sombra emergió un niño. No tendría más de diez años. Su piel era ceniza, sus ojos dos agujeros inmóviles, pero lo miraban con una mezcla de devoción y miedo.

—Nos salvaste, Dariel —dijo con voz grave, como si recitara una oración aprendida—. Pero ahora... ahora nos quemas.

Dariel dio un paso atrás. El brillo de su cuerpo aumentó. Las paredes temblaron. Junto al grafiti, en una letra que reconoció como propia, leyó otra frase, escrita con la misma pintura:

"Dariel nos prometió salvarnos. Ahora sólo nos consume."

El pánico lo empujó hacia la salida. Corrió. El niño no lo siguió, pero su mirada lo acompañó como una llama detrás de los párpados. La luz se desbordó de su cuerpo sin control, pintando las paredes del túnel como una escena bíblica sin dios.

Al llegar a la superficie, el mundo parecía más oscuro, más hostil. La ciudad se extendía indiferente, inmensa, como si ya no lo reconociera. Él tampoco podía reconocerse. Se miró en el reflejo de un charco y vio algo más. No solo su rostro, sino otros. Ojos dentro de ojos. Rostros apagados en sus pupilas.

#110 en Terror

#179 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025