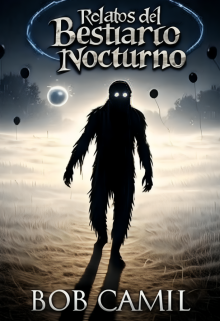

Relatos del Bestiario Nocturno

EL PASEADOR

El reloj del salón avanzaba hacia las 2:17 a. m., sus manecillas titilando por tres segundos antes de seguir, como si el tiempo mismo dudara de lo que venía. Emilia permanecía rígida al borde del sofá, envuelta en la luz moribunda de una lámpara cuya sombra danzaba sobre las paredes desconchadas. Afuera, la noche era demasiado quieta. Ni grillos, ni autos lejanos. Solo un silencio denso que se adhería a los cristales como una advertencia.

Un viejo radio chisporroteó brevemente; entre la estática, una voz familiar murmuró "adiós, hija", antes de apagarse. Su madre había muerto hacía más de siete años.

Emilia no dormía desde hacía días, no desde que escuchó por primera vez el paso: el arrastre lento y deliberado de botas sobre el pavimento, acompañado de un tap-tap-tap rítmico, como garras golpeando cemento. Siempre venía de la misma esquina, justo donde el farol parpadeaba y se extinguía. Esa noche, el gato callejero que solía aparecer a esa hora no estaba. Y su ausencia, en ese instante, fue tan ominosa como una cruz clavada en la puerta.

Nadie en el vecindario sabía su nombre. Le decían el Paseador, una sombra de la que se hablaba en murmullos mientras el café se enfriaba o se barría el porche de madrugada. Nunca se le veía el rostro, solo la figura alta envuelta en una gabardina desgastada que ondeaba como si respirara sola. Siempre arrastraba una correa. Demasiado larga. Imposiblemente larga. Su extremo desaparecía en la oscuridad como si atara no a un perro, sino a una ausencia. Algunos decían que lo acompañaba un can. Otros, que el extremo del lazo sujetaba algo que no debía caminar en este mundo.

Donde él pasaba, el aire se congelaba, las bombillas explotaban, y los recuerdos se volvían quebradizos. Emilia lo supo desde la primera noche: se le borraron cinco minutos enteros mientras se cepillaba los dientes... con un tenedor. Y al día siguiente, olvidó su código postal. Al siguiente, su segundo apellido.

Se asomó entre las persianas, el aliento empañando el vidrio. Ahí estaba. Emergía de la esquina donde el farol había muerto, su silueta recortada contra la nada, la gabardina flotando como niebla. La correa arrastraba tras él, vibrando con un leve temblor que no parecía de este plano. No había perro, pero el tap-tap-tap se transformó en un ruido más húmedo, más grave. Como si lo que caminara tuviera pezuñas blandas o patas sin carne. La lámpara junto a ella parpadeó, su filamento chilló... y estalló.

La oscuridad cayó sobre la sala. Y entonces el suelo murmuró. No fue un sonido, fue una vibración desde las tablas, como si la madera hablara con la médula de sus huesos. No eran palabras, pero se convertían en ideas: ladridos primero, luego aullidos, y por fin, una voz que no era voz, un llanto que no salía de garganta humana. Emilia se cubrió los oídos, pero el sonido se filtraba igual, como si brotara desde dentro. Por un instante, olvidó el rostro de su madre. Luego, el de su hermana. Su niñez se deshizo como humo.

Desesperada, había ido a ver al viejo Harris, el último en la cuadra que aún recordaba los nombres de los que ya no estaban. Él tembló. Le dijo: "Dicen que la correa fue suya... que la criatura era leal. Que la perdió. O que lo perdieron. Ahora la arrastra por las noches buscando a quién atar."

La semana pasada desapareció la señora Delgado. Su jardín se secó en tres días. La misma noche, el Paseador se detuvo frente a su ventana.

El tap-tap-tap se acercaba. Emilia apenas respiraba. El murmullo se intensificó hasta invadir las paredes, los vasos, los cables eléctricos. Se levantó tambaleante, el corazón tropezando en su pecho. Se asomó una vez más. Su silueta ahora era más alta. La correa, más tensa. El extremo se retorcía sobre la acera sin proyectar sombra.

El aire se volvió espeso. Frío. Antinatural. Su primer beso desapareció. Luego la voz de su padre. Las fechas de cumpleaños. Su propio nombre le supo ajeno. Tropezó con una silla, y el estruendo detuvo todo. Silencio. Total. Abismal.

Entonces, un ladrido. Cerca. Dentro de la casa.

La puerta trasera, cerrada con llave, crujió como un hueso desgajándose. Pisadas. Dos tipos: unas pesadas, otras húmedas, como carne caminando sin voluntad. Emilia retrocedió, se acorraló contra la pared, pero ya no recordaba si estaba en su casa, o quién vivía ahí.

El Paseador cruzó el umbral. Su silueta se fundía con las sombras, y la correa colgaba, viva, vibrante. De él surgió una voz que no era suya:

—Camina conmigo.

Emilia gritó. Pero su voz se desvaneció. Lo que respondió fue un aullido ancestral, hecho de hambre y pena. La correa se lanzó, envolviendo su muñeca. Ardía. La helaba. Las lágrimas le nublaron los ojos mientras sus recuerdos regresaban en estampida... solo para apagarse al instante.

Pero no la arrastró. La soltó.

La correa cayó a sus pies... y ella, sin saber por qué, la recogió. Su mano tembló, pero no la soltó. Una voluntad ajena le recorrió los huesos. Detrás de sus ojos, algo dijo: "Es tu turno." El Paseador se dio media vuelta, y ella caminó tras él. No comprendía por qué. Solo sabía que debía hacerlo.

A la mañana siguiente, la casa de Emilia estaba vacía. La calle recobró su calor. La farola volvió a encender. Nadie preguntó por ella. Nadie recordó su nombre.

Pero a las 2:18 a. m., el Paseador volvió a la esquina.

Su figura, intacta.

La correa... ahora tensa.

A su lado, una segunda silueta. Más baja. Más silenciosa.

Esa noche, el tap-tap-tap se escuchó dos veces.

Y el murmullo regresó... más lleno que nunca.

#103 en Terror

#169 en Paranormal

sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso

Editado: 04.08.2025