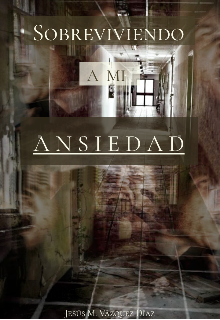

Sobreviviendo a mi Ansiedad

Parte I. El Comienzo

Nací en Yucatán, el día 5 de abril de 1996.

Mis padres se divorciaron cuando yo tenía tan sólo dos años de edad; mi madre abandonó a mi padre y formó su vida con otra persona, sin embargo, ella solía venir a visitarnos una vez al mes.

Luego de meses y meses de incansable lucha, mi padre consiguió ganar mi custodia y la de mi hermano; nos criamos en casa de mi abuela, en la cual también convivían mi abuelo, mis tíos y mis tres primos.

Todo transcurría con aparente normalidad: la rutina consistía en levantarse por las mañanas para visitar el rancho, alimentar a los animales, regresar a bañarnos y asistir a la escuela desde el mediodía hasta las seis de la tarde.

Todo cambió cuando cursaba el tercero de primaria, aquel día fue el detonante de mi crisis; había iniciado la cuenta regresiva de una bomba a punto de estallar.

Martes 07/02/2006

alisté como cualquier otro día para concurrir a la escuela, Por aquel entonces habíamos aprendido a valernos por nosotros mismos ya que los adultos de la casa solían trabajar. Me vestí, preparé mi almuerzo y nos fuimos juntos hacia la escuela. Sin embargo, ese día me sentía algo irritado: las primeras horas de clases fueron agotadoras, y conforme pasaba el tiempo me sentía peor; un amigo se percató de mi estado de ánimo y se lo comunicó a la maestra, ella se encargó de tomar mi temperatura y le pidió que me acompañara a mi casa.

Como el sitio más cercano era el hogar de mi abuelo paramos allí. Me despedí de mi amigo, mi abuelo me puso unas cuantas hojas de naranja con bálsamó en la frente para bajar la temperatura. Luego me recosté en su hamaca hasta quedarme dormido.

Al cabo de unas horas desperté con una sensación inexplicable hasta el día de hoy: un cóctel de sentimientos en los que se incluía una angustia y miedo asfixiantes, acompañados de estrés y depresión.

De golpe abrí mis ojos, podía sentir cómo las pupilas se me dilataban. Me senté en la hamaca, mi corazón palpitaba como si hubiese corrido una maratón. Observé a mi alrededor, el mareo era tan severo que la habitación daba vueltas como si de un carrusel se tratase, seguido de náuseas y chirridos que perforaban mis oídos. Recuerdo que corrí confundido y desesperado buscando a mi abuelo, sujetándome de las paredes. Las palabras que le había dicho todavía siguen grabadas a fuego en mi memoria:

«¡Por favor abuelito! ¡llévame con mi tía y mi abuela! ¡Llévame que me siento muy enfermo, me siento mal!»

Él me miró y aunque se preocupó al ver mi rostro tan pálido y asustado, trató de calmar mi tormento con una voz relajante:

«¿Qué tienes hijo? ¿Qué te pasa? vamos a esperar un rato a que baje el sol y te llevo, trata de dormir un poco más».

Las sensaciones iban en aumento, no lograba recobrar la calma. Al ver el estado de desesperación en el que me encontraba, mi abuelo se preocupó tanto que tomó un sabucán, y metió una botella de agua. El camino hacia el rancho era extenso, y en ese entonces no teníamos un vehículo para transportarnos.

¿Saben? los recuerdos que tengo de esas experiencias suelen ser confusos, son sólo fragmentos, apenas flashes que duran segundos, pero cargados de emociones y sensaciones sobre lo que pasaba en mi interior en esos momentos.

Bueno, como les seguía contando...

Al llegar al rancho mi abuelo avisó a mi familia lo que me había ocurrido; enseguida me acostaron en una cama, me suministraron medicina para la temperatura y al verme más calmado me dejaron descansado, para luego irse a cosechar a la milpa de atrás.

Poco a poco aquellas sensaciones cedieron, mis párpados poco a poco se cerraban hasta quedarme profundamente dormido.

Pasaron varios minutos, y desperté exaltado por las mismas sensaciones, pero mucho más intensas. Me senté en el borde de la cama, y mi corazón se aceleraba a tal ritmo, que sentía que en cualquier momento iba a salir de mi pecho; los ruidos en mi oídos eran tan penetrantes que podían perforar mi cabeza. Desesperado y sin saber qué hacer con ello, me puse en posición fetal tapándome las orejas y retorciéndome en mi agonía; de un momento para otro me vi desde afuera de mi cuerpo, y luego aquel destello brillante. Corría hacia la calle, me vi abriendo los portones y corriendo en aquella carretera atestada de hierbas con púas y piedras, yendo hacia la nada descalzo; enseguida otro destello: me veía entrando en una habitación con gente extraña, ellos me rodeaban en círculo, me observaban extrañados. Sólo recuerdo haber escuchado la voz de una chica que gritaba con desesperación:

«Mamá! ¡Mamá! ¡entró un niño a la casa, no sé qué le pasa! ¡está muy asustando, ven!»

Cuando la persona llegó, una de ellas se acercó a mí, y tratando de calmar mis ansias me preguntó con una voz tenue:

«¿Qué te pasa, pequeño? ¿Estás bien? ¿Quiénes son tus papas?»

Sin tener tanta conciencia de mí mismo, le respondí con los labios temblorosos:

«¡No quiero que les pase nada a ustedes! ¡No quiero que por mi culpa les ocurra algo!»

Luego de mencionar aquellas palabras tan confusas para ellos como para mí, me desplomé y todo se volvió oscuridad.

Minutos más tarde y como por arte del destino, mi familia fue a buscarme. Resultó que un tío que solía ir a recoger a mis primos a la primaria, alcanzó a verme corriendo hacia el interior de aquella propiedad. Mi hermano ingresó a revisar, mientras que mis primos fueron a la milpa a avisar sobre mi paradero. Muy pronto el resto de mi familia acudió en mi rescate; se hacían preguntas y me las hacían a mí:

«¿Por qué te saliste de la casa? ¿A dónde pensabas ir? ¿Por qué entraste allí?». Más confundido que ellos, solo miré a mi tía que me abrazaba. Le indiqué con mi dedo hacia un costado de la carretera y le dije:

«¡Ellos me perseguían! ¡Son ellos los que me quieren hacer daño!» «¿Quienes?».

Mientras seguía apuntando con el índice le respondí temeroso:

«¡La banda!».

Me sujetó la cabeza con suavidad, y me dijo con una voz calma pero preocupada:

«¿Estás bien? ahí no hay nadie, Manuel».

En ese momento recobré el sentido de la orientación, como si me volvieran a conectar a mi propio cuerpo. Al levantar la mirada de nuevo hacia donde les señalaba, solo se podía divisar una esquina repleta de árboles muertos y una columna de humo debido a la basura que estaban quemando esa tarde.

Hubo un gran silencio, y todos nos dirigimos hacia el rancho.

Al día siguiente, después de llevarme con el médico de cabecera, surgieron las preguntas.

«¿Cómo escapaste si la puerta tenía llave?»

«¿Cómo pudiste atravesar aquella carretera lóbrega estando descalzo? ¿Cómo es que los perros de la casa donde entraste no te hicieron nada?»

Cabe mencionar que en aquella propiedad había dos mastines bravos, y aquel día no hicieron nada. Incluso la vecina se sorprendió, dijo que se quedaron quietos. Honestamente no lo sabía, no lograba recordar nada de aquello. Mis parientes intercambiaron miradas de desconcierto, y continuaron con sus rutinas. Tal vez pensaron que eran puros inventos míos, simples fábulas de un infante. Me dio la impresión de que no creyeron ni una sola palabra de lo poco que les había dicho.