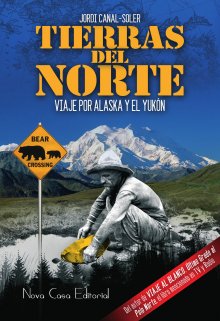

Tierras Del Norte

Osos y coches

Salgo del aeropuerto de Juneau con un pequeño mapa que me han dado en la oficina de turismo y las indicaciones para encontrar una tienda de camping en la que pueda comprar un cartucho de gas para el hornillo. Bajo una lluvia fina que me obliga a sacar el Gore-Tex del fondo de la mochila, camino por la acera de la carretera hasta la intersección con Glacier Highway. Densos nubarrones envuelven las cumbres cubiertas de píceas que rodean el aeropuerto por el norte y tapan también el sol que podría calentar un poco el ambiente al sur. El resultado son diez grados centígrados de temperatura y la seguridad de que aún hará más frío. Huele a tierra mojada y a aroma de pino.

Con espasmos ruidosos, circulan por la carretera inmensos pick-ups y furgonetas Dodge, Ford y Chevrolet tan grandes como pequeños autobuses. Muchos más vehículos están aparcados fuera de los centros comerciales que están esparcidos por esta zona, la única parte de la ciudad que aún tiene espacio para crecer, ya que el núcleo antiguo de la capital de Alaska ocupa una pequeña franja costera encajada entre el mar y la montaña.

En las afueras hay unos cuantos centros comerciales, y en uno de ellos encuentro una tienda de deportes al aire libre, una sala llena de cañas y carretes para la pesca, cartuchos y ropa de camuflaje para la caza. El dependiente me indica dónde encontrar las bombonas de gas. Es un hombre delgado, alto, de cara alargada, cabello rubio que le cae por debajo de su gorra de béisbol con el logotipo de una conocida marca de cañas de pescar y un bigote al estilo Fu Manchú que le perfila la boca.

—De acampada, ¿verdad?

—Sí

—Entonces tal vez te convenga uno de estos.

Me enseña un expositor con toda una colección de recipientes y espráis: un repelente para mosquitos, una esencia de ciervo para que los cazadores atraigan a los machos, un jabón que elimina totalmente el olor humano de las prendas de ropa… Pero lo que el dependiente sostiene entre sus manos nudosas es un cilindro de gas con una trompeta al final, como una de aquellas sirenas enlatadas. La fotografía del folleto publicitario que la acompaña es suficientemente explicativa. Hay una foto de un primer plano de un oso griz-zly, con las grandes mandíbulas abiertas y los largos dientes llenos de sangre y babas en actitud agresiva.

—Este es el mejor espray para osos que tenemos. Pimienta y otros productos irritantes a alta presión. Una rociada en la cara del oso y tienes diez minutos para desaparecer de delante de él.

El folleto explicativo va más allá y detalla, con gusto macabro, cómo el propietario de la empresa que lo fabrica fue atacado por una osa que lo dejó malherido y a punto de morir. Una fotografía de escasos momentos después del ataque, con la cara de la víctima ensangrentada y llena de heridas, muestra a todo color las consecuencias de un ataque de estas características. Si no hubiera sido por su compañero de caza, que llevaba un pequeño espray de pimienta, las consecuencias de aquella agresión habrían sido fatales. Desde entonces, el superviviente del ataque se concentró en mejorar los productos de seguridad y actualmente su catálogo contiene una variada colección de tamaños de envases que forman una nube de polvo de capsaicina que abarcan desde un metro (para los más temerarios y que quieren llevar menos peso) hasta los diez metros, y toda una serie de complementos para llevarlos colgados del cinturón, la mochila o incluso el bastón de trekking.

Tengo previsto adentrarme en tierra de osos, y la visión de las fotografías me deja intranquilo.

—¿Es necesario todo esto?

—¡Hombre! Imprescindible no es… Pero es un elemento de seguridad que te puede salvar la vida. Tú mismo…

Le digo que no puedo llevar tanto peso, que ya voy cargado y que no quiero gastarme tanto. ¿Qué me recomienda? Salgo del establecimiento con un par de campanitas. No repelen los ataques de osos, pero si las llevas colgadas de la mochila mientras caminas, su sonido espanta a los osos. O eso es lo que dicen.

Editado: 17.02.2022