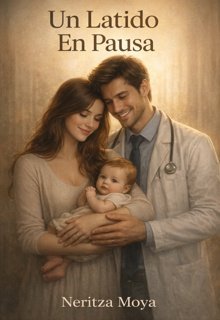

Un Latido En Pausa

Un regreso que no quería hacer.

La casa seguía en el mismo lugar, con esa pintura color naranja chillón que tanto le gustaba a mi madre y que mi padre amaba porque la hacía sonreír. Siempre la complacía, decía que ver feliz a mamá era su regalo favorito.

Estar aquí parada no es algo que quisiera. Pero mis abuelos han muerto... y lo único que quiero ahora es vender esta casa y marcharme. Lejos. Muy lejos de todos estos recuerdos.

Tomo la llave que tengo en el bolsillo y la aprieto con fuerza mientras camino hacia la puerta. La abro.

El olor a polvo y encierro me golpea de frente, como si el pasado me hubiera estado esperando. Todo está cubierto de una fina capa de olvido. Y, sin embargo, todo está igual.

Los muebles.

Las fotografías.

Cada rincón guarda una historia.

Me golpean los recuerdos de pronto: mis padres tomando café, hablando con esa complicidad suave, mientras yo jugaba a sus pies con mis juguetes.

Mis cumpleaños.

Mi primer día de colegio.

Los primeros diez años de mi vida los viví aquí... en esta casa.

Mis ojos pican, queriendo dejar salir las lágrimas, pero me las aguanto.

Ya no vale la pena llorar.

O eso me repito.

Recorrer la casa era como caminar por un museo de mi propia vida.

Todo seguía exactamente igual al día en que me fui.

Aquel día en que recibí la noticia de que mis padres no volverían. Que habían muerto. Que me había quedado sola.

Mis abuelos maternos me criaron con todo el amor que tenían. Pero yo era como un alma en pena: presente, pero siempre medio vacía.

Y justo cuando comenzaba a creer que tal vez... solo tal vez... podía volver a reír, también los perdí.

Fue demasiado rápido.

Perdí a mis padres a los diez años.

Y ocho años después, a mis abuelos.

Desde los dieciocho he vivido sola, criada por mí misma en un apartamento diminuto, sobreviviendo, trabajando como secretaria en un banco.

No me quejo. He salido adelante. Pero nadie sabe lo que es salir adelante con el corazón hecho trizas.

Caminé por toda la casa, tocando las paredes, los muebles, dejando que los recuerdos me golpearan uno a uno. Cada objeto parecía tener voz, una historia que quería contarme.

Y entonces la vi.

Esa cajita pequeña que guardé como un tesoro.

La abrí con cuidado, como si temiera romper el pasado.

La primera fotografía que encontré me sacó un suspiro.

Un niño de unos once años sonreía con sus braquets, sus ojos verdes brillando con luz propia, y esos hoyuelos que se marcaban solo cuando sonreía de verdad.

Enrico.

Mi mejor amigo de la infancia.

Tan tierno, tan genuino.

El niño que siempre estuvo ahí, el que me cuidaba cuando yo lloraba, el que decía que un día sería astronauta... o superhéroe.

Y yo, claro, sería su copiloto.

Volví a guardar la cajita y la dejé donde la había encontrado. No podía llevarme todo el pasado conmigo... aunque una parte mía deseara no soltarlo jamás.

Caminé por el pasillo con paso lento, como si mis pies supieran a dónde iba, pero mi corazón suplicara no hacerlo.

Esa puerta.

Esa habitación.

La habitación de mis padres.

Sabía que no estaba preparada para entrar, pero necesitaba hacerlo.

Tal vez por última vez.

Tomé aire.

Giré la perilla.

Y entré.

El aire olía a tiempo detenido.

La luz filtrada por las cortinas viejas le daba al lugar un tono ámbar, como si el sol también respetara el dolor que vivía allí dentro.

Y allí estaba.

Esa foto.

La foto que me rompió el alma.

Mis padres, el día de su boda.

Ella con ese vestido sencillo pero tan feliz, y papá mirándola como si no existiera nada más en el mundo.

Y justo al lado... una segunda fotografía.

Yo.

Envuelta en una manta rosada, con los ojos cerrados, dormida en los brazos de ambos.

La sonrisa de mamá era la de alguien que acababa de conocer el verdadero amor.

Y papá...

Papá tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía.

Me acerqué.

Toqué el marco con los dedos temblorosos.

Y no aguanté más.

Me senté en la cama y dejé que las lágrimas cayeran, silenciosas, como si no quisieran molestar el recuerdo.

Mi pecho dolía.

No de manera simbólica.

Dolía de verdad.

Como si el corazón se estuviera partiendo otra vez.

—¿Por qué se fueron? —susurré, apenas audible—. ¿Por qué me dejaron aquí?

La habitación no respondió.

Solo me abrazó con el eco de un tiempo que ya no existe.

Y entonces... noté algo.

Un pequeño doblez detrás del marco de la foto.

Con manos temblorosas, lo saqué.

Era un papel doblado en cuatro, envejecido por los años.

Lo abrí con cuidado.

La tinta estaba un poco desvanecida, pero aún se leía con claridad.

"La luz que brilla después de la tormenta."

Solo eso.

Una frase.

Sin firma. Sin fecha.

Pero no lo necesitaba.

Era su letra. La de mamá.

Me cubrí la boca con la mano y lloré, esta vez sin contenerme.

Porque en ese instante entendí que quizás... solo quizás... ella sabía que yo volvería.

Y que iba a necesitar encontrar algo de luz entre tanto gris.

#2733 en Novela romántica

#274 en Thriller

#83 en Suspenso

romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor

Editado: 22.04.2025