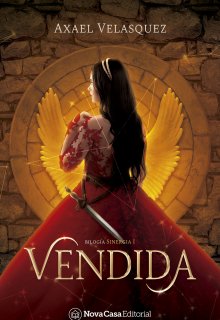

Vendida

CAPÍTULO 2: Tú decides cuánto vales

Aquía. Las estrellas no ponen nombres con indiferencia, siempre hay un motivo, un propósito y un destino detrás. El mío estaba inspirado en Aquila, la constelación del águila en vuelo, situada debajo del cisne. Águilas, majestuosas criaturas capaces de prolongar su libertina existencia hasta setenta años, seres que en algún punto de su vida tienen que pasar por una decisión crucial: renovarse o morir.

El proceso que a ellas les toma ciento cincuenta días en la cima de una montaña, a mí me tomó la eternidad de un par de horas.

—Dile a quien sea que esté a cargo de esos carruajes —ordenó madame Delphini a la preparadora informante— que verá a cada una de mis chicas, pero cuando yo diga que están preparadas.

—Pero madame, no puedo hacer...

—Hazlo. Soy una profesional, no me tomará más de dos horas transformar estas niñas en mujeres.

Madame Delphini, aquella imponente dama que no quería el título de lady, que tuvo la fiera determinación de sobreponer sus órdenes a las del castillo, fue la segunda mujer que destrozó las piezas de un rompecabezas de mentiras que yo creía armado a la perfección en mi estructura mental. Fue de esas figuras que te hacen pensar: «Vaya, ojalá yo fuera como ella».

Hizo de mí lo que hace un águila a la hora de su dolorosa transformación, recluida en lo alto de una montaña: me arrancó las plumas, destrozó mis garras, me despojó del pico y, minutos más tarde, me dio alas nuevas.

Las tinas de agua caliente no eran una novedad en mi rutina, pero esa sería la primera vez que me sumergí junto a un enjambre de pétalos de rosa que impregnaron mi piel con su perfume y flotaron a mi alrededor como nenúfares de un manantial humeante.

La preparadora a mi cargo me restregó la piel como si quisiera verla sangrar, como si quisiera eliminar los residuos de los años en ella. Me peinaron y perfumaron el cabello con esencias florales; madame Delphini permitió que me hicieran una trenza debido al largo de mi cabello, mas especificó que debía quedar holgada, con mechones que escaparan de mi frente para surcar mi rostro, interferir con mi mirada y rozarme los labios. Luego me masajearon entera con un aceite de aroma sutil y perenne.

La atención era activa y exigente; en minutos, necesitaban hacer de mí lo que no habían querido en una vida: una oferta tentadora.

—Madame —me atreví a hablar mientras ella en persona maquillaba mis ojos con sombras y delineados que jamás me habían aplicado—. Yo no puedo ser ofertada hoy, no cumplo dieciocho hasta dentro de una semana.

—Parece que con esto no harán falta extensiones en tus pobres pestañas —dijo, más para sí misma y a la vez que cambiaba su armamento para pasar a mis labios—. A nadie le importará la edad que tengas cuando te vean. Ni tú ni yo podemos perder una oportunidad así.

—¿Cree que me compren hoy?

Ella me inmovilizó el mentón con sus largos dedos y procedió a delinear mis labios que, al natural y gracias a su monótona palidez, estaban poco definidos.

—Lo que creo es que deberías dejar de hablar y dejarme hacer mi magia.

Reprimí las ganas de sonreír. En cada rincón de Áragog había distintas leyendas, mitos y teorías sobre la magia. Personas con habilidades más allá de las conocidas, descendientes de deidades caídas, parientes de criaturas extintas, adoradores de antiguas potestades que habían sido recompensados; pero nunca me había detenido a pensar que la magia, comprendida como habilidades extraordinarias imposibles de igualar, podría ser algo simple y efectivo: el poder de hacer creer a una mujer, en una hora, que vale más de lo que le han dicho en toda su vida.

Madame terminó de embadurnar mis labios con una melaza del color del vino y me repitió al menos tres veces que evitara tocarme la boca hasta con la lengua y que, de preferencia, la dejara entreabierta para maximizar su llamativo.

Luego procedió a vestirme.

El vestido sería mi armadura: arriba tenía un escote en V tan pronunciado que casi me llegaba al ombligo, el resto era una tela de micromalla elástica semitransparente que se adhería a mi cuerpo como otra piel, haciéndome lucir desnuda, excepto en las partes rebordeadas con un diseño floral cuyos pétalos se posicionaban de manera estratégica para cubrir nada más que mis pezones. El vestido se adhería a mis caderas y se deslizaba sin despegarse hasta la altura de mis rodillas, ahí se desprendía en una falda acampanada que me hizo lucir como la sirena de un jardín dorado.

Por último, madame Delphini redujo el ancho de mi cintura con un pequeño ajuste en el vestido y luego se alejó unos pasos para contemplarme.

—¿Lista? —pregunté.

—Depende. —Esa respuesta me intimidó—. ¿Cuánto vales?

—Ahh... me dijo que no me vendería por menos de tres mil.

—Eso te dije, pero por tu actitud se nota que tú no pagarías ni diez anillos por ti misma.

—Madame, lo único que sé es hablar de cosas que a nadie le interesa, nadie me enseñó a ser bonita.

—Ay, niña. —Ella usó el abanico para golpearse la frente con gesto dramático—. No tienes que «saber» ser bonita, solo debes creértelo. Si te lo crees tú, no habrá persona en el reino que se atreva a plantarte cara diciendo lo contrario.

—¿Qué debo hacer para parecer más segura?

—No me imagino cuántas veces, a lo largo de tu vida, te habrán instruido para que cierres la boca ante todo y mantengas la cabeza gacha; permíteme que sea la primera que te incline a la irreverencia: a menos que estés ante el mismísimo Lesath Scorp, rey de Áragog, descendiente del Escorpión, no te calles. Si te dicen fea a la cara, y tú estás segura de que mienten, ni siquiera hará falta que abras la boca, con una sonrisa de orgullo bastará. Y no me quedo solo con esto, que sea así para todo. Aprende a hablar sin palabras o a buscar las palabras adecuadas para que nadie pueda argumentar contra ti. Si consigues dejarlos en silencio, habrás ganado.