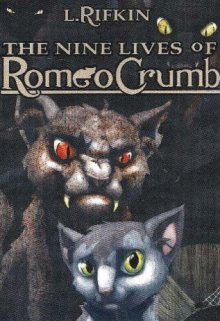

Vida uno | L. Rifkin |

Capítulo I

Todo empezó una oscura y tormentosa noche de miércoles en el callejón detrás de la tienda de piel de Sal. La lluvia golpeaba el toldo roto y el resplandor de las luces de la cafetería proyectaba sombras extrañas sobre las paredes del callejón. Bajo las ventanas agrietadas y la espesa niebla, la señora Gamble yacía ansiosamente sobre la única parte seca de la empapada caja de cartón que ella y su marido llamaban hogar. Descansaba entre dos cubos de basura rebosantes y un montón de zapatos viejos y abandonados. Los demás observaban en un charco y se mordían las garras cómo la Señora Gamble daba a luz una nueva camada de seis felinos sanos.

Todos machos. Una sirena penetrante recorrió la calle cuando el primer leve atisbo de maullido escapó de uno de los recién nacidos. Era Romeo. Era el mayor.

El Sseñor Gamble se arrodilló junto a su mujer y acarició su pelaje gris enmarañado. Se maravilló de sus hijos.

—Lo hicimos, Sarah, — dijo a pesar del creciente nudo en la garganta—. Lo hemos conseguido.

Sarah Gamble, que estaba bastante débil, levantó su pesada cabeza y sonrió— Sí George, lo hicimos.

Justo cuando los seis gatitos buscaban su primer sorbo de leche materna, una sombra familiar y diabólica dobló la esquina en el extremo opuesto del callejón. Un escalofrío recorrió al señor Gamble. Se apartó para proteger a su mujer, esperando que no fuera Fidel, el gato más malo de la zona. Por desgracia, lo era.

—Bueno, bueno, bueno, —dijo Fidel con una sonrisa de satisfacción—. ¿Qué tenemos aquí? Creo....sí, creo ver seis de ellos. Y todos machos. Perfecto para mí. Buen trabajo señor y señora Gamble.

Una luciérnaga que pasaba llamó la atención de uno de los gatitos, con sus ojos amarillos apenas abiertos. Con toda su fuerza de cinco minutos, dio un manotazo, tirando al pobre bicho al suelo. La señora Gamble, que no aprobaba la violencia, lo acercó a su cuerpo sin dejar de vigilar a Fidel.

—No, no, señora Gamble, déjelo, —instó Fidel—. Será perfecto. —Fidel se agachó con su pata raída y aplastó el insecto tembloroso hasta convertirlo en un amasijo viscoso. Levantó la pata y lamió el bicho pegajoso.

El señor Gamble lanzó una mirada a su mujer esperando que no hablara. No funcionó.

—Mira, Fidel, —dijo la señora Gamble con sus últimas fuerzas—. No me quedaré de brazos cruzados y permitiré que... prepares a mis hijos para que sean como tú. Van a tener una buena vida, una vida privilegiada, no una llena de odio y violencia. —Mientras las palabras salían de su boca, temblaba, dificultando la continuación de los sedientos gatitos.

Fidel, ajeno a tanta cursilería, la miró por última vez a través de la niebla y añadió siniestramente —Ya lo veremos, señora Gamble. Ya lo veremos.

Y con esas fatídicas palabras, se deslizó de vuelta por la esquina, con su sombra y su séquito siguiéndole de cerca.

Seguro de que Fidel se había ido, el señor Gamble se volvió hacia su mujer.—No te preocupes por él, Sarah. Nuestros hijos estarán bien. No dejaré que ese desgraciado se acerque a ellos.

—Espero que tengas razón, George, —añadió con duda—. Si Fidel se apodera de ellos, llevarán una vida de crimen y peligro. Piensa en las cosas horribles que ha hecho en esta ciudad.

Tres días más tarde, cuando se hacía de noche, el señor y la señora Gamble tomaron una difícil decisión. Renunciarían a sus preciosos hijos.

—Es la única manera, —lloró la señora Gamble.

El señor Gamble vaciló y dijo— Lo sé, Sarah. Hay que hacerlo rápido antes de que vuelva Fidel.

Todos los lunes al mediodía, en la esquina de la 54 con la 8, la furgoneta de City Pound hacía su inspección semanal programada. Para la mayoría de los gatos era el momento de escabullirse y esconderse en cualquier sitio posible. La perrera no era lugar para ellos. Para muchos gatos significaba ser curados, lo que ralentizaba la población de gatos de callejón. Algo que a Fidel no le gustaba porque reducía sus cifras de reclutamiento. No sólo había que temer la operación, sino que a los gatos jóvenes y muy monos les esperaba otro destino en la perrera. Algo tan horrible en la mente de los callejeros que no había nada que no arriesgaran para evitarlo. Ser adoptados. La idea de una adopción en la que tuvieras que vivir bajo las normas y orden de alguna persona era impensable.

La libertad, lo más importante para los gatos de callejón, era inexistente en casa de un humano, o eso creían los callejeros. Un gato que cayera en esta desgracia tendría para siempre el punzante título de ser llamado cantidad de orgullo quería ser uno de esos. Sin embargo, para salvar a sus hijos de las garras de Fidel, el señor y la señora Gamble, ellos mismos callejones, sacrificarían a sus pequeños hijos en adopción. Algo que veían como esperanzador, aunque estuvieran solos en sus pensamientos. No irían con sus hijos porque nunca podrían ser adoptados fuera de la vida callejera. Nadie quería a los gatos mayores. Los lunes al mediodía, el Señor y la Señora Gamble dejaban a sus gatitos acurrucados en una caja en la esquina de la 54 con la 8ª. Intentaban encontrar algún tipo de manta para protegerlos del frío del aire. Lo más importante era que Fidel no se enterara de su plan. El Señor Gamble se situaría en el extremo del callejón para vigilarlo, y la Señora Gamble se quedaría más cerca de la calle y de sus hijos. Si Fidel se enteraba de su plan, se pondría furioso. Y no dudaría en hacer saber a los Gamble lo furioso que estaba. Quería que esos machos se unieran a su creciente ejército de gatos callejeros. Una nueva generación siempre era atractiva.

Una vez que la furgoneta de la Perrera se llevara a los gatitos, el señor y la señora Gamble se subirían al parachoques del autobús 718 con sus pocas y harapientas pertenencias y saldrían directamente de la ciudad. Seguramente los matarían si los llevaban a la perrera. A su avanzada edad, perder la vida no era una opción. Los gatitos tenían una oportunidad, y había que hacerlo enseguida, antes de que Fidel y su banda de terrores pudieran reclutarlos.