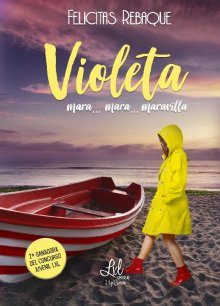

Violeta mara... mara... maravilla

LO PEOR, EL MIEDO

El miedo y la ansiedad. Pero todo a su tiempo.

Primero fue el miedo. Y ahora me doy cuenta de que él lo desencadenó todo. Lo percibía como un enorme dragón que agazapado esperaba cualquier descuido mío para abalanzarse sobre mí y tragarme. Por las noches, con la medicación, se adormecía y aflojaba su garra. Y su sueño propiciaba el mío. Pero por las mañanas, en cuanto abría los ojos… ahí estaba, sentado sobre mi pecho, asfixiándome. No podía soportarlo, no había forma de defenderme de él ni de la angustia que me producía. Entonces pensaba en los protagonistas de mis primeros cuentos que se enfrentaban a monstruos y dragones con la única defensa de su armadura y una pequeña espada. Pero yo no tenía espada ni peto protector con el que cubrirme, ni tampoco era un héroe de cuento. Era un pobre chico perdido.

Hacía una hora que había salido del hospital y viajaba en el coche con Teresa, acomodado en el asiento de atrás. De esa manera, creía poner un muro invisible y protector de mi espacio y, a la vez, hacerle notar que no deseaba su roce. Iba enfrascado en mis pensamientos. Tenía decidido volver a intentarlo en cuanto dejaran de vigilarme. La próxima vez tendría mucho más cuidado. Esperaría a que mi madre se confiara. Le haría pensar que estaba curado. Los engañaría a todos como engañé al doctor Baranda, mi psiquiatra. Nunca olvidaré su nombre. Me resultó más fácil de lo que pensaba.

«¿Entonces te encuentras bien? ¿Fuerte para salir del hospital e intentarlo fuera?».

¡Claro que quería salir! Dentro no tenía ninguna posibilidad. Asentí con la cabeza mirándole a los ojos. Sabía que tenía que hacerlo así: sostenerle la mirada, sin pestañear, el tiempo necesario para que creyera que era sincero. Y lo hice muy bien, porque dos días después me despedía de mis compañeros de la sala de psiquiatría juvenil y de las cuatro paredes a las que se había reducido mi mundo durante tres meses, veinticuatro días y diecisiete horas. Dejé el hospital con el mismo alivio que debe de sentir el que es liberado de una camisa de fuerza y vuelve a mover los brazos.

Teresa rodaba sin prisas a través de una lluvia persistente y cansina que nos obligó a encender las luces del coche a pesar de ser las cinco de la tarde. Teresa es mi madre. Dejé de llamarla mamá cuando descubrí que había en su vida alguien más importante que mi padre.

Conducía despacio y en silencio, tensa, porque la mandíbula quedaba marcada en su rostro afilado. Todavía me parecía guapa. En los últimos meses había adelgazado mucho y los ojos eran dos enormes pozos azules bordeados de unas ojeras oscuras que ella trataba de disimular con maquillaje.

Pensaba que volvía a casa, pero ella, sin salirse de la autopista, circulaba por la A-6 hacia el norte. Entonces me di cuenta de que mi destino era otro. Le pregunté, alarmado. Me miró un segundo a través del espejo retrovisor y luego volvió a la carretera.

—Tu médico no cree conveniente que regreses a tu entorno familiar por el momento y aconsejó que pases una temporada en otro lugar hasta que te recuperes del todo. No va a serte fácil enfrentarte a tus amigos, a la gente, después de lo que pasó. Mejor que lo hagas cuando estés más fuerte. —Me revolví, me pareció una agresión que todos decidieran sobre mí sin consultarme. Ella esperaba mi reacción e intentó aplacarme—. Vamos, no te enfades, es lo mejor para ti.

Pero yo no estaba dispuesto a pasar por alto que me ignoraran.

—¿Y se puede saber dónde cojones habéis decidido encerrarme esta vez? —le grité.

—Jacobo, no vas a estar encerrado. Nos quedaremos una temporada con Manuela y Sebastián en Caxaelecha. Puede que no te acuerdes, pero cuando eras pequeño solíamos pasar unos días de vacaciones con ellos.

Estaba furioso y no iba perder la oportunidad de hacérselo pagar.

—¿Y saben el regalito que les llega?

—Sí, Sebastián y Manuela están informados de todo y encantados de acogernos en su casa.

—¿De todo, de todo? ¿De tu amiguito también?

Me fijé cómo Teresa cerraba con fuerza las manos sobre el volante. La mandíbula se le tensó aún más, parecía que le iba a romper la piel. Siguió hablando, omitiendo mi comentario.

—Tu padre y yo nos turnaremos con tu hermana. Nora tiene que continuar haciendo su vida normal y tu padre no puede dejar el trabajo.

En otro tiempo, Teresa, ante mi impertinencia cruel, me habría reprendido con dureza, pero hacía mucho que ya no respondía a mis provocaciones. Quizá, eso es lo que le había dicho que tenía que hacer el doctor Baranda. En las tres horas que duró el viaje no volvimos a cruzar palabra.

Manuela es la hermana de Pilar, la mejor amiga de Teresa. Se hicieron amigas en la universidad y desde entonces siempre han estado muy unidas, como hermanas. Es restauradora de arte. Teresa también, pero solo acepta pequeños encargos y siempre que pueda trabajar en casa.

Aunque a Pilar el derrumbe familiar la pilló en Florencia trabajando en el museo del Bargello, tenía la certeza de que estaba al tanto de los últimos acontecimientos familiares y de que había hablado con mi madre casi a diario. Era su confidente, mucho más que las tías. Se lo contaba todo.

Llegamos a nuestro destino a punto de anochecer, apenas sin luz y con la misma lluvia que nos acompañó durante el viaje. El lugar me pareció tétrico y triste. ¡Menudo panorama se me presentaba! Después de atravesar el pueblo, ascendimos por un camino de grava hasta una casa de piedra que se alzaba como una atalaya. Nos estaban esperando. En la puerta, un hombre levantó una mano en señal de saludo. Antes de bajar del coche, Teresa me advirtió:

—Han sido muy amables ofreciéndonos su casa, te ruego que seas educado.

—Nadie necesita su amabilidad. Yo solo quiero que me dejéis todos en paz.

Salí del coche dando un portazo. Un viento frío me lo devolvió en la cara, se coló por mi anorak y me puso la piel de gallina. Soplaba fuerte y mojado. La casa se veía siniestra entre las sombras. El hombre avanzó hacia nosotros: era Sebastián.