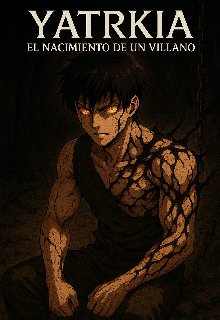

Yatrkia: El Nacimiento de un Villano

Capítulo II – El Primer Pecado

El segundo día en aquel infierno fue peor que el primero. No porque mis heridas ardieran, ni porque mis músculos gimieran bajo el peso del trabajo. Eso era soportable. Lo que me devoraba desde dentro era la conciencia de estar atrapado en una espiral que no tenía salida.

Nos arrastraron otra vez al túnel. La oscuridad era tan densa que parecía un animal vivo, que se pegaba a la piel y te llenaba la garganta de polvo. El hedor era aún más penetrante; alguien había muerto en la noche y el cuerpo, hinchado, permanecía en la esquina de la zanja como si fuera un saco de carne olvidado. Nadie lo tocaba. Nadie lo lloraba. Los guardias pasaban frente a él como si fuese una piedra más.

Yo cavaba. Mis manos estaban abiertas en llagas sangrantes, pero la pala ya se sentía como una extensión de mi cuerpo. Cada golpe contra la roca levantaba chispas diminutas, y cada piedra que levantaba parecía mirarme, como si supiera que yo cargaba algo que no debía estar allí.

El poder que había sentido la noche anterior ardía en mí, en el centro del pecho, como un corazón negro latiendo aparte del mío. No lo entendía. No lo controlaba. Pero lo sentía crecer con cada respiración.

La anciana apareció de nuevo. La escuché antes de verla: su bastón golpeando la roca, tac, tac, tac, como un tambor de huesos que marcaba el compás de nuestra condena. La antorcha iluminó su rostro arrugado, más cerca que nunca, y entonces lo vi: su piel estaba cubierta de marcas. Cicatrices y símbolos grabados en carne, como runas primitivas trazadas con cuchillos. Me observaba con esos ojos blancos que no parpadeaban jamás.

Se acercó a mí. Demasiado. El hedor de su aliento era peor que el de los cadáveres. Me tocó el rostro con dedos huesudos y fríos, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se agitaba con violencia.

—Tú… —murmuró, como si lo hubiera sabido siempre—. La tierra te ha tragado… pero no para devorarte. Eres distinto. Eres semilla en el estiércol.

Su voz se deslizó como un gusano en mi oído. Quise apartarla, pero sus uñas se clavaron en mi piel. Nadie más en el túnel pareció notar nada. Todos seguían trabajando, con la mirada baja, como si fueran ciegos o sordos ante lo que ocurría frente a ellos.

Y allí lo entendí: esa anciana me veía. No como los demás. Ella sabía. Sabía que había algo en mí que no pertenecía a ese lugar. Y si lo sabía… podía hablar. Podía delatarme.

La rabia, mezclada con un odio frío y una lucidez brutal, me atravesó como un rayo. En ese instante, todo fue simple. No había dilemas, ni moral. Solo un pensamiento: si sabe demasiado, debe morir.

Esperé la noche.

Cuando el túnel fue cerrado, cuando las antorchas se apagaron y los esclavos se desplomaron en el suelo, fingí dormir. Mis manos sudaban, pero mi respiración era calma, medida. La anciana caminaba entre los cuerpos con pasos lentos, murmurando sus plegarias a dioses que no existían. Su bastón rascaba la piedra en cada movimiento.

Me levanté sin hacer ruido. El metal de los grilletes tintineó apenas. Tomé una piedra afilada del suelo, una de las que había guardado durante el trabajo. La sostuve con fuerza, tan fuerte que mis dedos sangraron. Avancé hacia ella, mi sombra proyectada por la última brasa agonizante de una antorcha.

Ella se detuvo. No se volvió, pero lo supo. Lo presentía.

—Así es como comienza —susurró, con un tono que no era miedo, sino aceptación—. La semilla germina en sangre…

No le di oportunidad de más. La piedra descendió con todo mi peso, y el filo tosco se hundió en su cráneo. Un crujido seco, un chorro caliente en mi rostro. Cayó al suelo como un muñeco de trapo, pero no murió de inmediato. Movía la boca, dejando escapar burbujas rojas entre sus dientes podridos.

Le hundí la piedra otra vez. Y otra. Hasta que su rostro fue una masa irreconocible de carne y hueso triturado. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, acelerada, brutal. Ningún esclavo se movió. Algunos lo vieron, lo sé. Pero fingieron dormir. Fingieron no existir. Porque sabían que mirar significaba ser el siguiente.

Me quedé sobre el cadáver un instante, jadeando. Mi pecho ardía. No de esfuerzo, sino del poder. Lo sentí estallar dentro de mí como una llamarada negra. Mi piel se erizó, y por un segundo vi cómo las sombras en la pared parecían moverse con vida propia, como si celebraran lo que había hecho. Como si me reconocieran.

No sentí culpa. No sentí miedo. Solo claridad. Había dado el primer paso.

El cadáver de la anciana se desangraba sobre la piedra, y el olor a hierro llenaba la celda. Me acerqué a los otros esclavos, uno por uno, observando sus ojos entrecerrados. Nadie dijo nada. Nadie respiraba más fuerte de lo necesario. Entendieron el mensaje: lo que yo había hecho podía repetirse. Y lo haría.

Me acosté de nuevo, junto a la sangre aún tibia. Cerré los ojos. Y dormí por primera vez con una sonrisa.

#1317 en Fantasía

#1890 en Otros

#131 en Aventura

fantasia, magia aventuras accion viajes fantacia, ciencia-ficción

Editado: 29.08.2025